كيف نتساءل مثل سقراط؟

كيف نتساءل مثل سقراط؟

إيريك واينر

ترجمة: إبراهيم قيس جركس

الساعة العاشرة، وسبعٌ وأربعون دقيقة صباحاً.

على متن القطار رقم 1311، في الطريق من كياتو إلى أثينا.

قطار الفكر. عبارة متداولة جداً، ونمطيّة، لكنّها جيّدة. كل فكرة من أفكارنا مرتبطة بالأخرى مثل مقطورات قطار الشحن. إنّها تعتمد على بعضها البعض للحصول على الزخم الإيجابي في تحرّكها نحو الأمام. كلّ فكرة، سواء كانت عن الآيس كريم أو الاندماج النووي، تدفعها الفكرة السابقة وتجذبها الفكرة التالية.

المشاعر تسافر في القطارات أيضاً. تبدو نوبات الكآبة الدورية التي أعاني منها من حينٍ إلى آخر وكأنّها تأتي من العدم، لكن عندما أتوقّف وأبحث عن أصلها، أكتشف وجود سببٍ خفيّ. حزني كان ناتجاً عن فكرة أو شعور سابق، والذي كان ناتجاً بدوره عن آخر سابق له، والذي كان ناتجاً عن شيء قالته أمي عام 1982. المشاعر، مثل الأفكار، لا تنبثق من العدم. هناك دائماً قطار يجرّها.

أطلب فطيرة وقهوة، ويتباطأ قطار تفكيري. لا أفكر ولا أشعر بشيء. لستُ مخدّراً، ليس بالضبط. لا أشعر بالسّعادة ولا الحزن ولا الطيف الواسع بينهما. أنا فارغ، لكن بطريقة جيدة. مُهَدّأ بتأثير حركة القطار اللطيفة، عكس قطارات الأمتراك الخشنة والعنيفة، أستمتع بقهوتي، ليس فقط بطعمها بل بالطريقة التي يتمايل بها الكوب، دافئ وثقيل بشكلٍ مُرضٍ، في يدي، ثمّ يغادرني قلقي. أرى السقوف الحمراء والبحر الأيوني الأزرق ينسابان وكأنّهما، ليس أنا، يتحرّكان. أحدّق عبر النافذة دون هدفٍ محدّد، وأتساءل.

أتساءَل. كلمة بسيطة، لكنّها تحتوي على بذور كل الفلسفة، وأكثر. كل الاكتشافات العظيمة والإنجازات الشخصية بدأت بهذه الكلمة: أتساءل.

***

نادراً، مرّة أو مرّتين في العمر إذا كنت محظوظاً، تُصادف جملة مفاجئة جداً، مليئة بالمعنى، تجعلك تتوقّف فجأة. وجدتُ مثل هذه الجملة مدفونة داخل كتاب غريب صغير يدعى “قلب الفلسفة” The Heart of Philosophy، لجايكوب نيدلمان. وأقول غريب لأنّني في ذلك الوقت لم أكن أعرف أنّ للفلسفة قلباً. كنت أعتقد أنّها عقلٌ بالكامل.

ها هي الجملة: “تميل ثقافتنا عادةً إلى حلّ مشاكلها دون أن تختبر أسئلتها أسئلتها”.

وضعتُ الكتاب جانباً وقلّبتُ هذه الكلمات في ذهني. كنتُ أعرف أنّها تحتوي على حقيقة مهمة ولكني لم أكن أعرف ما هي. كنت مرتبكاً. كيف يمكن للمرء أن يختبر الأسئلة؟ وما هو الخطأ في حلّ المشاكل؟

بعد بضعة أسابيع، وجدتُ نفسي جالساً أمام الرجل الذي كتب تلك الجملة العميقة والمحيّرة. جايكوب نيدلمان أستاذ الفلسفة في جامعة سان فرانسيسكو. ثقل العمر أبطأ خطاه. أصبح صوته رفيعاً، وجلده رقيقٌ مثل ورق الكريب، لكنّ عقله لا يزال سريعاً. يفكّر جايكوب قبل أن يتحدّث ، وعلى عكس معظم أساتذة الفلسفة، يستخدم الكلمات التي يستخدمها الناس العاديون. كلمات مثل “سؤال” و”تجربة”. إلا أنّ الطريقة التي يجمع بها بينهما ليست عادية على الإطلاق.

وبينما كنّا نجلس على شرفته التي تطلّ على تلال أوكلاند، ونتناول شاي إيرل غراي والماء بنكهة الليمون، أسأل نيدلمان، بكلمات مختلفة: هل أنت مجنون؟ نحن نطرح أسئلة. أحياناً نطرح أسئلة. قد نتصارع مع الأسئلة. نحن لا نختبر الأسئلة. ولا حتى في كاليفورنيا.

بقي نيدلمان صامتاً. لفترة طويلة. لفترة طويلة جداً حتى أنّني خشيتُ أنّه قد غفا. أخيراً، يتحرّك قليلاً ويتحدّث بصوت منخفض لدرجة أنّني يجب أن أقترب منه قليلاً لأسمعه.

“إنّه نادر ولكنه ممكن. لقد اختبر سقراط الأسئلة”.

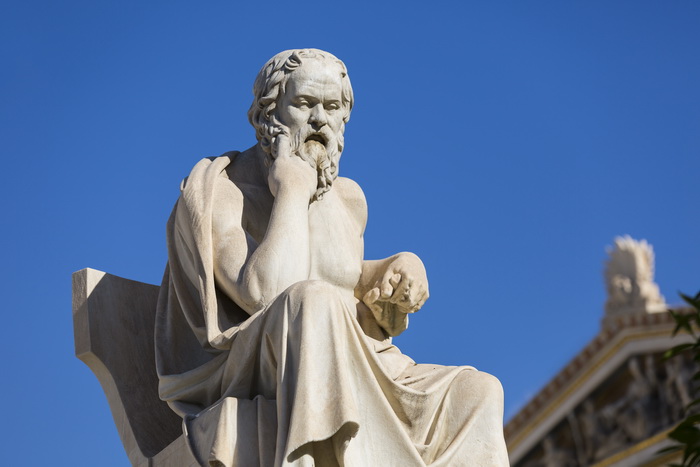

بالطبع، سقراط العجيب، والغامض. القدّيس الرّاعي للفلسفة. ملك السؤال. سقراط لم يخترع السؤال، لكنّه غيّرَ الطريقة التي نطرح بها الأسئلة وبالتالي الإجابات التي تنتجها. أنت تفكّر وتتصرّف بشكل مختلف بسبب سقراط، حتى لو كنت لا تعرف شيئاً عنه.

سقراط ليس رجلاً يسهل التعرّف عليه. ينتصب تمثاله فوق منصّة نصبناها له، يكاد يكون غير مرئي. مجرّد نقطة. فكرة، وفكرة غامضة أيضاً.

هذا أمرٌ مؤسف. سقراط لم يكن نقطة. لم يكن فكرة. كان رجلاً. رجلاً يتنفّس، ويمشي، ويتغوّط، ويمارس الحب، وينظّف أنفه، ويشرب النبيذ، ويروي النكت.

كان رجلاً قبيحاً أيضاً. كان أقبح رجلٍ في أثينا، كما قيل. كان أنفه عريضاً ومفلطحاً، وشفتاه كانتا ممتلئتين ولحميتين، وكان بطنه كبيراً. كان أصلعاً. كان لديه عينان مثل السرطان، متباعدتان بشكل واسع، ممّا منحه رؤية جانبية كبيرة. قد يكون سقراط يعرف أكثر أو ربما لا يعرف أكثر من الأثينيين الآخرين (أصرّ على أنّه لا يعرف شيئاً)، لكنّه بالتأكيد رأى أكثر منهم.

كان سقراط يأكل قليلاً، ونادراً ما يستحم، ويرتدي دائماً الملابس الرّثّة ذاتها. كان يمشي حافي القدمين في كل مكان، حتى في منتصف الشتاء، وبطريقة غريبة، بين التعثّر والتباهي. يمكن أن يمرّ أياماً دون نوم، ويشرب بدون أن يثمل. كان يسمع أصواتاً -حسناً، صوتاً واحداً. كان يسمّيه شيطانه daemon. “بدأ ذلك عندما كنت طفلاً”، شرح خلال محاكمته بتهمة الفجور وإفساد شباب أثينا. “إنّه صوتٌ، وكلما تحدّث يصرفني عن شيء كنتُ على وشك القيام به، لكنّه لا يشجّعني أبداً على فعل أي شيء”.

بالمجمل، إنّ مظهر سقراط الغريب وعاداته الخاصّة تجعل منه شخصاً غريب الأطوار. يقول عنه الفيلسوف المعاصر بيتر كريفت “يبدو أنّه دخل في ‘الحوار العظيم’ للبشرية من الخارج، كمن جاء من كوكبٍ آخر”.

هذا صحيح، كما أعتقد، بالنسبة لجميع الفلاسفة. إنّ لديهم شيئاً من غرابة الكائنات الفضائية. حتى ماركوس، الإمبراطور الروماني، شعر بأنّه غير ملائم. وديوجين، مؤسس التهكم، كان الفيلسوف الغريب الأطوار بالمطلق. عاش في حياته داخل برميل، ومارس العادة السّريّة في الأماكن العامّة، وصَدَمَ بشكلٍ عام الناس الطيّبين في أثينا القديمة.

هذه الغرابة، إن لم تكن ممارسة العادة السرية بالعَلَن، لها معنى. تتمحور الفلسفة حول مُساءَلة الافتراضات، وإثارة الجدل. نادراً ما يهزّ القبطان مركبه الخاص. لديه الكثير على المِحَكّ بالنسبة له. لكنّ ليس بالنسبة للفلاسفة. إنّهم غرباء ولا منتمون.

كان سقراط من ممارسي “الحكمة المجنونة”. الحكمة المجنونة موجودة في تقاليد متباينة مثل البوذيّة التبتيّة والمسيحيّة، وتتمحوَر حول فكرة أنّ الطريق إلى الحكمة مُلتَوٍ. يجب أن نتحرّك في اتجاهٍ معيّن قبل أن نستطيع التحرّك في اتجاه آخر.

تعني الحكمة المجنونة التخلّي عن القواعد الاجتماعيّة وتنطوي على المجازفة بالنبذ، أو أسوأ من ذلك، أن نصدم الآخرين وندفعهم لفهم الأمور. إنّه العلاج الأصلي بالصدمة. لا أحد يحبّ أن يُصدَم، وغالباً ما نعتبر ممارسي الحكمة المجنونة بأنّهم أكثر جنوناً من أن يكونوا حكماء. وهكذا يصف الكاتب ألكيبيادس معلّمه سقراط: “سيتحدّث عن حمير التحميل والحدّادين والإسكافيين والدّبّاغين، ويبدو دائماً كما لو كان يكرّر نفس الأشياء بحيث يمكن لشخص غير معتاد على أسلوبه ولا يمتلك قدرة سريعة على الفهم أن ينظر إليها بطبيعة الحال كأعظم هراء على الإطلاق”. ومع ذلك، يختتم ألكيبيادس، بعد قضاء بعض الوقت في الاستماع إلى سقراط بشكل حقيقي، سوف تدرك أنّ كلامه بعيدٌ كل البُعد عن كونه مجرّد هُراء. يقول: “إنّ كلامه هذا كلام إلهٍ تقريباً”.

***

بينما يصبّ كوباً آخر من شاي إيرل جراي، يحكي جايكوب نيدلمان لي عن أوّل سؤال خطر له. إنّه يتذكّره بوضوح. كان جايكوب في سنّ الحادية عشرة. كان هو وصديقه إلياس باركورديان يجلسان على جدار حجري منخفض في حيّهما في فيلادلفيا، تماماً كما كانا يفعلان عدّة مرّات في الأسبوع، حتى في الأيام التي يكون فيها الجدار مغطّى بالجليد والثلج.

بما أنّ إلياس كان أكبر من جايكوب بسنة، فقد كان طويل القامة بالنسبة لعمره، “وجهه كبيرٌ ومستدير، وعيناه مشرقتان وداكنتان”. كان الاثنان يستمتعان بمناقشة الأسئلة العلمية الثقيلة، حول كل شيء بدءاً من حركة الإلكترونات إلى طبيعة الأحلام. كانت هذه الأسئلة مثيرة لفضول جايكوب الشاب، ولكن في هذا اليوم بالذات، طرح إلياس سؤالاً أربكه: “من خلق الله؟”.

يتذكّر جايكوب أنّه حَدّق في جبين إلياس الكبير والناعم “كما لو كنتُ أحاول النّظر إلى داخل دماغه”، وأدرَكَ أنّه “عندما طرح ذلك السّؤال، لم يكن يتحدّاني فقط، بل كان يتحدّى العالم بأسره. وَلّدَ ذلك شعوراً استثنائياً بالحرية داخلي. وأتذكّر أنّني قلت لنفسي: هذا هو صديقي المُقَرّب”.

كان جايكوب نيدلمان مغموراً بفرحة عارمة وغير متوقّعة بطرح أسئلة كبيرة وتجربتها.

تتوازى قصّة سقراط مع قصّة جايكوب. لكنّ المكان مختلف طبعاً -شوارع أثينا القاسية، وليس فيلادلفيا- لكنّ المسار نفسه. كان هناك ميلٌ نحو اتجاهٍ جديدٍ وغير متوقّع، وكان هناك صديق مسؤول أيضاً، في حالة سقراط كان الصّديق الشاب الذي يُدعى خيريفون. في أحد الأيام، زار خيريفون معبد دلفي وسأل العرّافة سؤالاً: هل هناك رجل في أثينا أحكم من سقراط؟

كان الجواب. “لا، لا يوجد”.

عندما نقل خيريفون كلمات العرّافة إلى سقراط، تعجّب كثيراً. لا يوجد أحكَم منه؟ كيف يمكن أن يكون هذا صحيحاً؟ إنّه مجرّد ابن حجّار لا يعرف شيئاً. ومع ذلك، الآلهة لا تخطئ أبداً، لذا قرّر سقراط التحقّق من الأمر. تحدّث إلى أثينيين محترمين، من الشعراء إلى الجنرالات. وسرعان ما اكتشف سقراط أنّ هؤلاء الرجال ليسوا بالحكمة التي كانوا يعتقدون أنّهم عليها. لم يستطع الجنرال أن يخبره عن ماهية الشجاعة، ولم يستطع الشاعر تعريف الشعر. في كل مكان كان يتوجّه إليه كان يواجه أشخاصاً “لا يعرفون ما لا يعرفونه”.

من هنا استنتج سقراط أن العرّافة ربما كانت على حق. ربما كان يحوز نوعاً من الحكمة، حكمة معرفته بأنّه لا يعرف. بالنّسبة لسقراط، كان أسوأ أنواع الجهل هو ذلك الذي يتنكّر بلباس المعرفة. الجهل الواسع والصّادق أفضل من المعرفة الضّيّقة والمشبوهة.

إنّ إدخال هذا الجهل البريء، هذه “السذاجة الجديدة والرائعة”، على حد تعبير الفيلسوف كارل ياسبرز، هو الإسهام الأعظم الذي قدّمه سقراط في البحث الإنساني، وهو الإسهام الذي لا يزال يحرّك الدافع الفلسفي حتى يومنا هذا.

لم يكن سقراط أول فيلسوف. جاء كثيرون قبله: فيثاغورس، بارمنيدس، ديموقريطس، وطاليس، على سبيل المثال لا الحصر. حَوّل هؤلاء الرجال نظراتهم نحو السّماء. سعوا لشرح الكون، ولاختراق أسرار الطبيعة. جاءت النتائج مختلطة. كان طاليس، البارع في نواحٍ عديدة، مقتنعاً بأنّ جميع المواد في الكون تتألّف من الماء. وعلى غرار سقراط، طرح هؤلاء الفلاسفة أسئلة، لكن كانت أسئلتهم في الغالب كانت “ماذا” و “لماذا”. ممّا يتكوّن كل شيء؟ ولماذا تختفي النجوم أثناء النهار؟

ولكن هذا النوع من الأسئلة لم يثير اهتمام سقراط. فقد تصوّر أنّها كانت بدون إجابة، وفي النهاية لم تكن مهمّة. قد يكون الكون مليئاً بالسحر، ولكنّه ليس من النوع الذي يقوم على الحوار، وكان الحوار أكثر ما يتوق إليه سقراط.

كلّ سؤال هو بمثابة صرخة لفهم العالم، كما قال عالم الكونيات كارل ساغان. سيوافق سقراط على ذلك، حتى نقطة معينة. كلّ سؤال هو بمثابة صرخة لفهم أنفسنا. كان سقراط مهتمّاً بالأسئلة من نوع “كيف”. كيف يمكنني أن أعيش حياةً أكثر سعادة ومعنى؟ كيف يمكنني ممارسة العدالة؟ كيف يمكنني أن أعرف نفسي؟

لم يستطع سقراط أن يفهم لماذا لم يكن مواطنوه الأثينيين مهتمّين أكثر بهذا النوع من الأسئلة، بالنظر إلى حماسهم للتحسين، سواء كان ذلك طريقة أفضل لصنع التماثيل أو ممارسة الديمقراطية. كان يبدو لسقراط أنّ الأثينيين يعملون بلا كلل لتحسين كل شيء، إلا أنفسهم. كان يجب تغيير ذلك، فكّر في ذلك، وجعلها مهمّته في الحياة.

كان هذا يمثّل تحوّلاً رئيسياً في الفلسفة. لم يَعُد مجرّد تكهّنات غامضة حول الكون. إنّها عن الحياة، حياتك، وكيفية تعيشها بشكل أفضل. إنّها عمليّة. لا غنى عنها. كما قال السياسي والفيلسوف الروماني شيشرون: “كان سقراط أول من أنزل الفلسفة من السماء، ووضعها في المدن، وأدخلها إلى منازل الناس”.

لم يتصرّف سقراط بالطريقة التي نعتقد أنّ الفلاسفة يجب أن يتصرّفوا بها. لم يظهر أي اهتمام في جمع أتباع ومريدين. (عندما كان الطلاب يسألون عن الفلاسفة الآخرين، كان سقراط يوجّههم بسعادة). لم يترك وراءه أي تراث معرفي، ولا نظريات أو عقائد. لم ينشر أي مجلّدات كثيفة. في الواقع، لم يكتب كلمة واحدة. نحن نعرف سقراط اليوم بفضل مجموعة من المصادر القديمة، وأبرزها تلميذه أفلاطون.

لا وجود لما يمكن أن نسمّيه “الفكر السقراطي”، بل فقط التفكير السقراطي. كان سقراط كلّه وسائل، ليس غايات. نحن نتذكّر المُزعج الأثيني اليوم ليس لما كان يعرفه، ولكن كيفية معرفته لذلك. كان يهتمّ بالطريقة والمنهج أكثر من المعرفة ذاتها. المعرفة لا تَبلى. أمّا المنهج فبلى.

يستخدم العلماء العديد من المصطلحات الفاخرة لوصف الطريقة السّقراطيّة: الجدل، والإلينكوس، والاستدلال الاستقرائي. أنا أفضّل مصطلحاً أبسط: الحوار. أدرك أنّ هذا لا يبدو متطوّراً، وربما لن يحقّق لي جائزة نوبل، لكنّه صحيح. كان سقراط يتحدّث مع الناس ويحاورهم. “التدخّل المستنير”، يطلق عليه الفيلسوف المعاصر روبرت سولومون. أحبُّ ذلك. إنّه يُنزِلُ الفلسفة إلى الأرض ويُعليها في الوقت نفسه.

تتطلّب الحياة المفحوصة مسافة. يجب أن نتراجع عن أنفسنا لنرى أنفسنا بشكل أوضح. أفضل طريقة لتحقيق هذا المنظور هي عن طريق الحوار. بالنسبة لسقراط، كانت الفلسفة والحوار مترادفين تقريباً.

حاور سقراط جميع أنواع الناس: سياسيين، وجنرالات، وحرفيين، وكذلك نساء، وعبيد، وأطفال. كان يتحدّث أيضاً بشتّى أنواع المواضيع، لكن المهمّة منها فقط. لم يكن سقراط من محبّي الثرثرة. كان يعلم أنّ الحياة قصيرة ولم يكن على استعداد لضياع لحظة واحدة من الوقت المخصّص له في التفاهات والسفاسف. “نحن نفكر في كيفية عيش أفضل حياة ممكنة”، هذا ما قاله بغضب لفيلسوف يُدعى جورجياس. “أي سؤال أكثر خطورةً وجديةً من هذا بالنسبة لشخص لديه أدنى قدر من الحس السليم؟”.

وبقدر ما أحَبَّ سقراط الحوار، فقد اعتبره، باعتقادي، مجرّد أداة أخرى في جعبته. كل هذا التدخّل المستنير لم يكن يخلو من هدف: معرفة نفسه. من خلال الحديث مع الآخرين تعلّم كيف يتحدّث مع نفسه.

***

قد تكون الفلسفة فنّ طرح الأسئلة، ولكن ما هو السؤال؟ آه، الآن هناك سؤال سيحبّه سقراط! خذ كلمة يعرفها الجميع، الجميع يعتقدون أنّهم يعرفونها، وتفحّصها، وتحقّق منها، وقلّبها، ثم انظُر إليها من زوايا عديدة. سلّط عليها ضوءاً ساطعاً لا يرحم.

انقضى حوالي أربعةٍ وعشرين قرناً منذ تجوّل الفيلسوف الأثيني الحائر عبر شوارع المدينة الوعرة والقذرة وطرح الأسئلة. لقد تقدّمنا كثيراً منذ ذلك الحين: السباكة الداخلية، حليب اللوز، الإنترنت الواسع. كان لدينا أكثر من ألفي عام لنحسّن تعريفاتنا. ونحن ماهرون في ذلك أيضاً، استناداً إلى ما يقرب من نصف مليون مَدخَل في قاموس ويبستر الدولي الجديد الثالث. لا حاجة إلى تلويث أصابعنا بالصفحات، سواء كانت مطبوعة أو رقميّة حتى. يمكننا دوماً اللجوء إلى مساعدتنا المخلصة: سيري Siri.

“مرحباً، سيري”.

“أهلاً إريك”.

“لديّ سؤال”.

“اسأل وسوف تُجاب”.

“ماذا يعني سؤال؟”.

“سؤال مثير للاهتمام يا إريك”.

ثمّ صمت. لا شيء. أهزّ تلفوني. لا تصدر عنه أي استجابة. من الواضح أنّ سيري تعتقد بأنّني أتلاعب بخوارزميتها، وليس لديها أي ردّ على ذلك. لذا أحاول اتباع طريقة أكثر حرفية.

“سيري: ما هو تعريف السؤال؟”.

“جملة تُلفَظ أو يُعَبّر عنها طَلَباً للمعلومات”.

هذا جوابٌ دقيق، أعتقد ذلك، لكنّه ناقص بطريقة غريبة. لن يكون سقراط راضياً. كان مهووساً بالتعريفات. كان سيجد جواب سيري محدوداً جداً وواسعاً جداً في آنٍ معاً. وفقاً لتعريف سيري، كِلا السؤالين هل رأيتَ مفاتيحي؟ و ما هو معنى الحياة؟ موجودان على مستوى متكافئ. كلاهما يهدف إلى الحصول على معلومات، من نوع ما -وكلاهما يصعب الإجابة عليه، على الأقل في موطني-ولكن المعلومات التي يطلبها كلٌ منهما تختلف على نطاق واسع بحيث تكون من نوعٍ مختلف. وكلّما كان السّؤال أكبر كلّما قلّ اهتمامنا بالرّدّ الذي لا يقدم سوى المعلومات. ما هو الحب؟ لماذا الشّرّ موجود؟ وعندما نطرح هذه الأسئلة، فإنّنا لا نرغب في الحصول على معلومات، بل نرغب في شيء أكبر: المعنى.

الأسئلة ليست إحدى الطرق؛ إنّها تسير على الأقل في اتجاهين. إنّها تبحث عن المعنى، وتنقله أيضاً. أن تطرح على صديقك السؤال الصحيح وفي الوقت الصحيح هو فعل تعاطف، فعل حب. وغالباً نحن ننشر الأسئلة كأسلحة، ونطلقها على الآخرين –من تظنّ نفسك؟ وعلى أنفسنا، لماذا لا أستطيع القيام بأي شيء بشكل صحيح؟ كما أنّنا نستخدم الأسئلة كأعذار –ما الفرق الذي سيُحدثه ذلك؟ ولاحقاً، نستخدمها كمبرّرات، ما الذي كان بوسعي فعله أكثر من ذلك؟ الأسئلة، وليست العيون، هي النافذة الحقيقية إلى الروح. وكما قال فولتير، أفضل حكمٍ على شخصٍ ما ليس الإجابات التي يقدّمها بل الأسئلة التي يطرحها.

لم تلتقط سيري السحر الكامن في كل سؤال جيّد، ذلك النوع من السحر الذي كان ببال سقراط عندما قال: “كل الفلسفة تبدأ بالتساؤل”. اعتقد سقراط أنّ التساؤل ليس شيئاً يولد معك أو لا، مثل الشَّعر الأشقر والنمش. التساؤل هو مهارة، يمكننا جميعنا تعلّمها. وكان مصَمّماً على تعليمنا كيف نتساءل.

“تساؤل” كلمة جميلة للغاية. من المستحيل النطق بها بدون ابتسامة. وهي مشتقّة من اللفظة الإنكليزية القديمة wundor، وتعني “شيء خَلاب، معجزة، شيء يثير العَجَب”. من ناحية، أن تتساءل يعني أن تبحثّ عن معلومات، بنفس أسلوب سيري. أتساءَل أين يمكنني العثور على شوكولا داكنة؟ ومن ناحية أخرى، أن تتساءل يعني أنّك تعلّق بحثاً، بشكل مؤقّت على الأقل، وأن تنظر ببساطة. أنا أتساءل ما هو الشيء المميّز بالشوكولا البلجيكية، المُضاف إليها ملح البحر واللوز، الي يجعل عقلي يرقص وقلبي يغنّي؟

عندما نتساءل، نكون مقيّدين بالموضوع المطروح. وأي استفسارات تتجاوز ذلك الموضوع تعتبر لا لزوم لها وبالتالي لا نشجّعها. ولنتخيّل هنا محامية وبّخها القاضي عندما انحرفت إلى خطوط استجواب “غير مهمة”، أو طالبة في مدرسة ثانوية وبّخها معلمها لأنّها “خرجت عن الموضوع”.

التساؤل نهايته مفتوحة، ومتوسّع. التساؤل هو ما يجعلنا بشراً. وكان ذلك صحيحاً منذ أن تساءَل أوّل رجل كهفٍ عمّا سيحدث لو حَكّ قضيبين من الخشب ببعضهما، أو أسقط صخرة ضخمة فوق رأسه. لن تعرف أبداً حتّى تحاول، ولن تحاول أبداً حتّى تتساءل.

غالباً ما نخلط بين التساؤل والفضول. نعم، كلاهما يوفّران علاجاً مفيداً ضدّ اللامبالاة، ولكن كلٌ منهما بطريقة مختلفة. التساؤل شخصي بطريقة لا يكون فيها الفضول كذلك. يمكن أن تكون فضولياً بلا عاطفة. لا يمكنك التساؤل بلا عاطفة. الفضول متقلّب ومتوتّر، وغالباً ما يهدّد بمطاردة أي شيء يلمع في الأفق. التساؤل ليس هكذا. التساؤل يبقى. التساؤل هو الفضول يجلس متّكئاً، بقدميه المرتفعتين والمشروب في يده. التساؤل لم تطارد أبداً شيئاً لامعاً. التساؤل لم يقتل قطاً.

التساؤل يأخذ وقتاً مثل تناول وجبة لذيذة أو ممارسة الجنس المُرضي، لا يمكن استعجاله. لهذا لم يُسرِع “سقراط” في محادثاته أبداً. فقد ثابر حتى عندما شعر محاوروه بالتعب والضجر والغضب.

كان سقراط معالجاً أصلياً. كان يميل إلى الإجابة على سؤال بسؤال آخر. وعلى عكس المعالج، لم يكن سقراط يتقاضى أجره بالساعة (لم يطلب قط دراخما واحدة عن جلساته) ولم ينطق قط بعبارة “أخشى أنّ وقتنا قد انتهى”. كان لديه دائماً المزيد من الوقت.

حتى عندما كان سقراط وحيداً، كان يحبّ التسكّع، وفقاً لأحد أصدقائه في الندوة. “كان أحياناً يتوقف ويقف حيثما يكون”. يروي صديق آخر حادثة أكثر غرابة وقعت عندما خدم كِلا الرجلين معاً خلال معركة بوتيديا.

في إحدى المرّات، عند الفجر، بدأ سقراط يفكّر في أمرٍ ما ووقف في نفس المكان يفكّر فيه، وعندما لم يجد حلاً، لم يغادر ولكن وقف هناك يستفسر ويسأل. وصار الوقت ظهراً، وأصبح الناس على علم بهذا، يتعجّبون من ذلك بينهم، قائلين إنّ سقراط وقف هناك منذ الفجر يفكّر في شيء ما. وأخيراً، بعد أن حلّ المَساء، حمل بعض الأيونيين فًرشَهم للنوم في الهواء البارد ولمراقبة ما إذا كان سيستمرّ هناك طوال الليل أيضاً. ووقف حتى جاء الفجر واشرقت الشمس؛ ثم صلّى للشمس، وانصرف.

الفلسفة الجيّدة هي الفلسفة البطيئة. وقد وصف لودفيغ فيتغنشتاين مهنته بـ”العلاج البطيء” واقترح على جميع الفلاسفة أن يُحَيّوا بعضهم البعض بـعبارة “خُذْ وقتك!” أعتقد أنّها فكرة جيدة، ليس فقط بالنّسبة للفلاسفة ولكن بالنّسبة لنا جميعاً. فبدلاً من “أتمنّى لك يوماً سعيداً” أو تعابير فارغة مُماثلة، دعونا نحيّي بعضنا البعض بـ “خُذْ وقتك” أو “تمهّل”. لنخفّف من هذه الأوامر بانتظام بما يكفي، وقد نتمكّن فعلياً من إبطاء سرعتنا.

عند مستوى معيّن، على ما أظنّ، نحن بالفعل ندرك الفوائد العقليّة للتباطؤ. عندما يجعلنا أمرٌ ما نتوقّف ونفكّر، نقول إنّه “يجعلنا نتوقّف للحظة”. هذه الوقفة ليست خطأ أو خَلل. الوقفة ليست تعثّراً أو انقطاعاً. إنّها ليست فراغاً بل نوع من المادّة الكامنة. بذرة الفكر. كلّ وقفة ناضجة بإمكانيّة التفكير، والتساؤل.

***

نحن بالكاد نشكّك بما هو واضح. اعتقد سقراط أنّ بصيرته كانت غلطة. فكلّما بدا شيء ما أكثر وضوحاً، زادت الحاجة إلى التشكيك فيه والسؤال عنه.

أنا أعتبر أرى من البديهي أنّني أريد أن أكون أباً جيداً. إنّه أمرٌ مُسَلّمٌ به لدرجة أنّه لا يحتاج ذكره.

ليس بهذه السرعة، كان سيقول سقراط. ما الذي تعنيه بـ”الأب”؟ هل تقصد بالمعنى البيولوجي؟

“حسناً، كلا. في الحقيقة، ابنتي مُتَبَنّاة”.

آه، إذاً معنى “الأب” يتجاوز السياق البيولوجي.

“نعم، بالتأكيد”.

ما هي الخصائص التي تحدّد ماهية الأب؟

“شخص ما، ذكر، يربّي طفلاً ويهتمّ به”.

إذاً لو أخذت ابنتك إلى دلفي، مثلاً، لبضع ساعات، واعتنيتُ بها، هل أكون بذلك أبوها؟

“كلا، طبعاً لا يا سقراط. كون المرء أباً ينطوي على أمور أكثر من ذلك بكثير”.

ما هي إذاً، الميّزات التي تميّز بين ذكر بالغ يهتم بطفل، وبين ذكرٍ بالغ يستحق أن يطلق عليه صفة “أب”؟

“الحب. هذا ما يجعل من الأب أباً”.

جيد جداً. أحبّ هذا الجواب. طبعاً علينا أن نعرّف “الحب”، ولكنّنا سنؤجّل ذلك لمناسبة أخرى. الآن، قلتَ لي أنّك تريد أن تكون أباً “جيداً”.

“نعم، أنا كذلك، وجداً”.

ماذا تقصد بقولك “جيّد”؟

هنا أقرُّ بأنّه ليس لديّ أدنى فكرة. ولا يتبادر إلى الذهن سوى أكثر الأفكار غموضاً ـالصور الكاريكاتورية غير المكتملةـ مثل الآيس كريم، وحفلات الفِرَق الموسيقية، وتدريبات كرة القدم، والتدريب على أداء الواجبات المنزلية، والجولات الجامعيّة، والنكات حين تشعر بالكآبة والإحباط، وحتى إذا لم تكن كذلك، واصطحابها للنوم عند أصدقائها. النّصف الآخر والمكمّل لزوجتي. الشرطي الجيد، في الغالب.

هذه صورٌ جيدة، سيقول سقراط، ولكن ماذا تضيف لنا؟ أنتَ لا تعرف حقاً ما تعنيه عندما تقول “أبٌ جيّد”، أليس كذلك؟ و، بضربة نهائية بنصل الفلسفة، سيقترح سقراط أنّه حتى أعرف، بحق، ماذا أعني بـ “أب جيد”، لا يمكنني أن أصبح واحداً بأيّ حال من الأحوال. كنت أطارد شبحاً.

بالنسبة لسقراط، جميع الآثام والأعمال السيئة، مثل سوء التربية، لا تُرتَكَب بدافع الشّرّ، ولكن الجهل. إذا فهمنا تبعات أخطائنا -ليس فقط على أطفالنا بل على أنفسنا أيضاً- لما ارتكبناها. الفهم الحقيقي لفضيلة معيّنة يؤدّي إلى سلوكٍ فاضل. تلقائياً. أن تعرف -حقاً- ما يعنيه أن تكون أباً جيداً هو أن تكون كذلك.

كان يوم “اصطَحِب طفلك إلى العمل” Take Your Child to Work Day. أشعر دائماً بالقلق في هذا اليوم. الآباء الآخرون يأخذون أطفالهم إلى مكاتب لامعة وجادّة مع غرف اجتماعات وبنوك هاتفية وبطات عنق. مكتبي (أحد مكاتبي على الأقل) مطعمٌ محلّي يسمّى تاستي. الطعام فيه لا يرقى إلى اسمه، ولكنّ الأكشاك كبيرة، والنادلات ودودات، والقهوة لا تنضب. هذا العام، ولأوّل مرة، وافقت ابنتي على مرافقتي.

كيفية التواصل مع شخص في سن الثالثة عشرة هو لغز لم يحلّه بعد أعظم الفلاسفة في العالم. إذا سقطت شجرة في الغابة ولم تشارك صديقاتها ذلك على سناب شات، فإنّها لم تسقط. لم تُبدي سونيا أيّ اهتمام بعملي، بالفلسفة، بأيّ شيء خارج عالمها المراهق. اشتبهتُ أنّ السبب الوحيد الذي جعلها توافق على مرافقتي للعمل في ذلك الصباح كان لكي تتغيّب عن المدرسة.

وبينما كنا نتناول وجبة الإفطار -عجّة صحّية لي، وفطائر برقائق الشوكولا لها- حدَّقتُ في الفراغ الكبير المتمثّل في الأبوّة. شعرتُ أنّني غير كفؤ، والأسوأ من ذلك، أنّني غير مرئي. ماذا كان سقراط ليفعل؟

سيطرح أسئلة، طبعاً. كنت أتصارع مع سؤالٍ واحدٍ بشكلٍ خاص، نوع من الأسئلة الفلسفيّة. هل هذا القول القديم صحيح -هل هناك حقاً سؤالٌ غبي؟ طرحت هذا السّؤال على ابنتي، التي أشارت، بحركة خفيفة لحاجبها الأيسر: فهمتُ سؤالك يا أبي، واعتبرته غير جديرٍ بالإجابة، لذا سأعود الآن إلى فطائري وسناب شات.

لكنّني أصرّيتُ كما كان سيفعل سقراط. “هل هناك شيء يمكن أن نقول عنه بأنّه سؤالٌ غبيّ؟”، كرّرتُ بصوتٍ عالٍ.

رفعَت رأسها عن شاشة هاتفها الخلوي وفكّرت لبرهة. أو على الأقل افترضتُ أنّها كانت تفكّر. ثمّ، ولشدّة دهشتي، تكلّمت أخيراً.

“نعم”، قالت. “السؤال الغبيّ هو ذاك الذي تعرف إجابته مسبقاً”. ثمّ التَفَتَت إلى شطائرها وهاتفها الخليوي وعالمها المراهق.

هذه ليست المرّة الأولى، ولا الأخيرة، التي تفاجئني فيها. كانت محقّة. ما لَم تَكُن مُدّعياً عاماً، فإنّ طرحك سؤالاً تعرف إجابته أمرٌ غبيٌ تماماً. نحن نفعل ذلك أغلب الأحيان، وأكثر ممّا نظنّ، وبطرق مختلفة. قد نطرح سؤالاً لإظهار معرفتنا، أو للحصول على معلومات تدعم قناعة راسخة وغير مدروسة لدينا.

بالنسبة لسقراط، ولا سؤال من هذه الأسئلة مؤهّل ليكون من الأسئلة الجادّة. السؤال الجاد يخوض في مياه مجهولة. وينطوي على المخاطرة بركل كرة في غرفة مظلمة. لن تعرف ماذا ستجد عندما تنير الغرفة -وحوش أم معجزات- لكنّك تركل الكرة بأيّة حال. لهذا السبب لا تطرح أسئلة جادّة بثقة، بل بشكلٍ أخر، ومتردّد، مع كل مشاعر الحرج العصبي الذي تنتاب المراهقين.

بالنسبة لسقراط، لم يكن هناك شيء أكثر قيمة أو شجاعة من ذلك.

***

يسكب البروفيسور جايكوب نيدلمان كوباً آخر من الماء المطعّم بالليمون، يداه تتحرّكان ببطء ولكن بثبات. ترنق مكعّبات الثلج وهي تضرب الكأس الزجاجية. أصبح ضوء الشمس في كاليفورنيا أنعم، والألوان أغنى، مع مغيبها.

سألتُ نيدلمان ليحكي لي أكثر عن نفسه. يأخذ نفساً عميقاً وينقلني إلى فيلادلفيا الأربعينات من القرن العشرين عندما كان شاباً. واصَلَ هو وإلياس حواراتهما الفلسفية فوق الجدار الحجري، وإن كان ذلك بوتيرة متقطّعة. وفي أحد الأيام عندما اتصل جايكوب بمنزل إلياس ليطمئنّ عنه، ردّت والدته، وقالت بصوتٍ غريبٍ أنّه يستريح. عرف جايكوب أنّ هناك خطبٌ ما قبل أن يسمع حتّى بكلمة “لوكيميا”.

يتذكّر جايكوب أحد الأسئلة الأخيرة التي تعامل معها هو وإلياس، سأل جايكوب صديقه: (أتساءل ماذا يحدث للإنسان عندما ينام. أين يذهب؟).

ولأوّل مرّة لم يكن إلياس يمتلك جواباً. ثمّ توفّي بعد زقتٍ قصير من عيد ميلاده الرابع عشر.

إنّ للموت طريقته الخاصّة لتركيز العقل، وخصوصاً إذا حدث في وقتٍ مبكّرٍ وبشكل غير طبيعي أو متوقّع. غمرت الأسئلة جايكوب. لماذا إلياس وليس هو؟ ما الذي علينا فعله خلال الوقت القصير المُخَصّص لنا؟ لَم يتلقَّ أي أجوبة مقنعة وكافية من أبويه أو معلّميه أو خاحاماته. لذلك لجأ إلى سقراط الفلسفة.

سألته:)لمَ الفلسفة؟(.

)لماذا تحبّ شيئاً ما؟ تشعر بأنّك مَدعُوّ. مَدعوٌّ إلى الأسئلة القصوى. مَنْ نحن؟ ماذا نحن؟ لماذا نحن هنا؟ البشر يحتاجون إلى معنى. لذا، بالتأكيد، كانت هذه دعوة(.

لم يكن والدا جايكوب سعداء بتلبيته لدعوته. قال لي: )بصفتي الابن البكر، كنتُ مُلزَماً بكلمتي أمام الربّ أن أصبح طبيباً). أصبح جايكوب طبيباً، ولكن ليس من النّوع الطّبّي. فقد حصل على شهادة الدكتوراه بالفلسفة. إنّه لا يزال يتذكّر المرّة الأولى التي قُدِّم فيها بشكلٍ اجتماعي “الدكتور ليبرمان” في حضور والدته. قاطعت والدته الحديث للإشارة إلى أنّه (ليس دكتور بمعنى الطبيب الذي يفيد البشر، كما تعلمون).

أمضى ليبرمان بقيّة حياته ساعياً لإثبات خطأها. فقد جَمَعَ الأوسمة والقَلائد وشهادات التقدير والترقيات الأكاديمية، وكان حريصاً دوماً على الوصول إلى جمهورٍ أوسع. لم يستطيع فهم سبب تلقّي هذه “الأسئلة النهائية والقصوى” القليل من الاهتمام. يقول ليبرمان: (ليس في ثقافتنا مكانٌ لاحترام وتقدير الأسئلة النهائية كأسئلة. كل مؤسّسة وهيئة اجتماعية لدينا مُكَرّسة إمّا لحلّ المشكلات أو لتقديم المتعة).

يتوقّف للحظة، تاركاً كلماته تتطاير في هواء كاليفورنيا الرقيق. أنا أدرك بأنّه محق. حلّ المشكلة قبل مواجهتها تشبه محاولة طهي طعام قبل شراء المواد من البقالية. لكنّنا، مع ذلك، وفي كثير من الأحيان، نصل إلى الحلّ الأسرع، أو المتعة الأنسب بالنسبة لنا. أي شيء لتجنّب مواجهة جهلنا.

تتجوّل عيناي عبر تلال أوكلاند، مظهرها بنّي مُعبَرّ في هذا الوقت من السنة. تلتقط أذناي صوت أنين رياح قريب، ممتزجاً بحضورٍ خالٍ من الكلمات يملأ الفراغ بيني وبين جايكوب نيدلمان، ويربطنا معاً.

***

كان سقراط يشكّ في الكلمة المكتوبة. إنّها تستقرّ بلا حياة على الصفحة، وتمضي في اتجاهٍ واحد فقط، من المؤّلف إلى القارئ. لا يمكننا التكلّم مع كتاب، حتّى وإن كان كتاباً جيداً.

لهذا السبب قرّرتُ ألا أقرأ محاورات أفلاطون، بل الاستماع إليها. قمتُ بتحميل الكثير منها. لستُ متأكّداً من المعنى اليوناني لكلمة “ميغابايت”، لكنّني حمّلتُ الكثير منها.

أصبحت المحاورات الموسيقى التصويريّة لحياتي. أستمع إليها وأنا أصطحب ابنتي بالقطار إلى تدريب كرة القدم. أستمع إليها مع كلّ خطوة أخطوها على السطح المحدّب للأرض. أنا أطبخ على محاورات سقراط، وأشرب عليها. أستيقظ على سقراط، وأنام على سقراط.

تُظهِرُ المحاورات سقراط مع محاوِر أو أكثر من محاوِر يتجادلون حول معنى العدالة، مثلاً، أو الشجاعة، أو الحب. إنّها ليست أطروحات جافّة. إنّها حوارات كاملة وممتازة، ومثيرة للجدل على الأرجح، ولدهشتي الشديدة، إنّها مضحكة أيضاً(حكمة مليئة بالمزاح) على حَد تعبير نيتشه.

غالباً ما كان التحدّث مع سقراط مُربكاً ومثيراً للغضب، كما شهدَت على ذلك إحدى شخصيات المحاورات، وهو نيكياس. ( كلّ مَن يقترب من سقراط ويدخل في حوار معه يكون عرضةً للانجرار إلى جدال، ومهما كان الموضوع الذي قد يبدأه، سيحمله معه باستمرار في كل مكان، حتّى يكتشف أخيراً أنّه يتعيّن عليه تقديم تفسير لحياته الحالية والماضية، ومتى ما تورّط في الحديث لَن يسمح له سقراط بالرحيل قبل أن يُغَربله بدقّة وبشكلٍ كامل).

اشتكى محاور آخر من تصغير سقراط له إلى “كتله من العَجز”، ويقارن الفيلسوف بسمكة الطوربيد (تُعرَف أيضاً بسمكة الشعاع الكهربائي)، يشلّ عقول الناس.

كان الحديث مع سقراط مُحبطاً بنفس الطريقة التي يكون فيها الحديث مع طفلٍ فضوليٍّ يبلغ من العمر خمس سنوات.

هل يمكننا تناول الآيس كريم على الغداء؟

كلا.

لماذا؟

لأنّ الآيس كريم مضرّ بالنسبة لك.

لماذا؟

لأنّه يحتوي على كميّات كبيرة من السكّر.

لماذا السكّر مضرّ؟

لأنّ الجسم يخزّنه في خلاياه الدهنية.

لماذا؟

لأنّه كذلك فحسب! والآن اذهب إلى غرفتك.

تغضبنا أسئلة الأطفال ليس لأنّها سخيفة أو سطحيّة بل لأنّنا غير قادرين على الإجابة عليها بشكلٍ كافٍ. إنّ الطفل يكشف عن جهلنا، مثل سقراط، مع أنّ ذلك قد يكون مفيداً لنا على المدى الطويل، لكنّه مزعجٌ على المدى القصير. يقول بيتر كريفت: (إذا لَم تزعج أحداً، فأنتَ لستَ فيلسوفاً).

قرأتُ ذلك ونهضت، متفائلاً. الآن أصبح لديّ عبارة جميلة ومتقنة، ومن مصادر متنوّعة، تثبت بأنّني مُزعجٌ حقاً. من الطّراز العالمي. أرى أوجه شَبَهٍ أخرى بيني وبين سقراط. مَظهَرٌ ناشز. بطنٌ منتفخة. عقلٌ متعجّبٌ يحبّ التساؤل. وحبّ الكلام.

أمّا النقطة التي أختلف بها عنه فهي المثابرة. أنا أميل إلى تجنّب المجابهة والقتال، الحقيقي والخيالي. أمّا سقراط فعكسي تماماً. لقد أظهَرَ شجاعة كبيرة. شارك في حصار بوتيديا، عام 432 قبل الميلاد، وأظهَرَ قوّة ملحوظة وقدرة فائقة على التحمّل، كما أنقذ حياة صديقه ألكيبيادس.

كان سقراط خصماً لا هَوادَة فيه في الساحة الفلسفية أيضاً. كان مُمَحّصاً لا يشقّ له غبار، يطالب الناس بتفسيراتٍ حول معتقداتهم وحياتهم. لا يمكنك الخروج أو التهرّب من نقاشٍ مع سقراط. كان يستطيع أن يرى عبر غمامة الدخان العاتمة التي يفضّلها الكثير من المفكّرين والمثقّفين آنذاك، والآن حتى. أنظر إلى نفسك: قائداً في الجيش لا تعرف معنى الشجاعة. كاهنٌ لا تستطيع أن تخبرني عن معنى التقوى حقاً. أبٌ لا يعرف ما هو الحب.

لم يكن هدفه الإذلال بل التنوير، للتشجيع على ممارسة نوع من التركيب الضوئي الفكري. كان سقراط بستانياً. لم يكن هناك شيء أحَبّ على قلبه من (غرس لغزٍ في عقل ومشاهدته ينمو).

كان زرع الألغاز هذا عملاً صعباً. لا أحد يحبّ أن يُظهِرَ جهله عَلَناً، وأغلب الحوارات كانت تزداد سخونة. قال أحد رفاقه المنزعجين في محاورة بعنوان جورجياس: (أنا لا أفهمكَ يا سقراط، لذا أتمنّى أن تسأل شخصاً آخر عن ذلك. أنتَ طاغية يا سقراط، آملُ أن ينتهي هذا الجدال أو تَعثر لنفسك على شخصٍ آخر يتجادل معك). وفي بعض الأحيان كانت تتصاعد حدّة الجدال إلى أكثر من مجرّد تبادل للكلمات. يقول ديوجين اللايرتي، مؤرّخ السير الذاتية في القرن الثالث للميلاد (ضَرَبَ الرجل [سقراط] بقبضاتهم، وشدّوه من شعره).

أزعَجَ سقراط الكثيرين لسببٍ وجيه: من أجل رؤية أفضل. كان سقراط كطبيب العيون. فهو يرى أنّ الناس يعيشون ويتجوّلون مرتدين نظارات معيوبة وخاطئة. وبطبيعة الحال، تؤثّر هذه الهفوة على كيفية رؤيتهم، وماذا يريدون. لقد أخطأوا في نظرتهم المشوّهة للواقع باعتبارها وجهة النظر الوحيدة. والأسوأ من ذلك: أنّهم لا يعرفون حتّى أنّهم يضعون نظّارات مشوّهة. إنّهم يتعثّرون طوال اليوم، ويصطدمون بالأثاث والناس، ويُلقون اللوم على الأثاث والآخرين. اعتقد سقراط أنّ كل ذلك سخفٌ وغير ضروري.

***

تحوّلت الشمس إلى لون قرمزيّ متوهّج، وتسلّلت برودة طفيفة في الهواء. تحدّثنا أنا وجايكوب نيدلمان لساعات دون أن يتعب أحدنا من هذا الحوار المستنير انتقل إلى موضوع المعتقدات الزائفة.

يقترح نيدلمان أنّ الفيلسوف يشبه الحارس قويّ البنية في ملهى الأفكار الليلي.

(يقول الفيلسوف لآرائه: “أنتِ أرائي، كيف وصلتِ إلى هنا؟ لم تسأليني. لم أفحصكِ. ومع ذلك أنا أصدّقكِ. أنتِ تسيطرين على حياتي).

أنا أفكّر آرائي وكيف تستعمر عقلي وتسيطر عليه. ككلّ المستعمرين الماكرين، تخدعني للاعتقاد بأنّني أنا الذي دَعَتها. هل فعلتُ ذلك فعلاً؟ أم أنّها ظهرت في ساحة عقلي دون إذن، هذه الأفكار التي تنتمي للآخرين، وترتدي ملابسي.

أعود لتلك الفكرة المثيرة للاهتمام والخادعة عن “تجربة الأسئلة”. ماذا يعني بذلك.

يشرح جايكوب أن يميّز بين الاستجواب العادي وبين “الاستجواب العميق”. يشبه الاستجواب العادي التزلّج على السطح، على غرار سيري Siri. أمّا الاستجواب العنيق فعملية بطيئة وغامرة.

(إذا كنتُ أعيش سؤالاً بالفعل، فليُطاردني، إنّ حالة الاستجواب العميق هذه تحويلية بذاتها).

(تعيش السؤال؟).

(نعم، عِشْ السؤال. اجعلهُ في الجزء الخلفي من عقلك أغلب الأحيان. أن تعيش سؤالاً، لا يعني أن تحاول حلّه والإجابة عليه فقط. فغالباً نحن نقفز إلى الحلّ).

يبدو هذا جيد، ويجعلني أرغب في قضاء بقيّة أيامي في عيش الأسئلة، ولكن ماذا عن الإجابات؟ ما موقعها من الإعراب؟ ذلك هو موضوع النقاش الرئيسي في الفلسفة: أنّ كل شيء كلام، أسئلة لا نهائية، وبدون إجابات. قطارٌ يُقلِعُ دوماً، ولا يصل وجهته أبداً.

ولكن هذا غير صحيح، كما يقول نيدلمان. بالتأكيد الفلسفة تهتمّ بالوجهة، لا يمكننا استعجال الرحلة. تلك هي الطريقة الوحيدة لضمان وصولك ليس فقط لإجابات ذكية، بل “لأجوبة القلب”. فالنوع الآخر، أي “أجوبة الرأس”، ليست أقلّ إرضاءً فقط، بل وأقلّ صحّة بالمعنى العميق.

لا يتطلّب الوصول إلى أجوبة القلب الصبر فقط، بل وأيضاً الاستعداد لمواجهة جهلك. الجلوس مع الشك، والغموض، بدلاً من الاستعجال في حَلّ المشكلة، للتحقّق من عنصر آخر في قائمة المهام التي لا تنتهي. يتطلّب ذلك وقتاً وشجاعة هائلين. سيسخر الآخرون منك. دَعهُم يفعلون ذلك، هذا ما يقوله جايكوب نيدلمان، وسقراط أيضاً. السخرية أو الاستهزاء هو ثمن الحكمة.

***

كنتُ منذ فترة أتحدّث مع صديقتي جينفر. للتوضيح، كنتُ أتحدّث؛ كانت تستمع، بينما أنقل لها قائمة مخاوفي المعتادة. أخبرتها بأنّني أعاني من مشاكل في التوزيع. لديّ ما يكفي من السّمعة، لكنّها موزّعة بشكلٍ غير متساوٍ. الشعر، مثلاً، عندي الكثير منه على صدري، أو في أنفي، ولكن ليس ما يكفي على رأسي.

لكنّ النجاح أمرٌ أكثر إشكالية. وأوضحتُ لها أنّ هذه ليست مشكلة في التوزيع، بل عيبٌ حقيقي. قلتُ لها (أنا لستُ ناجحاً بما فيه الكفاية).

توقفت جينفر لبرهة بنفس الطريقة التي يتوقف فيها معظم الناس عندما يكونون إمّا على وشك قول شيء عميق أو يخطّطون لاستراتيجية في الهروب. ولكن لحسن الحظ كان توقّف جينفر من النوع الأول.

(كيف يبدو النجاح؟)، سألَت.

(كيف يبدو النّجاح؟)، قلت.

(نعم، كيف يبدو النّجاح؟).

عادةً، عندما تعيد طرح سؤال على شخصٍ ما للمرّة الثانية، فيشعر بأنّه مُلزَمٌ بالتفصيل، وبربط النقاط ببعضها لأجلك. ولكن هذا ليس من شِيَم جينفر. ارتدّ عليّ سؤالي كخبطة على رأسي. كيف يبدو النجاح؟ لم يخطر ذلك ببالي قط. لطالما فكّرتُ في النجاح من الناحية الكمّيّة وليس الجمالية.

كيف نؤطّر سؤالاً مهمّاً. كان بإمكان جينفر أن تسأل: (لماذا تريد أن تكون ناجحاً؟)، أو (ما هو مقدار النجاح الحقيقي؟). كنتُ سأرفض هذه الاستفسارات وأطردها كالبعوض الذي يحلّق أمام وجهي بينما كنّا جالسين على متن السفينة في نيوجيرسي. لماذا أريد أن أكون ناجحاً؟، أريد ذلك فقط -أليس ذلك هو حال الجميع؟ ما مقدار ما يكفي من النجاح؟ أكثر ممّا أملك حالياً.

لِمَاذا تطرح جينفر عليّ هذه الأسئلة. سألتني كيف يبدو النجاح. كان سؤالها ينطوي على أمرٍ شخصيٍ. كيف يبدو لي؟ هل سأعرفه إذا رأيته؟

بقيتُ متجمّداً في مكاني، مَذهولاً، كما لو أنّ سمكة طوربيد صَعَقَت دماغي. وهذا بالضبط ما يفعله سؤالٌ جيد. إنّه يمسك بتلابيبك دون أن يتركك. سؤالٌ جيدٌ يعيد صياغة المشكلة حتى تراها تحت ضوءٍ جديدٍ تماماً. السؤال الجيد لا يدفع عملية البحث عن إجابات فحسب، بل يؤدّي أيضاً إلى إعادة تقييم البحث ذاته. لا يثير السؤال الجيّد أي إجابات ذكية، بل هو لا يجيب على الإطلاق. منذ أقدم العصور، وقبل زمنٍ طويلٍ من سقراط، مارس الحكماء الهنود البراهموديا، وهو سباق يهدف فيه المتسابقون إلى التعبير عن الحقيقة المطلقة. ينتهي السباق عادةً بالصمت. وكما تشرح الكاتبة كارين أرمسترونغ: (جاءت لحظة البصيرة حينما أدركوا عدم كفاية كلماتهم، وبالتالي حَدَسوا ما لا يمكن وصفه).

الصمت ليس حالتي المألوفة. الكلمات مثل الأكسجين بالنسبة لي. لكنّني قبلتُ بصمتٍ استفسار جينفر في ذهني، ونظرتُ إليه من زوايا مختلفة. سؤالٌ جيدٌ يثير المزيد من الأسئلة، وبالطبع أثار استفسار جينفر لوحده عشرات الأسئلة والاستفسارات الأخرى. لم أعُد أتحدّث معها بل مع نفسي. وذلك بالضبط ما يهدف سقراط إلى إثارته: حالة من الاستجواب القاسي والصارم للذات، ليس فقط لكلّ معرفتنا، بل ومَنْ نحن، على أمل إحداث تحوّلٍ جذريٍ في المنظور.

تحتوي رواية تولستوي “موت إيفان إيليتش” على واحدٍ من المقاطع المفضّلة عندي في الأدب، ربّما لأنّه خَلاصيّ بشكلٍ غير متوقّع، ويتضمّن قطاراً أيضاً. بطل الرواية هو مسؤولٌ حكوميٌّ ناجح. إنّه مريضٌ بمرضٍ عُضالٍ، يسيطر عليه الخوف والندم. وفي نهاية القصّة، ينجلي الرّعب، ويحل محلّه منظورٌ جديدٌ (كالإحساس الذي يختبره المرء أحياناً وهو على متن إحدى عربات السكك الحديدية عندما يعتقد أنّه يندفع إلى الوراء بينما هو في الحقيقة يتقدّم نحو الأمام، ثمّ فجأة يُدرك الاتجاه الحقيقي).

بالنظر إلى الخلف مع محادثتي مع جينفر، شعرتُ كيف أنّني، مثل إيفان، أدركتُ فجأةً اتجاهي الحقيقي. كانت أكثر تجربةً سقراطيةً مَرَرتُ بها على الإطلاق. لم يحدث ذلك في شوارع أثينا المُترَبَة، بل على سطح منزل صديقي في مونكلير، بنيوجيرسي. لا يهمّ. الحكمة الحقيقية غير مرتبطة بمكان وزمان مُحَدّدين. إنّها محمولة.

والآن، كما كنتُ أسعى لتحقيق شيء ما، أيّ شيء، أتوقّف للحظة وأتساءَل: كيف يبدو النجاح؟ لأكون صادقاً، لم أتوصّل لإجابة عن هذا السؤال، وقد لا أفعل ذلك أبداً. لا بأس. لقد غيّرتُ عدسة نظّارتي الطبية، ويمكنني الآن الرؤية بشكلٍ أوضح.

***

تُفتَح بوّابة قطار المترو بطريقة انزلاقية. أخطو إلى عربة مترو أنفاق أنيقة، لامعة ومعدنية. وأشرعُ في رحلة ميتافورا metaphor كما في اللغة اليونانية الحديثة. هذه الكلمة مشتقّة من الجذر القديم metamorphoo، الذي يعني “التحوّل الكلّي من الداخل إلى الخارج”، ومنها تشتقّ الكلمة الإنكليزية metaphor، أي الكناية أو الاستعارة اللفظية. اليوم، يستخدم اليونانيون كلمة ميتافورا للدلالة على التنقّل بوساطة وسائل النقل العامّة. فكلّما ركب شخصٌ ما حافلة إلى العمل أو مترو أنفاق لمقابلة أحد الأصدقاء، أو الترام لجلب ثيابه من المصبغة، فهو يستخدم “استعارة”، بطريقةٍ ما، ويخوض عملية تحويلية. أحبُّ اليونان. كل شيء فيها موجود على مستويين، وغالباً أكثر من مستوى. حتى ركوب مترو الأنفاق يقدّم وعداً بالتجدّد الذاتي.

لا يقتصر مترو الأنفاق في أثينا على العمل بسلاسة فحسب، بل يكون مصحوباً بدرسٍ في التاريخ مع كل رحلة. عندما كان المترو قيد الإنشاء، اكتشفَ العمّال أعداداً لا تُحصى من القطع الأثرية القديمة التي تعود إلى العصر الذهبي للمدينة. أزال العلماء بعض اللقيا الأثرية (“أركيولوجيا إنقاذية”، كما يسمّونها)، ولكن دُمِجَت قطع أثرية أخرى بالمحطّات، لذلك يقول السكان المحليون اليوم عن مترو الأنفاق بأنّه ((متحفٌ يعبره قطار)).

لقد جئتُ إلى اليونان، أرض الاستعارات، لأسير على خطا سقراط، ولأتنفّس الهواء نفسه الذي تنفّسه. جئتُ لأذكّر نفسي أنّ سقراط لم يكن مجرّد فكرة بل إنسان من لحمٍ وعظم. لقد تساءَل سقراط، لكنّه لم يتساءل في أيّ مكان. لقد تساءل هنا، في أثينا؛ هذه المدينة التي لم يحبّ مدينة أخرى أكثر منها.

أنزل من محطّة أغورا وأمشي، كانت الأغورا Agora، أو ساحة السوق، المكان المفضّل لدى سقراط. كانت مكاناً مكتظّاً ومليئاً بالروائح، وكان مزدحماً بالباعة المتجوّلين واللصوص والناس بمختلف أطيافهم. أحبّها سقراط من قلبه. كانت الأغورا صفّه الدراسي، ومنبره.

بدأ علماء الآثار بالتنقيب عن الموقع في وقتٍ متأخّرٍ نسبياً، في عام ١٩٣٩، بعد عقودٍ من الحفريات التنقيبية الكبرى، من بينها أعمال الحفر التي أجرِيَت في بومبي وأولمبيا. لقد عوّضوا عن كل الوقت الضائع، كما تشهد آلاف القطع الأثرية المُستَرَدّة: شظايا فخّارية، نقوش، منحوتات، وعملات معدنية، وغيرها من الكنوز القديمة.

أصبح هذا الموقع اليوم، الذي يمتدّ على مسافة عشرين فدّاناً، مجرّد أنقاض، وما يكفي من بقايا السوق القديمة، يمكنني تخيّل المشهد بقليل من الخيال. أستطيع رؤية الباعة المتجوّلين يبيعون بضاعتهم، كل شيء تقريباً من التوابل إلى الساعات المائية. مُتّهمون ينتظرون محاكمتهم؛ شباب يتسكّعون في الأرجاء كعادة الشباب في أيّ عصر. وأمام هذا المشهد أرى سقراط، حافي القدمين، بعينيه الجاحظتين مثل عينيّ سرطان البحر تدوران بعنف، بحثاً عن رُفقاء وخلّان فلاسفة. مارسَ سقراط فلسفة البيع بالتجزئة. لم ينتظر أن يأتي إليه الناس. بل ذهب هو إليهم.

قال سقراط جملته الشهيرة: (حياة غير مدروسة لا تستحقّ أن تُعاش) عندما سمعتها لأوّل مرة وأنا في سنّ المراهقة، تنهّدت. هل يريد مني أن أدرسها الآن؟ حياة مدروسة. لا أبالي بالمصطلح. بالنسبة للمبتدئين، إنّه ينطوي على جذر “فحص” exam، الذي يثير ذكريات خاملة عن أقلام رصاص في وقت الامتحان، ويديّ الطبيب الباردتين وقت الفحص الطبّي. إنّه يبدو وكأنّه يحتوي على الكثير من العمل. يمكننا أن نكون أفضل. لذلك، مع كل الاحترام الواجب، أقدّم هنا نتيجتين طبيعيتين لحياة سقراط المدروسة.

النتيجة الطبيعية الأولى: إنّ حياةً مدروسة لا تنتج نتائج عملية غير جديرة بأن تُعاش. من الممتع أن يفكّر المرء في سرّته، لكن من المُرضي أكثر رؤية نتائج عملية: سرّةً أفضل. أطلق الإغريق على ذلك تسمية يوديمونيا Eudaimonia، وغالباً ما تُتَرجم بمعنى “سعادة”، وتشير الكلمة إلى مَدلولٍ أكبر بكثير: حياة مزدهرة ذات معنى. يقول الفيلسوف المعاصر روبرت سولومون، تخيّل شخصين، أحدهما لديه نظرية مفصّلة عن الكَرَم، بينما الشخص الآخر ليس لديه رأي أو نظرة، بل(يندفق منه الكرم بدون تفكير، كما يتدفّق الماء من النافورة). من الواضح أنّ الشخص الثاني يعيش حياةً مثالية ذات مغزى أكثر,

النتيجة الطبيعية الثانية: قد لا تستحق الحياة غير المدروسة أن تُعاش، ولكنّ الحياة المدروسة بشكلٍ مُبالَغٍ فيه لا تستحقّ أن تُعاش أيضاً. يقول الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت مِل وهو يشرح مفارقة المتعة (المعروفة أيضاً بمفارقة اللذّة paradox of Hedonism): (اسأل نفسك إذا كنتَ سعيداً حقاً، وستتوقّف عن كونك سعيد)). كلّما حاولنا الإمساك بالسعادة تنفَلت من بين أيدينا. السعادة في منتج ثانوي، وليست غاية أساسية. إنّها مَكسَب غير متوقّع من حياةٍ عيشَت بشكلٍ جيد.

إذا هل أخطأ سقراط بشأن هذا الهراء عن الحياة غير المدروسة؟ أم أنّني نسيتُ شيئاً؟

تفرض عليّ غريزتي الإجابة عن هذه الأسئلة بسرعة حتى أتمكّن من شطبها من قائمة المهام الخاصّة بي ثمّ أمضي قُدُماً. أنا أكبَح هذا الدافع. وبدلاً من ذلك، أترك السؤال يحوم في الهواء الإغريقي اللطيف، بدون إجابة ولكن ليس بدون دراسةٍ وفحص. ثمّ أستخدم وسيلة نقل/استعارة لأعود إلى فندقي.

***

كان سقراط فشلاً ذريعاً. أعلم أنّ هذا يبدو قاسياً، لكنّه الحقيقة. معظم المحاورات لا تنتهي بصاعقة من زيوس بل بمأزق. تنتج الفلسفة مشاكل أكثر من الحلول. هذه هي طبيعتها.

لم يَنشر سقراط شيئاً، ومات إعداماً على أيدي مواطنيه الأثينيين. مرّةً أخرى، كانت جريمته المزعومة هي عدم التقوى وإفساد عقول الشباب الأثيني، ولكنّ الحقيقة أمّه قد أعدِمَ لطرحه الكثير من الأسئلة غير اللائقة. كان أول شهيد للفلسفة.

بعد محاكمته، تقرَرَ مصيره، واجتمعَ مع حَشدٍ صغيرٍ من أتباعه. كانوا حَزاني، أمّأ سقراط فلم يكن كذلك؛ بقيَ متفائلاً ووقوراً بشكلٍ هادئ حتّى النهاية. قال: (الآن قد حان وقت الرحيل، حان الوقت لأموت، ولتعيشوا أنتم؛ لكن لا أحد يدري مَنْ منّا سيمضي إلى مكان أفضل إلا الآلهة).

كانت كلمته الوداعية هذه ممتازة، وبهذه الجملة طبعاً تنتهي أغلب السير الذاتية لسقراط. ولكن هناك مشكلة واحدة فقط. تلك لم تكن كلمات الفيلسوف الأخيرة. يخبرنا أفلاطون في محاورة بعنوان “فيدون” عمّا حدث خلال لحظات سقراط الأخيرة.

يقول سقراط، محدّثاً صديقه: (اسمع يا كريتو، نحن ندين بديكٍ لإسكليبيوس؛ قدّم هذه الأضحية، ولا تنسَ ذلك).

(اعتَبِر الأمر مقضياً)، أجاب كريتو، (ولكن هل لديك شيءٌ آخر لتقوله؟).

لم يكن هناك جواب. لقد مات سقراط.

ما الذي يمكننا استنتاجه من ذلك؟ لقد فكّر العلماء في هذا السؤال طوال عدّة قرون. يفسّر البعض كلمات سقراط الأخيرة بشكلٍ كئيبٍ. لذا ربما كان سقراط يقول إنّ الحياة مثل المَرَض العُضال يجب معالجتها. أو ربّما كانت هذه هي طريقته في دعوتنا مرّة أخرى لكي نكون واقعيين ونهبط إلى أرض الواقع حتى وهو في طريقه إلى السماء. ربما كان يذكّرنا ألا ننسى الأمور والتفاصيل الصغيرة في الوقت الذي نتصارع فيه مع مسائل الحياة الكبيرة. لا تَغفَلْ عن التزاماتك كمواطنٍ وصديق. كُنْ إنساناً شريفاً. إذا كنتَ مَديناً بديكٍ، فأوفٍ بدَينك.

هناك احتمالٌ آخر أبسط وأكثر سطحيةً: كان شراب الشوكران قد بدأ بأخذ مفعوله والسريان في نظامه الدوراني، وكان سقراط قد بداً يَهجُر وينطق بكلمات لا معنى لها. لا أحد يعرف على وجه اليقين ذلك، وعلى الأرجح لن يعرف أحد أبداً.

لكنّني أعرف التالي: إنّه أمرٌ مناسبٌ ولذيذٌ أن نرى مَلأكَ الأسئلة يغادر العالَم فوق سحابة منها، حيث يتركنا نحكّ رؤوسنا ونتساءل. لم يسطع سقراط مقاومة جاذبية غرس لغزٍ آخر في أذهاننا. وهذا سؤال آخر لنختبره.

______________________________

*نقلًا عن موقع ” التنويري”.