دراسات وبحوث معمقة

من كتاب “دعوة للفكر”

من كتاب “دعوة للفكر”

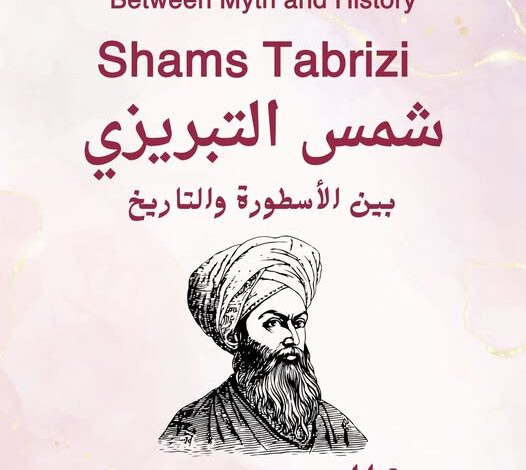

“البحث عن جوهر الروح في فكر الصوفية

“شمس التبريزي”

بين الأسطورة والتاريخ

خالد حســــــين

♣︎♣︎مقدمة.

في ظل الغموض والالتباس — البحث عن شمس التبريزي بين شظايا التاريخ والرمز.

يشكل شمس الدين التبريزي لغزًا متجذرًا في قلب التصوف الإسلامي، حيث تتداخل الحقائق التاريخية مع الأساطير المبتكرة، وتذوب الحدود بين الذات البشرية والرمز الروحي. فشخصيته، التي لا تقاس إلا من خلال تأثيرها الثوري على جلال الدين الرومي، تظل معلقة في فضاء من الغموض المتعمد، جعل منها أرضًا خصبة للتأويلات المتنافسة: بين من يراه فيلسوفًا ثائرًا أعاد تشكيل مفهوم العبادة، ومن يعتبره منتجًا أدبيًا ولد من رحم قصائد الرومي ذاتها. هذا الالتباس لا ينبع فقط من ندرة المصادر المعاصرة له — التي تكاد تنحصر في إشارات عابرة في كتب التراجم — بل أيضًا من طبيعة التصوف ذاته، الذي يحول التجارب الفردية إلى رموز كونية تتجاوز الزمان والمكان.

في هذا الإطار، تبرز إشكالية منهجية جوهرية: كيف ندرس شخصية تاريخية تحولت إلى أسطورة ثقافية؟ وكيف نفصل بين “شمس الإنسان” الذي عاش في تبريز وقونية، و”شمس الرمز” الذي احتله الرومي في شعره؟ هنا، تتعثر المناهج التقليدية — التي تعتمد على التوثيق الأرشيفي — أمام طبيعة المصادر الصوفية، التي كتبت لـ”تقديس” التجربة الروحية لا لـ”تحليلها”. فكتب المناقب، مثل “مناقب العارفين” لشمس الدين الأفلاكي، تروي سيرة شمس عبر رؤية لاهوتية تجعل من كل حدث معجزة، ومن كل كلمة وحياً. بالمقابل، تهمل المصادر الرسمية — كتاريخ ابن بيبي أو تواريخ المدن — ذكره تمامًا، ربما لعدم انتمائه لسلطة دينية أو سياسية تستحق التسجيل.

لكن هذا الغموض ليس عائقًا، بل مدخلًا لفهم أعمق لآليات صنع الرموز في الثقافة الإسلامية. فشمس، الذي اختفى جسديًا في ظروف غامضة، تحول إلى “شمس شعرية” تشرق في ديوان الرومي، وإلى “نموذج مثالي” للمرشد الصوفي في التراث المولوي. هذا الانزياح من التاريخ إلى الأدب يجسد إحدى الإشكاليات المركزية في دراسة التصوف: هل الشخصيات الصوفية كيانات تاريخية يجب تحليلها في سياقها الزمني، أم رموز ميتافيزيقية تستعاد وفقًا لحاجات العصر؟

من هنا، تهدف هذه الدراسة إلى تفكيك طبقات شمس المتعددة: الإنسان، المعلم، الأسطورة. عبر الجمع بين منهجيات التاريخ الاجتماعي، وتحليل الخطاب الفلسفي، وأنثروبولوجيا الرموز، سنحاول استعادة “الصوت الضائع” لشمس التبريزي — ليس ككيان منفصل عن الرومي، بل كجزء من حوار روحي أعاد تعريف التصوف من كونه زهدًا فرديًا إلى كونه ثورة وجودية ضد كل أشكال التقييد. إن قراءة شمس، في ظل غموضه، ليست سوى قراءة لنا: لقدرتنا على مواجهة الالتباس كفضاء للإبداع، ولرغبتنا في البحث عن يقين روحي في عصر تتفكك فيه اليقينيات.

♣︎♣︎ السياق التاريخي والثقافي — تفكيك البيئة التي صاغت شمس التبريزي.

ولد شمس الدين التبريزي في مدينة تبريز، الواقعة اليوم في شمال غرب إيران، في النصف الثاني من القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي، في حقبة اتسمت بتحولات جيوسياسية وثقافية جذرية شكلت وعي الصوفية والمفكرين في العالم الإسلامي. كانت تبريز، بحكم موقعها الجغرافي كجسر بين آسيا الوسطى والأناضول والقوقاز، مركزًا تجاريًا وثقافيًا مزدهرًا، تلتقي فيها قوافل التجار من طريق الحرير مع حَمَلة الأفكار الدينية والفلسفية المتنوعة. هذا التعدد الثقافي — الفارسي، التركي، العربي، البيزنطي — خلق بوتقة فريدة لتفاعل التصوف الإسلامي مع التراث الأرسطي والأفلاطوني المحدث، وكذلك مع التقاليد الروحية الشرقية.

من الناحية السياسية، عاصر شمس صعود وسقوط الإمبراطورية الخوارزمية، التي حكمت مناطق واسعة من إيران وآسيا الوسطى حتى اجتياح المغول بقيادة جنكيز خان عام 1220م، والذي أدى إلى تدمير مراكز حضارية كبرى مثل بخارى وسمرقند. وعلى الرغم من أن تبريز نجت نسبيًا من الدمار المباشر في الموجة المغولية الأولى، إلا أن تبعات الاجتياح — من نزوح جماعي واضطرابات اجتماعية — عمقت الشعور بالقلق الوجودي الذي انعكس في أدبيات الصوفية، الذين رأوا في الدمار علامةً على زوال العالم الفاني وضرورة البحث عن الحقيقة المطلقة.

في هذا المناخ، برز التصوف كرد فعل على الأزمات الروحية والسياسية، حيث تحول من ممارسات زهدية فردية إلى حركات منظمة ذات رؤى فلسفية متقدمة، كما عند محيي الدين بن عربي (ت. 1240م) الذي صاغ نظرية “وحدة الوجود”، والسهروردي (ت. 1191م) مؤسس مدرسة الإشراق. لكن التصوف في تبريز — على عكس مدارس بغداد أو خراسان — اتسم بطابع ثوري، يرفض الانضواء تحت سلطة المؤسسات الدينية أو السياسية. هنا نما وعي شمس التبريزي المبكر، حيث تشير نصوص مثل “مقالاته” إلى تأثره بفلاسفة متمردين مثل الحلاج (ت. 922م)، الذي دفع حياته ثمنًا لإعلانه “أنا الحق”، وبالمتصوفة المشائين الذين مزجوا بين العقل والوجدان.

أما الثقافة الدينية في تبريز فكانت خليطًا من المذهب الشافعي السني، الذي سيطر على المؤسسات التعليمية، وتيارات شيعية إسماعيلية وباطنية، إضافة إلى وجود مسيحيين ويهود في المدينة. هذا التعدد أنتج حوارًا دينيًا غير مسبوق، تجلى في كتابات شمس التي تهكمت على التزمت المذهبي، مؤكدةً أن “الدين الحقيقي هو أن ترى الله في كل شيء”. كما أن موقع تبريز كمدينة حدودية بين العالم الإسلامي والإمبراطورية البيزنطية جعلها معبرًا لأفكار غنوصية وهرمسية، ربما أثرت في مفهوم شمس عن “القلب” كمركز للمعرفة المطلقة، بدلًا من العقل أو النقل.

من الناحية الاجتماعية، كان القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي فترة تصاعد النقد الشعبي للفساد السياسي واستغلال رجال الدين، مما دفع جماعات الصوفية إلى تقديم أنفسهم كبديل أخلاقي وروحي. في هذا السياق، يمكن فهم هجوم شمس اللاذع على “علماء السلطة” في “مقالاته”، حيث وصفهم بأنهم “أموات يتحدثون باسم الدين”، مقابل تقديسه لـ”العارفين المجانين” الذين يكسرون تابوهات المجتمع.

أما المصادر التاريخية عن حياة شمس المبكرة فتعتبر شحيحة ومتناقضة. فبينما تروي كتب المناقب الصوفية، مثل “مناقب العارفين” لشمس الدين الأفلاكي (ت. 1360م)، تفاصيل مثيرة عن رحلاته من تبريز إلى دمشق وحلب وقونية، تفتقر هذه الروايات إلى الدقة الزمنية غالبًا، إذ كتبت بعد قرن من وفاته، واختلطت فيها الحقائق بالأساطير. في المقابل، تهمل المصادر الرسمية — كتواريخ المدن أو سجلات العلماء — ذكر شمس تمامًا، ربما لعدم انتمائه لمؤسسة دينية أو أكاديمية. هذا الغياب يلقي بظلاله على المنهجية البحثية، إذ يتطلب دراسة شخصيته عبر المرايا المتشظية: كتاباته المباشرة، وشعر الرومي، وتأويلات المولوية اللاحقة.

♧♧ لم يكن شمس التبريزي نتاجًا لبيئة تبريز الثقافية فحسب، بل كان تعبيرًا عن أزمات عصره: الانهيار السياسي، والبحث عن يقين روحي، والصراع بين الهويات المتنافسة. فهم سياقه التاريخي لا يقتصر على سرد الأحداث، بل يكمن في تفكيك التشابك بين التصوف كحركة احتجاجية، وانزياح الهوية الفردية في عالم ينهار.

♣︎♣︎ شمس والرومي — لقاء حوَّل مسار التصوف من الفقه إلى العشق.

يمثل لقاء شمس التبريزي بجلال الدين الرومي في قونية عام 1244م حدثًا مفصليًا ليس في سيرة الشخصيتين فحسب، بل في تاريخ التصوف الإسلامي ككل، حيث تحولت تبعاته من حوار بين معلم وتلميذ إلى ثورة روحية أعادت تشكيل مفهوم العبادة والشعر والفلسفة. كان الرومي، قبل هذا اللقاء، شخصية مرموقة في المجتمع السلجوقي، وارثًا لموقع أبيه بهاء الدين ولد كعالم فقيه وصاحب كرسي وعظ، يتبنى تصوفًا معتدلًا لا يتعارض مع الشريعة. أما شمس، الذي وصل إلى قونية كصوفي متجول بثياب رثَّة، فقد حمل معه رؤية صوفية متمردة ترفض التوفيق بين “الحقيقة” و”الشريعة”، مؤمنًا بأن الطريق إلى الله لا يمر عبر الفقه أو العبادة الشكلية، بل عبر “احتراق الذات” في بوتقة العشق الإلهي.

تشير المصادر الصوفية، مثل “مناقب العارفين” لشمس الدين الأفلاكي، إلى أن اللقاء بدأ بمواجهة فكرية دراماتيكية: فقد طرح شمس على الرومي سؤالًا استفزازيًا عن جوهر العلم والحكمة، قائلًا: “ما الفرق بيني وبينك؟”، ليُجيب الرومي: “أنت بحر من النور، وأنا دلو صغير”. فرد شمس: “لا، الفرق أنك تملأ الدلو من البحر، أما أنا فأفرغه”. هذا الحوار الرمزي يلخص فلسفة شمس في تفجير اليقينيات، حيث رأى أن المعرفة الحقيقية لا تكتسب بالتراكم، بل بالتفريغ — أي بالتخلي عن الأنا والانصهار في المطلق.

لم يقتصر تأثير شمس على تحويل الرومي من فقيه إلى عاشق فحسب، بل حوَّله إلى شاعر مبدع أنتج “ديوان شمس التبريزي”، الذي يعد أحد أعظم النصوص الصوفية في التاريخ. هنا، يطرح السؤال الأكاديمي المركزي: هل كان شمس “محفزًا” لتحول كامن في شخصية الرومي، أم أنه “خلق” تحولًا جذريًا عبر فلسفته الصادمة؟ تجادل الباحثة آنى ماري شيمل (مستشرقة المانية) في كتابها “الشمس المنتصرة” بأن الرومي كان يخفي في أعماقه طاقة شعرية وروحية هائلة، لكن شمس استطاع، عبر أسلوبه التدميري، كسر القشرة الفقهية لتلك الطاقة. في المقابل، يرى عبد الحسين زرين كوب (أديب و مؤرخ ايراني) في “سر الناي” أن شمس مثل “الآخر المطلق” الذي حوَّل حياة الرومي إلى فضاء من الأسئلة الوجودية، حيث لم يعد هناك مكان لليقينيات السابقة.

أما على المستوى الفلسفي، فقد مثلت علاقتهما نموذجًا لـ”الثنائية الروحية” في التصوف، التي تجسدت في مفهوم “الند” أو “الرفيق” — فكرة أن الروح تبحث عن روح مكملة لها في رحلة الوصول إلى الكمال. لكن هذه العلاقة لم تكن خالية من التوترات: فبحسب “مقالات شمس”، كان الرومي يمر بأزمات عميقة بسبب تناقضات شمس، الذي كان يعلمه الانعتاق من التقاليد بينما يطالبه بالخضوع الكامل له كمرشد. هذا التناقض يعكس إشكالية مركزية في التصوف: هل المرشد وسيط ضروري للوصول إلى الله، أم أن دوره هو تحطيم فكرة الوساطة نفسها؟

لا يمكن فهم تداعيات هذا اللقاء دون تحليل السياق الاجتماعي لقونية آنذاك، حيث أثارت علاقة الرومي بشمس — التي تجاوزت حدود العلاقة التقليدية بين الشيخ والمريد — حفيظة علماء المدينة، الذين رأوا في شمس “دخيلًا” يهدد النظام الديني والاجتماعي. بل إن بعض المصادر، مثل رسائل صلاح الدين زركوب (أحد مريدي الرومي لاحقًا)، تشير إلى أن شمس تعرض لمحاولات اغتيال قبل اختفائه النهائي عام 1247م، مما يظهر الصراع بين التصوف المؤسسي (الممأسس في الزوايا) والتصوف الفردي الثوري الذي مثله شمس.

من الناحية الأدبية، تحول غياب شمس الجسدي إلى حضور أسطوري في شعر الرومي، حيث أصبح اسم “شمس” مرادفًا للنور المطلق، وللغياب الذي يعيد خلق المعنى. في قصيدة من الديوان، يصرخ الرومي: “أين شمس الدين؟ اختفى… لكن نوره يملأ الكون”. هذا الانزياح من الغياب المادي إلى الحضور الرمزي يجسد التحول من التصوف كتجربة شخصية إلى تصوف كوني، حيث يصير العشق الإلهي لغة عالمية.

♧ لم يكن لقاء شمس والرومي مجرد حادثة تاريخية، بل كان تفجيرًا للحدود بين الذات والآخر، بين العقل والقلب، وبين الشريعة والحقيقة. إنه نموذج للتصوف كفعل ثوري لا يكتفي بإعادة تفسير الدين، بل يعيد اختراعه من خلال لغة العشق التي لا تعترف بالقيود.

♣︎♣︎ “مقالات شمس” — رؤية فلسفية خارج الأطر المألوفة: تفكيك الثوابت وعبثية البحث عن اليقين.

تعتبر “مقالات شمس التبريزي” — التي دونها تلاميذه في شكل حوارات ومواعظ متفرقة — وثيقة استثنائية لفهم عقلية صوفية ثورية رفضت الانصياع للمنظومات الفكرية والدينية السائدة، بل كسرت مفاهيم “المقدس” و”المحظور” في سياق إسلامي محافظ. لا تشبه هذه المقالات النصوص الصوفية التقليدية التي تنظم الأفكار في إطار منهجي، بل تظهر كشذرات فكرية عابرة للزمن، مليئة بالتناقضات المتعمدة، والتهكم على السلطات الدينية، والتمرد على اللغة ذاتها كأداة ناقلة للحقيقة. هنا، لا يقدم شمس نظرية متماسكة، بل يطلق شظايا فلسفية تهدف إلى تفجير اليقينيات، وهو ما يجعل تحليلها تحديًا منهجيًا، إذ تتطلب قراءتها تجاوز النص إلى السياق الوجودي الذي أنتجه.

من الناحية البنيوية، تفتقر “المقالات” إلى التسلسل الزمني أو المنطقي، فهي أشبه بمذكرات روحية كتبت بلغة يومية مليئة بالاستعارات الغامضة والأمثلة الحياتية. هذا الشكل المتفكك ليس ضعفًا أدبيًا، بل تعبير مقصود عن رفض شمس لفكرة “النظام” في التعبير عن الحقائق المطلقة. فالحقيقة — بحسبه — لا تختزل في كتب أو خطب، بل هي “نار تحرق كل من يقترب منها”. يلاحظ هنا تأثره بالحلاج الذي رأى في اللغة قفصًا للروح، وبالسهروردي الذي استخدم الرمز لغزو اللامعقول.

أما المحتوى الفلسفي، فيتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية:

1. نقد التصوف المؤسسي:

يهاجم شمس الزوايا الصوفية وشيوخها، واصفًا إياهم بـ”تجار الدين”، الذين حولوا التصوف إلى طقوس فارغة وسباق على الجاه. يعلن أن “الطريق إلى الله ليس في كثرة الصلاة أو الصيام، بل في كسر الأصنام التي تعبدها داخلك”.

2. العدمية الصوفية:

يرفض شمس فكرة “الهدف” في الرحلة الروحية، قائلًا: “من يسعى إلى الوصول إلى الله فقد جعله غاية، والغاية سجن”. هنا، يلتقي مع فلسفة نيتشه كرمز لانهيار اليقينيات، لكن بشحنة وجودية إيمانية.

3. الثنائيات الوهمية:

يحطم شمس التقسيمات التقليدية بين الخير والشر، السماوي والأرضي، مؤكدًا أن “الوجود كله وجه من وجوه الحق”. هذه الفكرة — التي سيتطور عنها لاحقًا مفهوم “وحدة الوجود” عند ابن عربي — تظهر في “المقالات” كتجربة شخصية لا كعقيدة مذهبية.

لكن اللافت في “مقالات شمس” هو هجومه غير المسبوق على العقل البشري، الذي يراه “حاجبًا للحقيقة لا كاشفًا لها”. فالعقل — بحسبه — أداة لترسيخ الأوهام الاجتماعية، مثل فكرة “الثواب والعقاب”، التي حولت الدين إلى المادية. بالمقابل، يقدس شمس “الجنون” كحالة وجودية تتيح اختراق المألوف، وهو ما يفسر وصف الرومي له لاحقًا بـ”المجنون الإلهي”.

أما إشكالية المصدر فتعتبر عائقًا رئيسيًا في دراسة “المقالات”، فالنص الذي بين أيدينا اليوم هو نتاج روايات تلاميذ شمس، الذين قد يكونون أضافوا أو حذفوا وفقًا لأجنداتهم. كما أن طبيعة اللغة المستخدمة — مزيج من الفارسية العامية والعربية الصوفية — تعقد مهمة التفسير. يرى محمد علي موحد، محقق النسخة الفارسية، أن “المقالات” يجب أن تقرأ كـ”أداء شفوي” لا كنص مكتوب، حيث المعنى يستخرج من الإيقاع والصراخ والصمت أكثر مما يستخرج من الكلمات”.

في السياق التاريخي، يمكن اعتبار “مقالات شمس” ردًا على الأزمة الروحية في عصر الاجتياح المغولي، حيث انهيار المؤسسات الدينية دفع الصوفية إلى البحث عن يقين فردي. لكنها أيضًا تقدم نقدًا ذاتيًا للتصوف، الذي تحول إلى جزء من النظام الاجتماعي الذي كان يرفضه. فشمس — الذي هرب من تبريز إلى قونية — يبدو كـ”منفي داخلي” يرفض الانتماء لأي مكان أو فكرة.

♧ لا يمكن اختزال “مقالات شمس” في كونها مجرد تأملات صوفية، بل هي بيان فلسفي ضد كل أشكال التقديس: تقديس النصوص، والأشخاص، والمؤسسات. إنها دعوة إلى “الفوضى المقدسة” — حيث الحقيقة لا تبنى بل تكتشف عبر التدمير المتواصل — وهو ما يجعلها نصًا راهنيًا في عصرنا، عصر الأيديولوجيات المتصارعة واليقينيات الزائفة.

♣︎♣︎ الغياب والتحول إلى أسطورة — الموت الجسدي والولادة الرمزية في الوعي الجمعي.

اختفاء شمس التبريزي المفاجئ من قونية عام 1247م — سواء أكان اغتيالًا على أيدي خصومه الدينيين، أم رحيلًا اختياريًا بحثًا عن “الغياب الكامل” — لم يكن مجرد نهاية لشخصية تاريخية، بل كان بداية ولادة أسطورية حوَّلته من معلم صوفي إلى أيقونة كونية للغموض الروحي. هذا التحول لم يحدث بمعزل عن السياق الثقافي لعصره، بل كان نتاج تفاعل معقد بين الرغبة في تخليد الذات المغيبة، وحاجة المجتمع الصوفي إلى رموز تتعالى على الزمن. فغياب شمس الجسدي — الذي لم تحدد تفاصيله بدقة حتى اليوم — فتح الباب أمام تأويلات لا نهائية، جعلت منه “شبحًا حاضرًا” في كل نص صوفي لاحق.

تشير المصادر الأولية، مثل “مناقب العارفين” للأفلاكي، إلى أن شمسًا تعرض لتهديدات متكررة من فقهاء قونية، الذين رأوا في علاقته بالرومي خروجًا عن الأعراف الدينية والاجتماعية. لكن الروايات تختلف حول تفاصيل اختفائه: فبينما ترجح بعضها اغتياله ودفنه سرًا، تشير أخرى إلى أنه غادر المدينة طوعًا بعد إدراكه أن وجوده الجسدي أصبح عائقًا أمام اكتمال الرحلة الروحية للرومي. هذا الالتباس — بين العنف الخارجي والاختيار الداخلي — يعكس إشكالية فصل الحقيقة التاريخية عن السرد الأسطوري في دراسة الشخصيات الصوفية.

على المستوى الرمزي، تحول غياب شمس إلى أداة جمالية في شعر الرومي، الذي حوَّل الفقد إلى لغة جديدة للحضور. ففي “ديوان شمس التبريزي”، يتحول الغياب إلى استعارة للوجود الإلهي الذي لا يدرك إلا عبر “الاحتراق في العشق”. هنا، يصبح شمس ليس مجرد شخص، بل “مرآة” تعكس اشتياق الإنسان إلى المطلق، كما في قول الرومي: “اختفت شمس الدين… لكن شمس الحقيقة لا تغيب”. هذا الانزياح من الغياب المادي إلى الحضور المجازي يجسد واحدة من آليات صنع الأسطورة في التصوف: تحويل الموت إلى ولادة روحية لا تنتهي.

أما على المستوى الاجتماعي، فقد مثل اختفاء شمس صدمة للجماعة المولوية الناشئة حول الرومي، التي وجدت نفسها أمام فراغ قيادي وروحي. لسد هذا الفراغ، بدأ تلاميذ الرومي — مثل حسام الدين جلبي — في صياغة سردية مقدسة حول شمس، تضفي عليه صفات فوق بشرية، كالقدرة على الخوارق والمعرفة الغيبية. هكذا، تحول شمس من معلم مختلف عليه إلى “قطب” في المنظومة المولوية، حيث أصبحت زيارة ضريحه المزعوم في قونية طقسًا من طقوس التبرك.

من الناحية الأنثروبولوجية، يظهر تحليل أسطرة شمس آليتين رئيسيتين:

1. التضخيم الرمزي: حيث تحول أفكاره الثورية إلى نبوءات مطلقة، كما في رواية لقائه المزعوم بالخضر.

2. التقديس— كالشمس التي لا تحجب — ليصير رمزًا للاتحاد الصوفي.

لكن هذه الأسطرة لم تكن بريئة من الصراعات السياسية. ففي العصر العثماني، تم توظيف رمزية شمس والرومي لتعزيز شرعية الطريقة المولوية كـ”تصوف رسمي” يدعم الدولة، بينما نزعت الصفة الثورية عن أفكار شمس، لتصبح جزءًا من التراث المؤسلس. هذا التناقض بين شمس “الثوري” وشمس “القديس” يطرح تساؤلات نقدية حول دور السلطة في تشكيل الذاكرة الجمعية.

♧ لم يكن اختفاء شمس التبريزي نهاية، بل كان بداية حياة ثانية أكثر تأثيرًا. فأسطورته — التي تجسدت في الشعر والفنون والطقوس — تظهر كيف يتحول الغياب إلى أداة للخلود، وكيف تعيد الثقافة اختراع الشخصيات التاريخية لتلائم حاجاتها الرمزية. شمس، الذي رفض في حياته أن يكون تابعًا لأحد، صار بعد غيابه تابعًا لكل من يبحث عن معنى في اللامعنى.

♣︎♣︎ شمس التبريزي في الميزان النقدي — بين الأسطورة والتاريخ وإشكاليات التأويل.

يظل شمس التبريزي شخصية إشكالية في الدراسات الصوفية، حيث تتقاطع حوله رؤى نقدية متضاربة بين من يرونه ثائرًا روحيًا أعاد تعريف التصوف، ومن يعتبرونه منتجًا أسطوريًا صاغته الذاكرة الجمعية لخدمة أغراض رمزية. أولى الإشكاليات تكمن في مصادر سيرته، التي تعتمد بشكل شبه كامل على كتابات لاحقة مثل “مناقب العارفين” لشمس الدين الأفلاكي (القرن 14م)، وهي نصوص تنتمي إلى أدب المناقب الصوفي، الذي يهدف إلى تقديس الشخصيات أكثر من توثيقها. يرى كارل إرنست أن هذه المصادر تقدم “شمسًا متخيلًا” يعكس رغبة المولوية في صنع سردية مقدسة لبدايات طريقتهم، بينما يذهب محمد علي موحد إلى أن “مقالات شمس” — رغم تحفظاتها النصية — تبقى النافذة الوحيدة لسماع صوته مباشرة دون وساطة التلاميذ.

على مستوى التأثير التاريخي، يتجادل الباحثون حول مدى أصالة دور شمس في تحويل الرومي من فقيه إلى شاعر. فبينما يؤكد فرانكلين لويس أن لقاءهما كان “شرارة أطلقت طاقة كامنة في الرومي”، يشكك عبد الحسين زرين كوب في أن يكون شمس قد “علم” الرومي شيئًا جديدًا، بقدر ما كان مرآة عكست له أعماقه. هذا الجدل يفتح باب تساؤل أعمق: هل يمكن فصل تأثير شمس عن مشروع الرومي الأدبي نفسه، الذي حول معلمه إلى رمز مجازي للشوق الإلهي؟

من الناحية الفلسفية، تقارن أفكار شمس في “المقالات” بمدارس التصوف المعاصرة له. فرفضه للعقلانية — “العقل سجن والقلب حرية” — يقربه من غلاة الصوفية كالحلاج، لكنه يبتعد عن منهجية ابن عربي في تأطير “وحدة الوجود”. هنا، ترى آني ماري شيمل في هذا اللا-منهج قوة ثورية تتفلت من سيطرة المؤسسات الدينية.

في السياق الاجتماعي-السياسي، يعاد تفسير هجوم شمس على “علماء السلطة” كجزء من حركة أوسع لتصوف شعوي رافض للفساد في العصر السلجوقي-المغولي. لكن باحثين مثل حميد دباشي (فيلسوف إيراني) يشككون في هذا التفسير، معتبرين أن خطاب شمس كان “تمردًا فرديًا” غير مرتبط بأجندة تغييرية، بل تعبيرًا عن أزمة الوجود الفردي في عصر الانهيار.

أما الاستخدام المعاصر لرمزية شمس، فيطرح إشكالية اختطاف التراث الصوفي لخدمة خطابات حديثة. فتحويله إلى أيقونة للتسامح الديني في الأدبيات الغربية — كما في أعمال كولمان باركس — يتجاهل سياقه التاريخي العنيف، حيث كان رفضه للمذاهب جزءًا من صراع داخلي إسلامي، لا حوار بين الأديان.

♧ يظل شمس التبريزي اختبارًا منهجيًا لفصل الذات عن الأسطورة، والتاريخ عن الذاكرة. دراسته لا تكشف عن ماض فحسب، بل عن آليات صنع الرموز في الثقافة الإسلامية، حيث يتحول الغموض نفسه إلى قوة دلالية تتحدى التفسير النهائي.

♣︎♣︎ الخاتمة:

شمس الذي لا ينتهي — الروح الثائرة وتأبيد السؤال.

لا يمثل شمس التبريزي مجرد حلقة في سلسلة التصوف الإسلامي، بل هو اختراق وجودي لمفهوم الزمن نفسه، حيث تتداخل الحياة بالموت، والحقيقة بالأسطورة، لتصنع كينونة لا تنتمي إلى ماض أو حاضر، بل إلى أبدية السؤال الروحي. فشمس، الذي بدأ رحلته كفقير صوفي في شوارع تبريز، تحول عبر غيابه إلى شمس لا تغيب، تشرق في كل عصر كتحد لليقينيات المتحجرة، وكدعوة إلى “التمرد المقدس” على كل ما يعلن اكتمال الحقيقة. هذه الخاتمة ليست إغلاقًا للمسارات التي فتحتها الدراسة، بل إعلانًا عن استحالة اختزال شمس في أي نص أو تأويل، فهو — كالنار التي أشعلها في روح الرومي — لا تطفئها الكلمات، بل تزيدها اشتعالًا.

من خلال تفكيك طبقات شخصيته، تبين أن شمسًا لم يكن مجرد معلم للرومي، بل كان محرضًا على تفجير الذات من الداخل. ففلسفته، التي عبر عنها في “المقالات”، لم تكن نظرية عقلانية تبنى خطوة خطوة، بل زلزالًا يدمر ليعيد البناء من العدم. هذا النمط من التفكير — الذي يرفض الانضواء تحت أي مذهب أو مدرسة — جعله رمزًا للتصوف كـ”فعل حر” لا كـ”ميراث مقدس”. حتى غيابه الجسدي، الذي حوله إلى أسطورة، لم يكن نهاية، بل كان استمرارًا للحضور عبر الانزياح الرمزي: فكل غياب في عالم شمس هو بوابة لوجود أعمق.

لكن الأهم من تحليل سيرته هو الكشف عن الآليات التي تصنع بها الثقافة رموزها الخالدة. فشمس التاريخ — القليل الوثائق — لم يعد قادرًا على منافسة شمس المخيال الجمعي، الذي حوله إلى أيقونة للحرية الروحية. هذا التحويل لم يكن بريئًا: فكما حولت المولوية غيابه إلى أسطورة تدعم شرعيتها، حوله الخطاب الحديث إلى رمز للتسامح الديني، متجاهلًا ثورته على التقاليد ذاتها. هنا، يصبح شمس مرآة تعكس تناقضات كل عصر يقرؤه: فكل تأويل جديد له هو في الحقيقة اكتشاف لذات المؤول أكثر منه كشفًا عن “الحقيقة التاريخية”.

★★★ في النهاية، يظل درس شمس التبريزي الأكبر هو أن الحقيقة لا تختزل في شخص أو نص، بل في القدرة على العيش في حالة سؤال دائم. فشمس، الذي كسر قيود اللغة والعقل والمجتمع، يدعونا إلى أن نكون “أشلاء متناثرة” — كما وصف نفسه — لا تلتئم إلا في فضاء اللامعنى. إنه يختبرنا: هل نجرؤ على أن نختفي كي نوجد؟ هل نفضل أن نحرق بالأسئلة أم نجمد أنفسنا بالإجابات؟ شمس الذي لا ينتهي ليس ماضيًا نستعيده، بل مستقبل نصنعه كلما اجترحنا جرأة التفكيك والبدء من العدم.

والى مقالة جديدة من كتابى دعوة للفكر قريبا ان شاء الله

الكاتب والروائى خالد حسين