إشكاليَّة المعنى الكلّي في العصر الوسيط

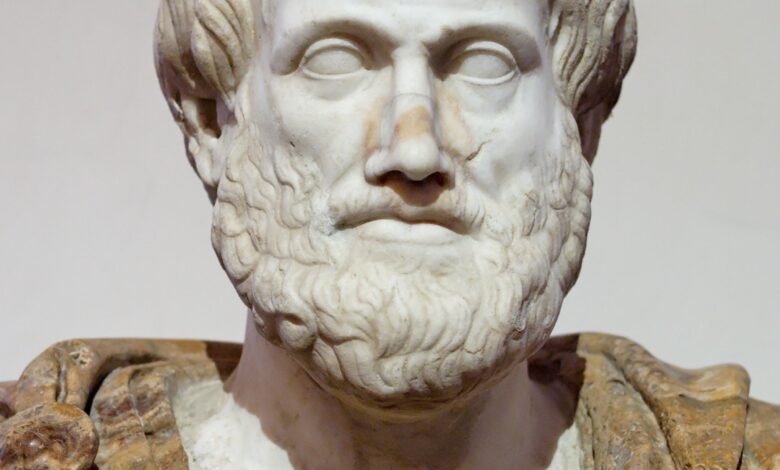

إسميَّة أوكام بين مثاليَّة أفلاطون وواقعيَّة أرسطو

إشكاليَّة المعنى الكلّي في العصر الوسيط

إسميَّة أوكام بين مثاليَّة أفلاطون وواقعيَّة أرسطو

د. حمادة أحمد علي

*أستاذ الفلسفة في جامعة جنوب الوادي- مصر

ملخَّص إجمالي:

فشل فرفريوس، من بعد أرسطو، في تقديم المعاني الكلّيَّة، وصياغة عملها الميتافيزيقيِّ والمنطقيّ، كما فشل في معالجة أخطاء الميتافيزيقا الأرسطيَّة، وكانت تعاليمه تطويرًا للأفلاطونيَّة، وأفكاره مدعاة لأن يتحوَّل مفهوم المعنى الكلّيِّ من نظريَّة إلى إشكاليَّة يمكن صياغتها كما وردت فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديَّين.

ويمكن مناقشة إشكاليَّة المعنى الكلّيِّ عند أوكام على محاور أربعة:

المحور الأوَّل: ماهيَّة المعنى الكلّيِّ.

المحور الثاني: صياغة مفهوم المعنى الكلّيِّ بالاتِّجاه الإسميِّ أو المعنويِّ.

المحور الثالث: مناقشة مفهوم المعنى الكلّيِّ عند وليام الأوكامي بما هو محورٌ أبستمولوجيٌّ – معرفيٌّ – ينقسم إلى قسمين: الأول يتضمَّن أنواع العلم، والثاني يتضمَّن أنواع المعرفة وعلاقتها بالمعنى الكلّيِّ.

المحور الرَّابع: الجانب اللَّاهوتيّْ.

كلمات مفتاحيَّة: ميتافيزيقا، أوكام، المعنى الكلّيّ، القصد الأول، القصد الثاني.

Abstract

After Aristotle, Porphyry failed to present the universals, and to formulate their metaphysical and logical work. He also failed to address the mistakes of Aristotle’s metaphysics, and his teachings were a development of Platonism. It is possible to discuss the problem of the total meaning according to Ockham on four axes: the first axis, which is the nature of the total meaning, the second axis in which Ockham presents the concept of the total meaning is the formulation of this concept in the sublime or moral direction, and the third axis in which we discuss the concept of the total meaning in William of Ockham is the axis of Epistemology – Cognitive – It is divided into two parts. The first section includes the types of knowledge, and the second section also divides the types of knowledge and their relationship to the overall meaning. The fourth axis is in the concept of the total meaning for Ockham, which is the theological aspect.

Keywords: metaphysics, William of Ockham, first intention, second intention, universals.

تمهيد:

من نافل القول أنَّ معالجة السابقين على العصر الوسيط للمعنى الكلّيِّ – خصوصًا أفلاطون وأرسطو – أحدثت ردود فعل متباينة في ذلك العصر، وذلك لأنَّ تلك المعالجات لم تكن جامعة مانعة، فقد تركت وراءها أوجهًا من القصور مثلما تركت أوجهًا إيجابيَّة حرَّكت المفكِّرين سلبًا أو إيجابًا. ونحن بطبيعة الحال، لن نستطيع أن نتعرَّض لكلِّ ردود الأفعال التي حدثت لأنَّ محور هذه الدراسة ينصبُّ على التأثير الذي أحدثه مفهوم المعنى الكلّيِّ عند كلٍّ من أفلاطون وأرسطو و وليام الأوكامي على وجه التحديد.

غير أنَّ هذا لا يمنعنا من أن نبدأ هذا الفصل بالإشارة الموجزة إلى أهمِّ ردود الأفعال التي جاءت عند السابقين على الأوكامي في العصر الوسيط، وذلك حتى يتمكَّن القارئ من الوقوف على أهمِّ التطوُّرات التي لحقت بمفهوم المعنى الكلّيِّ على مدار التسلسل الزمنيِّ وصولًا إلى “أوكام”، وحتى نتعرَّف أيضًا على مدى المكانة والأصالة التي يتمتَّع بها بين أقرانه فى ذلك العصر.

لقد فشل فرفريوس من بعد أرسطو في تقديم المعاني الكلّيَّة، وصياغة عملها الميتافيزيقيِّ والمنطقيَّ، كما فشل في معالجة أخطاء ميتافيزيقا أرسطو، وكانت تعاليمه تطويرًا للأفلاطونيَّة، وأفكاره مدعاة لأن يصبح مفهوم المعنى الكلّيِّ من موضوع إلى مشكلة يمكن صياغتها كما وردت فى القرنين التاسع والعاشر كالتالي: هل أسماء الأنواع مثل إنسان وحصان مجرَّد ألفاظ لا وجود لها بالفعل، أم أنَّها تعبِّر عن أنواع موجودة فعلًا؟ وإذا كان لها وجود فعليٌّ، فهل هذه الأنواع موجودة في أفرادها (هذا الإنسان وهذا الحصان) أم أنَّ لها وجودًا منفصلًا قائمًا بذاته – وقد يرجع الباحث هذه الإشكالية على النصِّ الذي صاغه فرفريوس في كتابه “إيساغوجي” الذي يقول فيه: “لن أبحث عمَّا إذا كان للأجناس والأنواع وجود في الأعيان أم أنَّ وجودها مجرَّد تصوُّرات في الأذهان؟ وإن كانت موجودة فى الأعيان أهي هيولانيَّة أم غير هيولانيَّة؟ وأخيرًا أهي مفارقة أم لا وجود لها إلَّا في المحسوسات ومنها تتركَّب، وهذه مسألة صعبة تحتاج إلى شرح آخر أكثر تفصيلًا”.([1])

نستنتج من هذا النصِّ أنَّ المسائل التي طرحها فرفريوس تركِّز فقط على الصفات العرضيَّة، وهي:

المسألة الأولى: تؤكِّد على عدم وجود الصفات، الأمر الذي يعني عدم وجود تصوُّرات مؤكَّدة لأيِّ صفات في أذهاننا، وهذا يفسِّر إشارة فرفريوس للتصوُّرات الظاهرة فقط، وهذا التلميح من وجهة النظر المؤكِّدة للكليَّات يسمَّى بالتصوُّريَّة.

المسألة الثانية: أنَّه سوف لا يحدِّد نوع الروابط بين الكلّيَّات، هل هي هيولانيَّة أو غير هيولانيَّة. وهو الأمر الذي كان واضحًا عند أرسطو وهي أنَّ الصفة لا يمكن أن تكون جوهرًا أول، ولا يمكن أن تكون هيولانيَّة، إذا ما كنَّا نعني بكلمة هيولانيَّة جوهرًا أول، ولكن يمكن أن نعطي تأويلًا لتعبير فرفريوس هو أنَّه قصد بكلمة هيولاني أيَّ شيء(مثل جسم الإنسان)، حيث يكون في زمان ومكان.

المسألة الثالثة: هي تساؤل فرفريوس عمَّا إذا كانت الصفات منفصلة عن الأشياء التي تصفها أم توجد فيها، فقد اعتقد أنَّ الأشياء كي يكون لها صفات، فلابدَّ من أن نشير إلى بعض أنواع العلاقات بين الأشياء والصفات. لذلك تعتبر التساؤلات التي أثارها جماليَّة أكثر من كونها وجوديَّة، والفارق بين أفلاطون وأرسطو كان واضحًا في الردِّ على هذا السؤال الجماليِّ، فبينما كان أفلاطون يتمسَّك بأنَّ الصفات لا تترك للمشاعر، كان أرسطو يعتقد أنَّ الصفات يمكن إدراكها بالمشاعر.([2])

بعد مائتي عام من فرفريوس، ترجم بؤثيوس مقدِّمته لأرسطو من اليونانيَّة إلى اللَّاتينيَّة، وأصبحت تعليقاته على مشكلته المصدر الرئيسي لتابعيه من فلاسفة العصر الوسيط)[3](. وإذ يطرح فرفريوس في المقدِّمة الأسئلة، فإن بؤثيوس يشرحها فيشير إلى الحلِّ الذي وجده لدى أرسطو، ولكن من دون أن يوافقه في ما ذهبا إليه، وهذه الحلول كما يظهر للعيان من نقد المثل الأفلاطونية. فالجنس يكون وجوده في عدد من الأفراد في آن معًا، والوحدة العدديَّة لموجود في ذاته تتنافى وتشتّت الجنس في الأنواع أو تشتت الأنواع في الأفراد.([4])

وقد دحض بؤثيوس أيَّ إسميَّة للمعنى الكلّيِّ، فإذا ما كان هناك أجناس وأنواع متعدِّدة، فلن يكون هناك جنس أخير، ولكن سيكون هناك أجناس أخرى تبنى عليها، وهو ما يمثِّل التعدُّديَّة بالمعنى المفرد للكلمة، وأن أجناس العديد من الحيوانات قد تختفي لأنَّ لديها شيئًا متشابهًا وغير متماثلين، وكذلك الجنس يجمع أشياء كثيرة ويماثل ذاته ولكنه ليس واحدًا، ولابدَّ من أن نبحث عن جنس آخر مشابه لهذا الجنس، وعندما نجده للسبب الذي ذكر سالفًا، يعتبر جنسًا ثالثًا خارجًا، وتكون العمليَّة بلا نهاية.([5])

في القرن الرابع الميلاديِّ، انعكست هذه الحلول على القدّيس أوغسطين والقدّيس سكوت أوريجينا، وهما المفكِّران العظيمان فى هذه الفترة، ولا يُعدَّان واقعيَّين متطرِّفين بالنسبة إلى معاصريهم، حيث رأيا أنَّ نوع وجود الأجناس والأنواع للأشياء الفرديَّة هو نوع واقعيٌّ وواحد في الفكر، فالكليَّات توجد أوَّلًا والجزئيَّات تشتقُّ منها.)[6](

وقد زاد على ذلك سكوت أوريجينا إذ قال” إنَّ تقسيم أرسطو للمقولات هو تقسيم للوجود وليس تقسيم للحمل على الوجود”. فالماهيَّة المتمثِّلة في المقولات العشر إنما هي الوجود الحقيقيُّ، وينقسم تبعًا لها كل الوجود وقال: إنَّ العالم يسير من الكلّيِّ المتقوِّم بالجزيء، ثم ينتقل من جديد على الجزئيِّ على الكلّيِّ المتقوِّم. فالخلق هو استخلاص أو استنباط من الكلى المتقوم إلى جزئيات. بينما عودة الخلق على الطبيعة غير المخلوقة وغير الخالقة يطابق الماهيَّة، والوجود الحقيقيُّ هو وجود الماهيَّة.)[7](

ثمَّ يأتي بعد ذلك رد فعل رسلينوسRoscelinus (1050-1122) الذي يعتبره الباحث إرهاصة للمذهب الأسمى الأوكاميِّ، فقد أعلن أنَّ الكليَّات ليس لها وجود خارج عقولنا وبعيدة عن كونها موجودة لذاتها، كما أكَّد المثاليون أنَّ الكليَّات لا توجد حتى في الأشياء الجزئيَّة وإن كان هذا لوجودهم الحقيقيِّ وجوهريَّته الفرديَّة الماديَّة، ورغمًا عن هذا فإنَّ الجواهر الفرديَّة تؤثِّرعلى العقل كعناصر متشابهة، وهذا التشابه يظهر فى الصفات المشتركة التى يتقاسمونها، وبهذه الطريقة نقبل على تصنيف الموضوعات ونقسِّمها إلى أنواع لتستخدم الجنس والأسماء العامَّة مثل”احمرار” و”الإنسانيَّة”، ولكن الاسم مجرَّد كلمة، والكلمة مجرَّد أصوات مسموعة تلخّص وترمز إلى الصفات والمظاهر المتماثلة للجواهر. باختصار، يمكن أن نقول بلغة أساتذة الجامعات في العصور الوسطى والمدرّسين إنَّ الكليَّات لا توجد كسابقة للأشياء ولا في الأشياء، أو كجزء من الأشياء والفرديَّة، وإنَّما توجد فقط كمشتقٍّ منها أو لاحقة للأشياء الفرديَّة.

إلى حدٍّ ما، يبدو أنَّ روسلينوس كان مؤمنًا بأنَّ العقل يستطيع أن يجرِّد ويتأمَّل بصورة عامَّة، وعلى نحو صرف الصفات المشتركة للجزئيَّات من دون أن يكون في حاجة لتصوير الصفة المشتركة – التي نحن بصددها – فعلى سبيل المثال، نستطيع أن ندرك معنى الاحمرار من دون رؤية أحمر، وأن نفكِّر في الفكرة العامَّة “للجنس البشريِّ” من دون استحضار لأسماء الصور الغامضة والمركَّبة أمام أعيننا، كما توجد في عقولنا، رغم أنَّها توجد خارجها، سواء في ذاتها أم في الموضوعات الفرديَّة.)[8](

روسلينوس لم يقنع بتطبيق مذهبه على المشاكل النحويَّة المنطقيَّة، بل طبَّقه على اللَّاهوت . فكانت النتيجة أن أصبح يقول بأنَّ الله ثلاثة، وليس واحدًا، فكما أنَّ الإنسانيَّة لا وجود لها، وكما أنَّ أفراد الإنسانيَّة وحدهم ذوو الوجود الحقيقيِّ، كذلك يكون الحال بالنسبة إلى الله، فليس هناك وحدة لجوهر واحد في الله، بل إنَّ كل أقنوم جوهر مستقلّ، وتبعًا لهذا، لا توجد إذن ثلاثة أقانيم من طبيعة واحدة، بل توجد ثلاثة طبائع أو ثلاثة جواهر، وكلُّ جوهر متقوِّم بذاته مستقلٌّ عن الآخر، فليس من الممكن إذن القول أنَّ الأب هو الابن ما دام كلٌّ منهما مستقلًّا عن الآخر ومتقوِّمًا بذاته. موضع التجديد فى أقوال روسلينوس هو جعله الأقنوم جوهرًا، بعدما كانت الكنيسة الغربيَّة تفرِّق بين الجوهر والأقنوم، ونراه يقول: إنَّ الأقنوم ليس له غير معنى واحد، وهو أنَّه جوهر. وعلى ذلك، فالأقانيم الثلاثة جواهر ثلاثة، ومن هذا التجديد في لغة الدين على الأقل، قامت الثورة وعدَّه من أصحاب البدع.([9])

هذا التجديد الروسلينيُّ كان له مردوده عند القدّيس أنسلم حين قال”الذين غاص فكرهم في بحر الصور الجسميَّة حتى بات لا يستطيع منه فكاكًا، فإذا كان لا يسعهم أن يفهموا كيف أن عدَّة أشخاص يؤلّفون في النوع إنسانًا واحدًا، فكيف لهم أن يفهموا أن تؤلِّف عدَّة أقانيم إلهًا واحدًا؟ وإذا كان من المتعذِّر عليهم تمييز الحصان من لونه، فأنَّى لهم أن يميّزوا الله من إضافاته المتعدِّدة؟ وإذا كان يعصى عليهم أن يميّزوا الإنسان الفرد من الشخص، فكيف لهم أن يفهموا أنَّ الإنسان الذي اضطلع المسيح بدوره ليس شخصًا؟([10])

وهذا التجديد الروسلينيُّ إن كان مبدأ هدَّامًا للَّاهوت كما يرى “أنسلم”، فما هو إلَّا تطبيق على مبدأ أرسطو الخاصِّ بأنَّ الحقيقة الكاملة تتمثَّل في الجزئيَّات، وأنَّ الكليَّات ليست إلَّا ألفاظًا وكلمات. فلا يمكن أن نتصوَّر إنسانيَّة من دون أن نعنى إنسانًا محدَّدًا، ولا بياضًا من دون أن نعني شيئًا أبيض، وقد لخَّص الرأي على اللَّاهوت في أنَّ الجزئيَّات موجودة في أنواع المخلوقات، كما أنَّ الأقانيم موجودة في الله.

وإذا كان أنسلم قد نقد روسلينوس فهو ينتقده من وجهة نظر أفلاطونيَّة، لأنَّه تربى على تعاليم الأفلاطونيَّة المحدثة والقدّيس أوغسطين، لذا يؤكِّد أنَّ مفاهيمنا العامَّة نابعة من الطبيعة والماهيَّات الكلّيَّة الحقيقيَّة، والصفات الكلّيَّة الحقيقيَّة، والصفات الموجودة خارج عقولنا، ويلوم مرَّة أخرى روسلينوس على فشله في إدراك المتشابهات بين الجواهر المستقلَّة، وأدَّى إدراكه هذا إلى ظهور أفكار كلّيَّة في العقل، ترجع بدورها إلى مشاركة هذه الجواهر في الماهيَّات الكلّيَّة مثل (الإنسانيَّة، والتثليث والحمرة)، ووجود هذه الصفات يمثِّل التشابه بينهم ويجعلهم أمثلة للفئة والجنس نفسه. فالأشياء الفرديَّة المختلفة يمكن أن تتشابه، ولا يمكن أن يكونوا كذلك إلَّا إذا كان لديهم طبيعة مشتركة (مماثلة) في الغالب.([11])

ثمَّة الكثير من الجدل أثاره أنسلم عن ارتباط المعاني الكلّيَّة بطبيعة الله وعقيدة التجسُّد، الأمر الذي حصل وليام شامبكسWilliam of Champeaux يدرك الأهميَّة اللَّاهوتيَّة لقضيَّة الكلّيَّات، ويؤكِّد في هجومه على روسلينوس أنَّ الكلّيَّ وحده هو الذي له وجود حقيقيٌّ، والذي يوجد بشكل كامل وشامل في كلِّ مثل جزئيٍّ له.

وتعدُّ الفرديَّة في هذه الأمثلة مجرَّد اختلافات غير جوهريَّة بالنسبة إلى الجوهر العامّ، فالاختلافات بيني وبينك ما هو إلَّا اختلاف سطحيّ. ومن دون هذه الاختلافات السطحيَّة نكون جميعًا متساوين. وقد ثبت أنَّ هذا المذهب هرطقة مثل مذهب روسلينوس، وأحيى تطبيقاته”سابلينا”Anicient sabellian بأنَّ الأشخاص الثلاثة الممثّلين للثالوث هم ثلاثة مظاهر أو تحويرات جوهريَّة للطبيعة الوحدويَّة الجوهريَّة للربّ.([12])

على عكس وليام شامبكس، عاد أبيلارد Abelard ليؤكِّد الطبيعة الفرديَّة المحسوسة للجوهر، وينكر أنَّ الأشياء الجزئيَّة يمكن أن تحوّل إلى مجرَّد أمثلة لأنماط وصور كليَّة، وهي تدين بشكل كامل بالصحة إلى تحويلها. وعلى النقيض، فإنَّ زيادة على صفاتها النوعيَّة كأنواع الأشياء، فإنَّها كما ذكر فرديَّة صادقة تجعل كلَّ شيء جزئيٍّ جوهرًا في موضعه مختلفًا عن كلِّ الأمثلة الأخرى من الفئة الكلّيَّة نفسها.

وهذا الرأي لأبيلارد كما يرى الدكتور/ عبد الرحمن بدوي([13]) وفَّق فيه بين الواقعيَّين والَّلفظيين فى مسألة الكليَّات، أو على حدِّ تعبيره، بين أرسطو وأفلاطون. يقول أبيلارد إنَّ الكليَّات تطلق على أفراد كثيرين، فلا يمكن إذًا أن تكون كلمات أو أشياء لأنَّ الشيء لا يطلق على الشيء وإلَّا لأمكن أن يوجد الشيء الواحد في أماكن كثيرة ومتعدِّدة، فيكون سقراط في أثينا وروما في آن واحد. وهذه الحجَّة الكبرى التي يسوقها ضد الإسميين أو الَّلفظيين، وتتلخَّص في العبارة المشهورة، ومعنى هذا أنَّه *(Res de non (praedicatorلا يمكن أن تكون الكليَّات أصواتًا كما قال روسيلنوس، وإنما تكون للَّفظ صفته الكليَّة حينما يكون موجودًا في داخل قضيَّة.

ويتفق “فولر”Fuller([14] )مع ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن بدوي في أن ما أشار إليه أبيلارد في مسألة الكليَّات وفق فيه بين الواقعيَّة الأصوليَّة، حيث أنَّ الكليَّات لا تكون مجرَّد جواهر في ذاتها، وبين المذهب الروسلينيِّ الأسمى، حيث أنَّ الكليَّات ليست مجرَّد أسماء ترمز إلى تشابه الأشياء الفرديَّة، فعندما نحمل اسمًا جزئيًّا لعدد من الأشياء الفرديَّة، فإنَّنا نعطي هذه الكلمة الجزئيَّة دلالة نوعيَّة، ونشير إلى مفهوم الفئة أو الجنس لنؤكِّد الأشياء التي نحن بصددها والمنتمية إليه بالفعل.

بعد القدّيس أبيلارد، جاء الفقيه الدومنيكي توما الأكويني فرأى أنَّ معيار الفصل بين الأشياء هو الهيولى لأنَّ من المعلوم أنَّ الصورة بحدِّ ذاتها، نوعيَّة، وأنَّ نوعًا واحدًا من الموجودات تكون له صورة متماثلة نوعيًّا يشارك فيها جميع أفراد النوع: فما يفرِّق الأفراد بعضهم عن بعض هي الهيولى التى تتَّحد بها الصورة، وكيفما نفهم تكون مبدأ للتفرُّد، فلابدَّ لنا من إجراء الفرديَّة، فالإنسان من حيث هو نوع، يحتوى سلفًا على الهيولى لأنَّه مركَّب من نفس وجسد، من دون أن يحكم بحكم ذلك فرد، فالفرد إنَّما يأتي من الهيولى المخصوصة material sigrata أي الهيولى المنظور إليها في أبعاد متحدِّدة، فهي التي تفرد الصورة، وتنتج التنوُّع العددي في نوع واحد.([15])

وبعد هذا التيار الدومينيكي عند القدّيس توما آلت الريادة إلى التيار الفرنسيسكانيِّ عند القدّيس بونافنتورا، ودنس سكوت، ولم يكن الأول باعه طويلًا، ونحن لا نريد أن نخوض في الحديث عن موقف هذين الرجلين فى هذا الموضع، لأنَّهما ينتميان إلى المذهب الفرنسيسكانيِّ الذي كان منتميًا إليه أوكام نفسه، الأمر الذي يعني أنَّنا سنوضح آراءهما في سياق إيضاحنا لموقفه منها، فماذا الآن عن موقفه، وما هو التأثير الذي أحدثه فهم السابقين للمعنى الكلّيِّ – خصوصًا أفلاطون وأرسطو – على موقفه.

شخصيَّة أوكام:

بدايةً، يمكن القول أنَّ تباين الحلول لإشكاليَّة المعنى الكلّيِّ في العصر الوسيط أخرج من وسطه، وكما رأينا فهذا المذهب يعدُّ خلاصة لكلِّ هذا التباين، وبداية لفتح إشكاليَّات جديدة سوف تظهر في العصر الحديث وتحقّق ازدهارها في الفلسفات النسقيَّة عند لوك وباركلي على سبيل المثال. هذا المذهب هو مذهب وليام الأوكامي، ومضمونه يتلخَّص في أربعة محاور رئيسيَّة: الأول يتعامل مع ماهيَّة المعنى الكلّيِّ، والثاني يتناول فيه إسميَّة المعنى الكلّيِّ، والثالث يشرح أبستمولوجيا المعنى الكلّيِّ، أمَّا الأخير فيتعامل مع لاهوت المعنى الكلّيّ.

ولكن، قبل الدخول في تفاصيل هذه المحاور الأربعة، نجد لزامًا علينا أن نتعرَّف أولًا على جزء من سيرة أوكام الذاتيَّة خصوصًا أنَّه يعدُّ من الرجال الذين لم يحظوا بالاهتمام الكافي من جانب الباحثين في وطننا العربيّ. فمن هو إذن؟

ولد وليام أوف أوكام في قرية صغيرة تابعة لمقاطعة Surrey بإنكلترا يطلق عليها “أوكام”، وقد التصق اسمه بها إلى حدِّ أنَّه اشتهر باسم”وليام الأوكامي”([16])

تضاربت الآراء حول تاريخ ميلاده، فهناك من يذكر أنَّه ولد عام 1285 وذلك على غرار هاملان([17]) وبوهنير([18]). ويذكر يوسف كرم أنَّ فترة حياته كانت بين 1349:1295([19]). ويذكر أيضًا جونو وبوجوان([20]) أنَّه ولد عام 1290. إلَّا أنَّ التاريخ الأرجح كما يرى الباحث هو مابين(1285 – 1290). ويأتي ذلك التحديد على أساس أنَّ أوكام بدأ دراسته للَّاهوت بداية من عام 1315. ولو قلنا إنَّ تاريخ ميلاده يتخطَّى هذه الفترة فسيكون من غير المعقول أن يدرس هذا النوع من الدراسات وهو في هذا السنِّ الصغيرة.

يمكن تقسيم حياتة أوكام إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: يمكن أن نسميها مرحلة أكسفورد، حيث تعلم في جامعتها، وقيل إنه تعلَّم على يد دنس سكوت، والحقيقة أنَّ سكوت مات وقت دخوله الجامعة. وعلم أنه كان خصمًا للأسكوتية([21]) وتعلَّم اللَّاهوت والمنطق الأرسطو طاليسيِّ تقريبًا عام 1324:1317 في أكسفورد ولندن، وفي هذه الفترة القصيرة غيَّر من النظام اللَّاهوتي السائد ووضعه في نظام فلسفيٍّ لدرجة أنَّه علَّق على الأحكام لبيتر اللمبارديِّ ابتداء من عام 1317 إلى عام 1319، وحاضر في الإنجيل عام 1317([22]). وقد حصل على البكالوريوس ولم يحصل على درجة الماجستير، لأنَّ الراهب في أكسفورد كي ينال هذه الدرجة كان يضطرّ إلى الحصول على محاضرات لاهوتيَّة لمدَّة خمس سنوات، بعدها يعطى محاضرات أوليَّة عن الإنجيل لمدَّة عامين، وبعدها يبدأ دراسة كتاب”الأحكام”لبيتر اللمباردي لمدة عامين آخرين، يحصل بعدها على درجة البكالوريوسBaccaloreus fromatus، ويسمح له بعد ذلك بتعلُّم الوعظ لمدة أربع سنوات، بعد هذه الفترة يتسلَّم رخصة ويسمَّى “مبتدئ”، ثم يصبح بعد ذلك حاصلًا على درجة الماجستير. ومعروف أنَّ أوكام لم يتدرج في هذا السلك التعليمي حتى النهاية. علاوة على ذلك لم يظهر اسمه في أيِّ قائمة من القوائم التي تضمُّ الحاصلين على الماجستير في أكسفورد، وإن يكن قد وضع في قائمة المبتدئين المحترمين

Renerabilis, incretorأو inceptor، وهو مصطلح فنيٌّ استخدم للدلالة على الشخص الذي أعدَّ المتطلِّبات النهائيَّة للحصول على درجة الماجستير.([23])

المرحلة الثانية: هي التي اتُّهم فيها أوكام بالهرطقة من قبل رئيس رهبنته”جون لتريل” John Luteren عام 1323، وانقطع عن عمله الأكاديميِّ، واستدعي للمحاكمة فى مدينة أفينون Aviengon ([24])على مدى أربع سنوات نشط خلالها فلسفيًّا، وتورَّط في نزاع مع رئيس رهبنته والبابا يوحنا الثاني والعشرين، وانحاز إلى جانب الأول وتأكد من أنه حكمًا سيصدر عليه.([25])

المرحلة الثالثة: فرَّ إلى ميونخ بصحبة ميشيل أوف سيسنا Miecheal of Cesena رئيس الطائفة الفرنسيسكانيَّة وعاش فى بلاط الملك لويس البافاريLouis of Bavaria ، وكتب أثناء هذه الفترة رسائل حول سلطة الكنيسة مناقشًا مسألة التمثيل السياسي فيها، واستمرَّ نزاعه مع البابا يوحنا الثاني والعشرين إلى أن توفي البابا فى 4 ديسمبر 1334، ولم تمض خمس سنوات حتى توفي هو عام 1349 متأثِّرًا بالطاعون black death، وكانت آخر كلماته “أنا أقسم أنَّني سأنتظر وأطيع أوامر الكنيسة وأمر سيّدنا البابا متطلِّعًا لانعكاس العدل والعقوبات، وهذا سيجعلني مؤمنًا بالبابا في المستقبل، ولن أشايع الملحدين والإلحاد وعصيان لويس البافاري وميشيل أوف سيسنا ضدَّ الكنيسة”.([26])

مؤلَّفاته:

كتب أوكام العديد من المؤلَّفات، وضع الأب يوهنير قائمة لها في مقدِّمته لمقولة التتابع التي تنسب إليه، وترجمت باللغة الألمانيَّة في كتابه “وليام أوف أوكام” دراسة لفلسفته ولاهوته Aufsäze zu seiner.Wilhelm Ockham

Franziskanshe studien. Philosopie und Theologie. هذه القائمة لا تتناول الأعمال السياسيَّة لأنها عبارة عن مقولات صغيرة ومفقودة، وقد قسِّمت إلى التعليقات والشروح على أعمال أرسطو، المجموعة المنطقيَّة والتعليقات على الأحكام، الأعمال اللَّاهوتيَّة، أعمال فلسفة الطبيعة والأبحاث.

أوَّلًا: التعليقات والشروح، وهي كتابان: الأول: تعليق على كتاب فرفريوس وكتاب السماع الطبيعيِّ وكتاب الأخلاق Expositio in librum porphrii, in librum Praedicamentorom, in dous libros Perihermenios, in dous libros Elen Chorm. ([27]). والثاني: شرح على ثماني كتب طبيعيَّة Expositio Super acte Pnysicorum.

ثانيًا: المجموعة المنطقيَّة، وهي كتابان: الأول: مجمل المنطق Summa bgicae

Or Summae Totiulogica ويقسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول عن الكليَّات والمحمولات ونظريَّة الافتراض، والجزء الثاني في القضايا، والجزء الثالث يقسم إلى أربعة أقسام، الأول في القياس المنطقيِّ، والثاني في نظرية البرهان، والثالث في الإلزام المنطقيِّ، والرابع في المغالطات المنطقية([28]). الثاني: هو المنطق الصوري(المجرَّد) Compendium logicae.

ثالثًا: الأعمال اللَّاهوتيَّة وهي خمسة أعمال:

العمل الأول: تعليقات على كتاب الأحكام وينقسم إلى جزئين: الجزء الأول، قانون أو “نظام أوكام” ، ويضمُّ التعليقات الأولى في كتاب الأحكام ordinoto ockham or commentarium in librum

Sententaru. والجزء الثاني: “تقرير أوكام” أو التساؤلات الثانية والثالثة والرابعة في كتاب الأحكام Ockham or Questions,in 2m,3m,4m, libros. Reportatio

Senteniarum.

العمل الثاني: هو المنافذ السبعةQoudlibet stem 7 .

العمل الثالث: هو مائة لسانCeltiloqium theologicum.

العمل الرابع: هو مقولة في المبادئ اللَّاهوئيةTractatus de principles Theologicar.

العمل الخامس: هو مقولة التتابع

Le tractatus de successive.

رابعًا: أعمال الفلسفة الطبيعيَّة وتشتمل على كتابين، الأول وهو مختصر كتاب الطبيعة أو (الفلسفة الطبيعيَّة) Summulae in libros Phyiscorum Philo Sophia

naturalis، والثاني هو تساؤلات في كتاب الطبيعة Queastione in libros Phsicorum. ([29])

خامسًا: الأبحاث. وهي ثلاثة أبحاث، الأول: مقولة جسد المسيح Corpore

Chirst وتتضمَّن مقولة المذبحة الكبرى Tractatus de Sacramento، والثاني: وهو مقولة القضاء والقدر ومعرفة الله للمستقبل Tractatus de Praedestinatione oie et de futuris contingentibus. والثالث: هو تساؤلات مختلفة في العلاقة والإيجاب والسلب de. Quaestions dirersae derelation

Puncto, de negation.

ماهيَّة المعنى الكلّيّ:

والآن نحن في موقف يسمح لنا بالحديث عن المحاور الأربعة التي تتضمَّن مذهب أوكام في المعنى الكلّيّ. وعن ذلك نقول: إنَّ المحور الأول، وهو ماهيَّة المعنى الكلّيِّ، ينحصر في ثلاثة أطر: الإطار الأول يحدَّد فيه الأوكاميُّ كيف أنَّ المعنى الكلّيَّ محمول على كثيرين، والإطار الثاني يوضح كيف أنَّ المعنى الكلّيَّ ليس جوهرًا، والإطار الثالث يبيِّن كيف أنَّ المعنى الكلّيَّ مقصد في النفس.

لقد حدَّد وليام المعنى الكلّيَّ في الإطار الأول بأنَّه “ما يحمل على كثيرين بخلاف المفرد الذي يكون محمولًا لواحد فقط. وكلُّ شيء هو مفرد”، الأمر الذي يعني أنَّ المعنى الكلّيَّ يكون مفردًا.([30])

في هذا التعريف، يتَّفق أوكام مع أفلاطون وأرسطو على أنَّ المعنى الكلّيَّ هو ما يحمل على كثيرين، وهذا الاتفاق يفرضه المنطق والعقل. ولكنَّ الخلاف يتبدَّى بينهم في الشقِّ الثاني من التعريف الذي يقول” إنَّ كلَّ شيء مفرد”. فبينما جعل أوكام الوجود الفعليَّ للمفرد، وجعل المعنى الكليَّ معاني دلاليَّة على الأشياء الفرديَّة، ويستند إليها في القضيَّة، نجد أنَّ أفلاطون لم يعط الأشياء الفرديَّة أيَّ وجود فعليٍّ، وجعل الوجود الحقيقيَّ للمعنى الكلّيّ الكائن في عالم مفارق لعالم المادَّة. وعلى النقيض من الإثنين نجد أرسطو متردِّدًا بشأن حقيقة الأشياء الفرديَّة، هل هي الوجود بالفعل لأنَّها وجود فعليٌّ مشاهد أم أنّ الوجود الحقيقيَّ هو المعنى الكلّيُّ الذي يكون في النفس؟ فهو جاء برأي وسط – كما رأينا- يقول بأنَّ المعنى الكليَّ ملازم للأشياء الفردية.

يجدر القول أنَّ المفرد عند أوكام يأخذ ثلاثة معانٍ: الأول يطلق عندما يكون عدديًّا لشيء واحد وليس لأشياء كثيرة. والثاني يطلق على شيء خارج النفس ويكون واحدًا وليس متعدِّدًا ولا يكون دلالة لأيِّ شيء، ولذلك يطلق عليه اسم الجزئيِّ. أمَّا الثالث فيُطلق للإشارة الخاصَّة على واحد بعينه، لذا يسمَّى معنى منفصل.(31)

هذا التقسيم يعدُّ بالنسبة إلى فرفريوس تقسيمًا خاطئًا خصوصًا في القسم الثالث لأنَّ المفرد إذا كان محمولًا لفرد واحد فقط فهذا لا يمكن فهمه باعتباره عن شيء موجود خارج النفس. فالموجود خارج النفس لا هو في وضع موضوع ولا في وضع محمول، وهو المعنى نفسه الذي تبنَّاه أوكام كما سنرى.

كما أنَّ هذا التقسيم، على حدِّ تعبير وليام، يفترض نوعين للمعنى المشترك: الأول الضمائر المبرهنة التي تأخذ معنى مشتركًا، على سبيل المثال: معنى”أبيض” فهو “هذا الأبيض”. والثاني الافتراض بالعرض كالأسماء العامة مثل سقراط وأفلاطون.

وقد قرَّر في مجمل المنطق تقسيمًا آخر غير هذا التقسيم الثلاثيِّ، وجعل المفرد يحمل معنيين:

المعنى الأول: يدلُّ على كلِّ شيء واحد وليس متعدِّدًا، وهذا المعنى يؤكِّده الذين يتشبَّثون بأنَّ المعنى الكليَّ كيفيَّة عقليَّة معيَّنة محمولة لأشياء متعدِّدة وليس لذاتها، ولكن لتلك الأشياء المتعدِّدة. فضروريٌّ أن يقولوا أنَّ كلَّ معنى كلّيٍّ هو مفرد، لأنَّ أيَّ سياق لغويٍّ لا يهمُّ مدى شائعيَّته لدى العامَّة لأنَّه مفرد في الحقيقة، وأحاديٌّ في العدد Univocal. على هذا، فإنَّ مقصد النفس يدلُّ على أشياء عديدة جوهريَّة ومفردة وأحاديَّة في العدد، لأنَّها واحدة وليست متعدِّدة حتى لو كانت تدلُّ على أشياء عديدة.

المعنى الثاني: هو أنَّ المفرد يحمل على كلِّ شيء يكون أحاديًّا وليس متعدِّدًا، ولا يكون إشارة لأشياء عديدة. وأخذ المفرد بهذه الطريقة يعني أنَّه ليس هناك معنى كلّيٌّ يكون مفردًا، لأنَّ كلَّ معنى كلّيٍّ يميل لأن يكون رمزًا لأشياء عديدة ومحمولًا لأشياء عديدة.

لقد ذكرنا تعريفات المفرد عند أوكام لأنَّه ذكر في التعريف السابق أنَّ المعنى ما يطلق على كثيرين، وفي الوقت نفسه هو مفرد، الأمر الذي سبَّب نوعًا من إغلاق الفهم لإدراك ماهيَّة المعنى الكلّيِّ عنده تلك التي حاول أن يستجليها في مجمل المنطق قائلًا:”إنَّ المعنى الكلّيَّ مفرد، والمفرد في العقل. وذلك لثلاثة أسباب:

الأول، هو أنَّ المفرد كيفيَّة في العقل وليس كيفيَّات متعدِّدة .

الثاني، هو أنَّ أيَّ شيء مهما كان خارج النفس معنى كليٌّ، وبالمثل فإنَّ المعنى الكلّيَّ لا يكون مفردًا في العقل.

الثالث، هو أنَّ المعنى الكلّيَّ علاقة إراديَّة أو طبيعيَّة مشتركة لكثيرين وليست لواحد فقط.

مع ذلك، فإنَّ أوكام جعل المعنى الكليَّ واحدًا في العدد. لذلك فهو يقول إنَّه ليس هناك معنى كلّيٌّ حين يكون هناك إساءة لاستخدام الكلمة. فحين يقال إنَّ لفظ”إنسانيَّة” معنى كليٌّ لأنَّه يطلق على كثيرين، فهذا يُعدُّ سخافة لأنَّه يجب أن يُقال إنَّ هناك معنى كليًّا وهو شيء مفرد واحد، وهذا المفرد لا يكون معنى كليًّا إلَّا بوساطة الدلالة لأنَّه إشارة لأشياء عديدة.

ويؤكد أوكام أنَّ ما ذهب إليه هو ما عبَّر عنه ابن سينا في شرحه لكتاب “ميتافيزيقا أرسطو”(87rb vicenma. Metaphysics.5.حين قال”إنَّ الصورة الواحدة أمام العقل معادلة للكثرة، وهي في هذه الحالة معنى كليٌّ، لأنَّها مقصد في العقل مقارنة بما لا يتغيَّر في أيٍّ من الأشياء التي تنتقيها”، أو،”أنَّ هذه الصورة عند مقارنتها بالفرديَّات تكون معنى كليًّا، رغم أنَّه عند مقارنتها بالنفس المفردة التي طبعتها تكون مفردة، لأنَّها صورة واحدة من بين الصور التي هي في العقل.([31])

هذا الأمر يعني أنَّ ابن سينا (الشارح الأرسطيّ) قد رأى أنَّ المعنى الكليَّ هو مقصد فرديٌّ للنفس في ذاتها، وهي جديرة بأن تكون محمولة على كثيرين. ويعني حملها على كثيرين أنَّها ليست محمولة لذاتها، ولكن للأشياء الكثيرة التي يطلق عليها معنى كليًّا، وهي إلى حدٍّ بعيد صورة واحدة موجودة فعليًّا في العقل وتسمَّى مفرد.

وكي يبرز أوكام التعريف الذي قدَّمه – المعنى الكلّيُّ يدلُّ على كثيرين – قسَّم الدلالة إلى أربعة معانٍ:

المعنى الأول، هو أنَّ الدلالة تُقال على شيء ما حينما يفترض أو يميل للافتراض كالأبيض يدل على سقراط، أو العقلي يدلُّ على الإنسان.

المعنى الثاني، هو أن تفترض الدلالة لقضايا عن المستقبل والحاضر والماضي، كالأبيض لا يدلًّ إلَّا على الأبيض، أو ما يمكن أن يكون أبيض، أو محتمل أن يكون أبيض.

المعنى الثالث، يدلُّ على المعنى الأول ودلالة ما يطابقها، أو الكلام الذي يواكب دلالتها من خلال التغيُّر الذي في الشيء الخارجيّ.

المعنى الرابع، يدلُّ على المعنى الأول عن طريق التصوُّر أو مبدأ الكلام، فإنَّنا نقول الأبيض يدلُّ على البياض، وأنَّ إشارة أبيض لا تفترض لهذا البياض.

كلُّ معنى كلّيٍّ يدلُّ على كثيرين فهو جنس أو نوع محمول لضمير يشير إلى بعض الأشياء التي لا تدلُّ على كثيرين، باستثناء ما أخذت في المعنيين الأول والثاني للدلالة، والمعاني الكليَّة المتبقيَّة تدلُّ على أشياء كثيرة في المعنيين الأول والثاني. وأيضًا بعض الأشياء في المعنيين الثالث والرابع. لأنَّ المعنى الكلّيَّ الآخر يدلُّ على شيء في حالة اليقين، وشيء ما في حالة غير مباشرة. وهذا واضح في كلمتي”عقلي” و”ضاحك”.)[32](

نلاحظ هنا أنَّ أوكام يجعل التعميم في التعريف الذي قدَّمه – المعنى يدلُّ على كثيرين – علامة للمعنى الكلّيِّ، ويفهم هذه العموميَّة كمحمولة أكثر من أنَّها وحدة ملازمة، حيث أنَّ المعنى الكلّيَّ ما يصدق على كثيرين أو ما يكون في كثيرين. ولقد دافع تلاميذ بيورليBurleigh وسكوت Scotus عن ضرورة أن يكون هناك أساس لهذه الحقيقة في العالم العقليِّ الخارجيِّ Extra – Mental world لهذه الحقيقة، فقالوا إنَّ كلمة”إنسان” تكون محمولة على سقراط وأفلاطون . ولكن أوكام يردُّ على ذلك بقوله : إنَّ ما يجعل “إنسان” محمولة على سقراط وأفلاطون هو أن يمتلك سقراط وأفلاطون الطبيعة الإنسانيَّة. وعمومًا الكلمة نفسها محمولة لأفراد كثيرين لأنَّ هؤلاء الأفراد متشابهون مع آخرين بطرق مختلفة.([33])

وإذا كان أوكام فهم أنَّ الكليَّة أو العموميَّة هما صفتان فقط لدلالات ما تعبِّر عنه اللُّغة وأفعال الفكر، على حد تعبير بول إدوار([34])، تصبح مشكلة المعاني الكليَّة على هذا الأساس غير ميتافيزيقيَّة، حيث تفسِّر الطبيعة العامَّة المجرَّدة وهي تشخِّص الوجود الفرديَّ، وليست مشكلة نفسيَّة حين تفسِّر كيف يجرَّد العقل من صور التجربة المحسوسة للطبيعة العامَّة المتخفّية في خبرة الأفراد. فليس هناك طبيعة عامة مشخَّصة أو مجرَّدة، ومشكلة التشخُّص مشكلة منطقيَّة. حيث تعرض كيف يستخدم المعنى العامُّ في القضيَّة ليشير إلى الأفراد الدالّين بذواتهم.

إذًا، المعاني الكليَّة عند أوكام هي معانٍ متصوَّرة Termini concepti، وترمز إلى الأشياء المفردة، وتستند إليها في القضايا. فالأشياء المفردة تعبِّر عن حقيقة أنَّ الشيء يوجد فهو فرديٌّ. المعنى الكلّيُّ لا يكون موجودًا إلَّا إذا كان موجودًا، ولا يوجد وجود حقيقيٌّ في عضوين في الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال، الله يخلق الإنسان من لا شيء، وهذا لا يؤثِّر في أيِّ إنسان آخر عندما يكون جوهره في الاعتبار. فالله يمكن أن يبيد الشيء المفرد من دون أن يؤثِّر ذلك على شيء مفرد آخر. لذلك، لا يوجد هنا أيُّ مشترك لكليهما كي يُباد لأنَّ لكلٍّ منهم طبيعة جوهريَّة مختلفة.([35])

على هذا الأساس، يقسم أوكام المعنى الكلّيَّ إلى نوعين: الأول المعنى الكلّيُّ الطبيعيُّ، أعني المعنى الكليَّ الذى يكون رمزًا طبيعيًّا محمولًا للأشياء العديدة. فالدخان رمز طبيعيٌّ على النار، وأنين المرض يدلُّ على الألم، والضحك يدلُّ على السرور الداخليّ. ويكون المعنى الكليُّ على هذا مقصدًا في النفس وليس خارج النفس.

هذا يعني أنَّ الوجود يقسم في التقسيم الأوليِّ إلى وجود داخل النفس ووجود خارج النفس. فالوجود داخل النفس لا يؤخذ لما له وجود موضوعيٌّ داخل النفس لأنَّه يقع تحت قسم آخر، والوجود خارج النفس مقسَّم إلى عشر مقولات، والموجودات تكون موضوعيَّة تابعة لمقولة الكيف، فالوجود في النفس يؤخذ للموجود الخالص الذاتيِّ في الطبيعة.([36])

هذا التقسيم عند أوكام تأثَّر فيه بأرسطو الذي، كما رأينا، يقسم الوجود الخارجيَّ إلى عشر مقولات تُقال على كلِّ أنحاء الوجود، وهي كانت ردَّ فعل للاتجاه المثاليِّ الأفلاطونيّ. إلَّا أنَّ الجديد الذي أتى به أوكام في هذا التقسيم أنَّه في الوقت الذي يجعل فيه مقولات الوجود تحمل على الجوهر، فهو يجعل المقولات التي هي خارج الوجود محمولة على مقولة الكيف لأنَّ المعنى الكليَّ عنده هو مقصد داخل النفس. هذا التجديد هو ردُّ فعل أيضًا للاتجاه الأسكوتيِّ الأفلاطونيّ.

النوع الثاني من المعاني الكليَّة عند وليام الأوكامي هو النوع المتداول في العرف كالكلام المتحدَّث، الذي يكون له كيفيَّة واحدة عدديًّا، لأنَّه إشارة لدلالة معروفة تدلُّ على أشياء عديدة، يطلق عليها الكلام الشائع Common. لذلك يمكن أن يطلق عليها معنى كلّيًّا. وهو يأتي من طبيعة الشيء ومن اختيار الناس الذين عرفوه واعتادوا عليه.([37])

خلاصة القول، أنَّ المعنى الكلّيَّ هو ما يطلق على كثيرين وهو مفرد لأنَّ المفرد موجود في العقل، ومعنى أنَّه موجود في العقل هو أنَّه كيفيَّة واحدة وليس كيفيَّات متعدِّدة. وبناءً على ذلك، كلُّ شيء موجود خارج النفس يكون معنى كلّيًّا، ولكن يردُّ في النهاية إلى مقولة الكيف.

أمَّا الإطار الثاني في ماهية المعنى الكليِّ عند أوكام، والذي رفض فيه أن يكون جوهرًا. ومن السهل على الباحث في فلسفته أن يرى أنَّه استند إلى أرسطو وشرَّاحه في عدم جوهريَّة المعنى الكليِّ، وهو يشير إليه في أكثر من موضع. فأرسطو، كما رأينا في الفصل السابق، نفى أن يكون الجوهر معنى كلّيًّا في كتاب “الميتافيزيقا” حيث يقول”من غير الممكن للجوهر أن يكون أي شيء يقال كليًّا”. ([38])

وقد دوَّن أوكام بعض النصوص التي استند إليها من أرسطو وشرَّاحه ومنها “إذا لم تكن المعاني الكليَّة جوهرًا كما قلنا في مناقشة الجوهر والوجود ولا في ذاتها، فالجوهر يكون واحدًا وراء الكثرة”.([39])

ويقول ابن رشد”(rb 92( 7.t 44. Avreroes in Aristotic.Metaphysics ” دعنا نقول إنَّ من الغير ممكن لما سمَّيناه المعنى الكليَّ أن يكون جوهرًا لأيِّ شيء حتى لو أنَّه يوحى أنَّه جوهر الأشياء “. ويقول أيضًا فى موضع آخر 8,t.2.(99rb) ” المعنى الكليُّ لا يكون جوهرًا ولا جنسًا “. ويكرِّر ذلك في الكتاب العاشر10,t,6,(120rb)” المعنى الكليُّ لا يكون جوهرًا. فإنَّه واضح أنَّ الوجود المشترك ليس جوهرًا موجود خارج النفس “.

من هذه النصوص التي ذكرناها يتَّضح أنَّ المعنى الكلّيَّ لا يكون جوهرًا، لأنَّ اعتبار العقل لا يضع شيئًا ما يكون جوهرًا أو لا يكون، حتى من خلال دلالة المعنى التي تجعل الاسم الكليَّ جوهرًا محمولًا أو غير محمول له. فعلى سبيل المثال، إذا استند معنى الكلب Term dogs في قضيَّة الكلب حيوانDog is Animal على الحيوان أن ينبح، فإنَّ القضيَّة صحيحة، ولكنها لو استندت إلى النجم في السماء فإنَّها خاطئة. ورغم ذلك، من غير الممكن أنَّ لنفس الشيء أن يكون جوهرًا على حساب اعتبار واحد وليس جوهرًا على حساب آخر. ولكي نسلِّم ببساطة أنَّ المعنى الكليَّ لا يكون جوهرًا، هو أنَّه مقصد في النفس لا يختلف عن فعل الفهم. لذلك يقولون إنَّ التعقُّل بما أفهمه أنَّ الإنسان إشارة طبيعيَّة للبشر. كما أنَّ التألُّم دلالة طبيعيَّة للمرض والحزن، وأنَّ مثل هذه الإشارة يمكن أن تحلَّ محلَّ البشر في القضايا تمامًا كما يحلُّ الكلام محلَّ الأشياء في القضايا.([40])

يرى أوكام أنَّ المعنى الكليَّ لو كان جوهرًا، فذلك يجعل كلَّ المعاني الكليَّة أعراضًا، وبالتالي تكون كل المقولات أعراضًا، وبعض الأعراض سوف تكون بذاتها أعلى من الجوهر، وسيكون من المتَّبع أنَّ الوجود نفسه سوف يكون أعلى من ذاته، وتلك المعاني الكليَّة سوف لا توضع في أيِّ مكان باستثناء مقولة الكيف، حتى لو كانوا أعراضًا. فمقولة الكيف تصبح لكلِّ المعانى الكليَّة، ويكون من الشائع أنَّ المعنى الكلّيَّ هو مقولة الكيف.([41])

من المفيد القول هنا أنَّ ما ذهب إليه أوكام في هذا الإطار- المعنى الكل لا يكون جوهر – وأورد له كثيرًا من التفسيرات والدوافع، قد خرج به عن الإطار اﻷرسطى في جعل المعنى الكلّيِّ جوهرًا في المقولات وتعدُّد الجواهر في الميتافيزيقا مستندًا في ذلك بما ذهب إليه أرسطو وشارحه ابن رشد في كتاب “الميتافزيقا”.

كما أنَّه قسَّم الموجودات إلى موجودات داخليَّة داخلة في النفس وموجودات خارجيَّة عنها. فالموجودات الداخلة في النفس ومأخوذة من موجودات حقيقيَّة فيها، مثل العقلانيَّة أو بعض الصفات الأخرى في العقل، بالطريقة التي يقسِّم بها الموجود عن طريق الناس إلى أشياء ورموز للأشياء، حيث أنَّ الرموز ما هي إلَّا أشياء. أكثر من ذلك، فالشيء يقسم إلى عشر مقولات، والرموز تندرج تحت مقولة واحدة وهي مقولة الكيفcategory of quality. لذلك، يمكن القول أنَّ هذه المقولات ليست ثانويَّة بالطريقة التي تنتظم بها المقولات التابعة. فالجوهر منه حيٌّ وغير حيّ، لكنَّهما ينظِّمان كاﻵتي الموجودات بعضها رموز والأخرى دلالات. فبالنسبة إلى دلالات بعضها كيفيَّات، كما أنَّ الرموز في ذاتها كيفيَّات، والأخرى جواهر. وهكذا، فإنَّ في الحالة الراهنة يجب القول أنَّ الموجود يقسم إلى موجود في النفس وموجود خارج النفس، بعضها كيفيَّات مثل الموجودات داخل النفس، وبعضها جواهر.([42])

لقد نقد أوكام في هذا الإطار، المبدأ الأرسطيَّ القائل بملازمة المعنى الكليِّ الجزئيِّ في الوجود، وهذا ما عبَّر عنه أرسطو كما سبق وذكرنا في كتاب “الميتافيزيقا”، من أنَّ بجانب الشيء الفرديِّ هناك الأشياء ذات المعنى الكلّيِّ، وتكون على هذا الأشياء الفرديَّة موضوعات في القضايا الفرديَّة وفي الأشياء المدركة ذات المعنى الكلّيِّ، وهي أجزاء للمعنى الكلّيّ”.([43])

هذا المبدأ أو الرأي إلى الدرجة التي يمكن التمسك بها يقول إنَّه توجد أشياء ظاهريَّة بجانب المفردات، وهي موجودة في المفردات التي أعتبرها تدميرًا لكلِّ فلسفة أرسطو، وكلِّ المعرفة و كلِّ الحقائق. وهو أسوأ خطأ نقله إلينا أرسطو في كتاب “الميتافزيقا”([44])

الإطار الثالث الذي حدَّد فيه أوكام ماهيَّة المعنى الكلّيِّ هو تمسُّكه بأنَّ المعنى الكليَّ هو فعل العقل.([45]) وقد عبَّر عنه بقوله “إنَّ المعنى الكلّيَّ فرديٌّ لأنَّه حقًّا كيفيَّة مفردة في العقل وليس كيفيَّات متعدِّدة”([46]). وهذا يعني أنَّ المعنى الكليَّ هو تصوُّر، ولما كان كذلك فإنَّ أوكام قد حدَّد في تعليقه على كتاب “الأحكام” ثلاث نظريَّات:

النظريَّة الأولى: يكون التصوُّر فيها موجودًا غير واقعيٍّ في العقل أو خارج العقل، بل هو وجود مفهوم الموضوعات الخارجيَّة، وهذا الرأي لبطرس أورليو Peter Aureal تمسَّك به ديكارت في استخدامه التوسُّطيِّ في الوجود الموضوعيِّ للتصوّر في البرهنة على وجود الله من فكرته عن الله.

النظريَّة الثانية: تفترض كيفيَّة حقيقيَّة في النفس، استخدمت عن طريق العقل لأفراد هم تصوُّر، تمامًا كما في المعنى العامِّ في القضيَّة والذي استخدم للأفراد الذين لهم دلاله.

النظريَّة الثالثة: تبنَّاها أوكام، وهي أنَّ التصوُّر مجرَّد فعل الفهم للأشياء الفرديَّة التي تُقال لتكون تصوُّرًا، وهذه النظريَّة أسِّست على مبدأ الاقتصاد، لأنَّ أيًّا من هذه النظريَّات تتطلَّب إدراك العقل للأفراد خارج العقل، وهذه الوظيفة لا يقوم بها سوى فعل فهم، من دون حاجة لأي أداة لفكرة عقليَّة مساعدة تنيب عن الموضوعات ([47]).

نلاحظ هنا أنَّ أوكام يشير، كما أشار هيوم مؤخرًا، إلى أنَّ النوع لا يحلُّ بأيِّ وسيلة مكان موضوعات العقل المتشابهة إذا لم تعرف هذه الموضوعات فعليًّا. فهو يقول تمثال هيركليس يحلُّ محلَّ هيركليس، أو يدرك تشابهه لو أنَّ الرَّائي يرى هيركليس.

وإذا كنَّا قد تحدَّثنا من قبل عن أنَّ المعنى الكلّيَّ مقصد فى النفس، فإنَّ هذا القصد أو التصوُّر أو الانفعال ما هو إلَّا موضوع محمول أو موضوع في العقل، حيث يوجد تطابق في الموضوع المحمول والموضوع في الكلام. بوجه عام، إنَّ انفعال النفس أو مقاصدها أو تصوُّراتها هي قضايا في العقل أو في القياسات المنطقيَّة أو أجزائها، ولكن تلك الأشياء ليست صفات حقيقيَّة في العقل، وليست أشياء حقيقيَّة موجودة ذاتيًّا في النفس، ولكنَّها معرفة مؤكَّدة بواسطة النفس فقط.

في هذا المعنى، يمكن القول أنَّ العقل عند إدراك المفرد يصوِّر مفردًا مشابهًا في العقل، وهذا المفرد المتخيَّل لا يوجد في أيِّ مكان آخر. أكثر من ذلك، فإنَّ المتخيَّل صانع تلك التصوُّرات(في العقل)، وهي موجودة بالفعل قبل أن يقوم بإنتاجها،….، ) والأشياء المتصوَّرة يطلق عليها المعنى الكليّ،لأنَّها ترجع إلى كلِّ الأشياء المعنويَّة بوساطة تلك العمليَّة من التكوين أو التصوير.([48])

خلاصة هذا المحور أنَّ أوكام حدَّده بثلاثة أطر: في الإطار الأول قدَّم تعريفًا للمعنى الكلّىِّ يتَّفق فيه معهم ويختلف معهم أيضًا، وهو يعبِّر فيه عن وجه التجديد في الإشكاليَّة – مفهوم المعنى الكلّيّ- وفي الإطار الثاني خرج على مذهب أرسطو بعدم جعل المعنى الكلّيِّ جوهرًا، وفى الإطار الثالث رأى أنَّ المعنى الكلّيَّ تصوُّر وكيفيَّة مفردة في العقل.

إسميَّة المعنى الكلّيّ:

المحور الثاني الذي يعرض فيه أوكام مفهوم المعنى الكلّيِّ هو صياغة هذا المفهوم بالاتجاه الأسمى أو المعنويّ. وهنا حصره في المعاني. لذلك، يمكن تناول هذا الاتجاه على أساسين: الأول، هو تقسيم المعاني، والثاني، هو تقسيم مقاصد النفس أو تصوُّرات النفس التي، وإن كنَّا قد تحدَّثنا عنها من قبل، فقد تناولناها بشيء يسير يخدم ماهيَّة المعنى الكلّيِّ عنده.

الأساس الأول:

الأساس الأول من إسمية أوكام، وهو تقسيم المعاني، ثمَّة من جعله الكليَّات المعاني أو دلالات إسناديَّة، أو دلالات للموضوعات الفرديَّة وفئات الموضوعات. ولكن لا يمكن أن يكونوا موجودين في ذواتهم، لأنَّ ما يوجد يجب أن يكون فرديًّا.([49])

من هذا المنطلق، احتلت نظريَّة المعاني حيّزًا كبيرًا في فلسفة أوكام لدرجة أنَّ مؤرّخي الفلسفة يردُّون إليه مذهب الإسميَّة أو المعنويَّة، وسنجد أنَّ إيمانه بنظريَّات المعنى نابع من اهتمامه البالغ بإشكاليَّة المعنى الكلّيّ. فكلمة حدّ أو معنى term عنده تأخذ ثلاثة تفسيرات:

التفسير الأول: ” أنَّ كلَّ شيء يطلق عليه معنى يمكن أن يكون رابطة أو قضيَّة مقوليَّةcetegormatic يكون موضوعها أو محمولها برهانًا أو فعلًا في هذه القضية. ففي هذا التفسير كلُّ قضيَّة أو جزء من قضيَّة يمكن أن يكون معنى، كقضيَّة “الإنسان حيوان” المحمول فيها معنى والموضوع أيضًا معنى.

التفسير الثاني: أيُّ تعبير مركَّب فهو معنى.

التفسير الثالث: المعنى، بالمعنى الضيق للكلمة، هو ما يكون دلاليًّا، ويمكن أن يكون محمولًا أو موضوعًا في القضيَّة، ولا يكون رابطة أو ظرفًا أو صيغة تعجُّب، وهذا المعنى يسمَّى بالمقولة الدلاليَّةsyncategormatic.([50])

وقد قسَّم أوكام الكلام Utterance إلى ثلاثة أقسام ما بين منطوق ومكتوب وعقلي، فالمعنى المنطوق هو جزء من قضيَّة منطوقة بالفم ومسموعة بالأذن. والمعنى المكتوب هو جزء من قضيَّة تخفّض قيمة الموضوعات الطبيعيَّة التي ترى بالعين أو رؤيَت. والمعنى المفهوم (العقليّ) هو مقصد أو انفعال للنفس دالّ أو مسلّم بشيء ما يمكن أن يكون خطوة لقضيَّة عقليَّة.([51])

بعدما قسَّم أوكام الكلام، رأى أنَّه خاضع للتصوُّرات أو المقاصد التي هي في النفس، ليس لكون الكلمة دلالة لمعنى خاصّ، ولكن لأنَّ الكلام دائمًا ما يدلُّ على مقاصد أوليَّة في النفس وهو مفروض ليدلُّ على الأشياء المتشابهة عن طريق تصوُّرات العقل. لذلك يدلُّ تصوُّر على شيء طبيعيسّ وأوليٍّ، والكلام هو حدث يدلُّ على شيء دالٍّ عن طريق تصوُّرات فى العقل، وإذا تغيَّرت دلالة هذا التصوُّر، والكلام في ذاته، فسيكون بهذه الحقيقة من دون أيِّ حدس جديد يغيِّر دلالته.([52])

هذا النصُّ، كما يرى الباحث، ما هو إلَّا تطوير لما قال أرسطو في كتاب “العبارة” حيث يقول “إنَّ الكلام دلالات لانفعالات النفس”.([53]) ومن ثمَّ فالكلام يدلُّ على تصوُّرات ، والتصوُّرات معانٍ كليَّة على حدِّ تعبير أوكام، ووجهة التطوير هنا أنَّ كلَّ المفكِّرين حين يتحدَّثون عن الكلام كدالٍّ على انفعالات أو دلالات، فهم يعنون أنَّ الكلام دلالات ثانويَّة دالَّة على ما هو أوليٌّ ومنقول لانفعالات النفس.

وإذا كان أوكام قد تحدَّث عن أنواع مختلفة للمعاني يمكن تمييزها تقليديًّا من واحدة إلى أخرى، فإنَّ بعض المعاني تشير مباشرةً إلى الواقعيَّة ولها معنى حتى عندما تكون قائمة بذاتها، وهذه المعاني أطلق عليها معاني مقوليَّة، Categorymatic وبعضها يختلف ككلمة “كل” every التى تكتسب إشارة معيَّنة خاصَّة عندما تكون قائمة في العلاقة مع المعاني القوليَّة كما هو الحال في عبارة house, every, on man، ويطلق عليها معانيَ دلاليَّة cyncateagormatic . وبعض المعاني مطلقة بمعنى أنَّها دالَّة على شيء من دون الإشارة إلى شيء آخر، بينما بعض المعاني الأخرى يطلق عليها معانيَ ضمنيَّةconnotative مثل كلمة أب وإبن وإبنة، وهي دالَّة على مفعول به يرتبط بشيء آخر. ([54])، إلَّا أنَّه سمَّى المعاني المقوليَّة بمعاني القصد الأول، والمعاني الدلاليَّة بمعاني القصد الثاني، وهو الأمر الذي سنناقشه في الأساس الثاني في هذا المحور.

إذا كان أوكام يبيّن أنواع الكلام، كما أوضحنا منذ قليل، فإنَّه يذكر الاختلافات بينها. فالاختلاف بين المعنى المنطوق والمكتوب والعقليِّ ترجع في معظمها إلى الأعراض النحويَّة التي تتبع المعاني العقليَّة، وبعضها يتبع المعاني المنطوقة والمكتوبة على وجه خاصّ.

لقد استنتج أنَّ المعنى المكتوب يخضع للمعنى المنطوق والذى يرجع بدوره إلى المعنى العقليِّ، وأعطى الأوليَّة للمعنى العقليِّ، مصرًّا على أنَّ هذه الأوليَّة لا ينبغي أن يعتريها سوء الفهم.([55])

هذه الأعراض النحويَّة المشتركة للمعاني العقليَّة والمنطوقة تكون في العدد والحالة number and case، فالقضايا المنطوقة “الإنسان حيوان والبشر ليسوا حيوانات” مختلفة المحمول، الأول منها مفرد والثاني جمع، وكذلك القضايا العقليَّة مختلفة في العدد. فحينما أقول ” الإنسان هو الإنسان”، “الإنسان ليس هو الإنسان” مختلفة ” المحمول والحالة، لذلك التشابه يجب أن يقال للقضايا المتطابقة في العقل.

أمَّا الأعراض الخاصَّة بالمعاني المكتوبة والمنطوقة فهي في الجنس gender من حيث التأنيث والتذكير وتعريف الأسماء declensions، لأنَّ مثل هذه الأعراض لا تعمل للمعاني على حساب حاجات الدلالة، وهكذا يحدث أحيانًا أن يكون معنيان مترادفين ومختلفين فى الجنس أو مختلفين في تصريف الأسماء، ولهذا السبب الشخصيِّ في غنى عن أن يرجع لهذه الكثرة (الجنس. وتصريف الأسماء) للدلالات الطبيعيَّة، وهكذا فإنَّ أيَّ كثرة وتعدُّديَّة لمثل هذه الأعراض في المعاني المترادفة يمكن أن يُحلّ منها العقل.([56])

هذه الإشكالية تناولها أرسطو، إلَّا أنه حينما يصف المعنى يساويه مع الفعل، وتناوله للمعنى والفعل كان في إطار ضيّق، فهو يقول” لا أحد يفاجأ حينما أقول إنَّ بعض المعاني والأفعال تكون عقليَّة”.([57])

لقد أظهر أوكام أنَّ من بين اختلافات هذه المعاني هو أنَّ المعنى العقليَّ خطوة موسَّعة للقضيَّة ويفترض للشيء وليس دلالة مثل( الإنسان والحيوان والمادَّة والجسم )، باختصار المعاني العقليَّة: أشياء دالَّة وليست دلالة.([58])

ويجب أن نلاحظ كما يرى “جون سفنرسكي”([59])SWinirski أنَّ التناقض الذي صنعه أوكام بين المعاني المنطوقة والمكتوبة من ناحية والمعاني المنطوقة من ناحية أخرى، يدلُّ أساسًا على دلالة تحكُّميَّة، فبالفهم يدلُّ المعنى العقليُّ على دلالة طبيعيَّة وضروريَّة، وهو لم يذكر أنَّ المعاني المكتوبة والمنطوقة تدلُّ على المعاني العقليَّة، والتي تدلُّ على دلالات. ولكي نعبِّر عن موقف أوكام من خلال علم المعانى لفريجة Frege՚s terminology نقول إنَّ المعنى العقليَّ يشمل المعاني المكتوبة والمنطوقة، ويجب ألَّا ننسى أنَّ المعنى في ذاته يؤدّي وظيفته، كالمعاني في القضيَّة العقليَّة. أكثر من ذلك، أنَّ أوكام حذَّرنا ليس لرفض المعنى والدلالة، ولكنَّه أصر على أنَّ المعاني المكتوبة والمنطوقة خاضعة لإعطاء معنى عقليٍّ له الدلالة نفسها كما تفعل المعاني العقليَّة في ذاتها. ولكي نتحدَّث عن هذه النقطة في علم المعاني عند فريجة، يجب أن نقول إنَّ دلالة المعنى المكتوب والمنطوق تتماثل مع دلالة إدراك المعنى، وأنَّ جملة ( دلالة المعنى)، على نحو لا يمكن إنكاره غير متناسبة، وإيحاءها واضح في أنَّ نظريَّة أوكام تساوت مع نظريَّة فريجة في الانحراف.

بعد نقاش أوكام لهذه الاختلافات المتعدِّدة للمعاني العقليَّة والمعاني المكتوبة والمنطوقة استمرَّت مناقشة الاختلافات الحقيقيَّة لهذه المعاني الثلاثة. فعلى سبيل المثال، الاختلاف بين المعانى أحاديَّة المعنىunivocal واللاأحاديَّة المعنىequnivocal لا يطبَّق على المعاني العقليَّة، ولكن على المعاني المنطوقة والمكتوبة، وخلال فصوله في مجمل المنطق يستخدم كلمةname أكثر من كلمة معنىterm طبقًا لاستنتاجه، وهي أنَّ تطبيقاته على المعاني المنطوقة والمكتوبة فقط وليست على المعاني العقليَّة.

ويرى كوبلستونCopleston أنَّ نظريَّة المنطق الأسمى أو المعنويِّ أثَّرت بلا شكٍّ في أوكام الذي أخذ من السابقين أكثر ممَّا نسبه إلى نفسه من أدوات، ولكن لم يرد بالطبع أنَّه لم يطوِّر المنطق المعنويَّ بشكل ملحوظ، ولم يرد أنَّ آراءه الفلسفيَّة مع وضعه المنطق المعنويِّ كان مستعارًا من مفكِّر مثل بييتر أوف سبان Peter of span.([60])

والناظر في فلسفات القرنين الحادي عشر والثاني عشر، والتي ترجع في أصولها إلى أرسطو في مناقشته لمُثل أفلاطون، يجد أنَّ ما انتهي إليه من أمر المعاني، كما ذكرنا من قبل، ليس بالجديد. فبما أنَّ الكلّيَّ يفترض فيه أنَّه موجود في ذاته، فمعنى ذلك أنَّه فرد، وهذا تضادٌّ أو تناقض، والأهم من ذلك أنَّه وضع الكلّيَّ لتفسير الجزئيِّ، وهذا ليس تفسيرًا للموجودات، ولكنه مضاعفةً لها، وهو خروج عن الإطار الذي رسمه لنفسه في النص Reazorالمنسوب إلى اسمه- يجب ألَّا تتعدَّد الأشياء بلا ضرورة.

نلاحظ أيضًا أنَّ الفرق بين أوكام وبين إسميَّة القرن الحادى عشر فرقًا كبيرًا، فهو لا يقول مثل روسلان إنَّ المعنى”صوت في الهواء”، بل يعترف له بمفهوم في العقل، وهذا يولّد فرقًا آخر بينه وبين المذهب الحسّيِّ الحديث الذي يردُّ المعنى إلى صورة خياليَّة، فمذهبه وسط بين المذهبين، وهو أحرى أن يُسمَّى بالمعنويَّة coneptualisme.)[61](

خلاصة القول أنَّ اعتبار أوكام الكلِّيَّات إشارات أو دلالات، قد تخطَّى ما صنعه أبيلارد من قبل، من مسألة الطبيعيَّات إلى مسألة استعمالها في المعرفة، وقوام هذا الاستعمال الذي تستمدُّ منه وجودها كلَّه بحيث تنوب في العبارة مناب الأشياء التي تدلُّ عليهاSupponere Proipsis Rebus . فليست الكليَّات وهمًا أو خيالًا كاذبًا، وإنما هي صور ذهنيَّة تمثِّل ما تميّز الإشارة أيَّ شيء من الأشياء الجزئيَّة المتضمَّنة في ما صدقها، ومن الممكن أن تسدَّ الإشارة مسدَّ الشيء المشار إليه، وكلُّ ما هنالك أنَّه لا يجوز أبدًا أن تغيب عن أنظارنا هذه الإحالة إلى الأشياء، بل ينبغى أن نتذكَّر أنَّ الكلّيَّ مجرَّد محمول يصدق على أشياء عدَّة، وأنه بالتالي ليس شيئًا بمقتضى المسلَّمة القائلة إنَّ الشيء لا يكون محمولًا للشيء Des De Non Praedicature([62])، بمعنى أنَّ أسماء الأشياء لا تكون محمولة.

الأساس الثاني:

الأساس الثاني من إسميَّة أوكام يتعلَّق بما ذهب إليه بأن هناك شيئًا مؤكَّدًا في النفس يطلق عليه مقصد النفس intention of soul أو تصوُّر النفس Soul Concept of، أو انفعال النفس Passion of soul ، أو تشابه الشيء likness of thing ([63]). وهو ما أطلق عليه بؤثيوس في تعليقه على كتاب “العبارة” الفهم understanding وهذا ليس مقصدًا منطقيًّا بل هو عمل ميتاقيزيقيٌّ باعتبار أنَّ الانفعال إمَّا نفس الشيء خارج النفس، أو شيء موجود داخل النفس، أو موجود خياليٌّ فقط في النفس.([64])

ومن الواضح أنَّ أوكام يتَّبع منهجًا نقديًّا قبل أن يعرض مشكلاته، فنراه في هذه القضيَّة ينقد المذهب الأرسطيَّ ويميل كثيرًا إلى المذهب الأسكوتيِّ الأفلاطونيِّ، حيث إنَّه في البداية رفض رأي أرسطو القائل بأنَّ ” تصوُّر النفس هو كيفيَّة مختلفة فعليًّا عن فعل الفهم تقضي بأنَّ فعل الفهم مثل موضوعها. تلك الكيفيَّة لها وجود فقط عندما يكون هناك فعل للفهم، وهي مشابهة للشيء الظاهريِّ، لهذا تبرز الشيء الظاهريَّ وتفترض له بواسطة طبيعته.([65])

ويرى أوكام أنَّ هناك صعوبات تقف تجاه هذا الرأي هو أنَّ أرسطو في كتاب “الأخلاق”(20-19) (b1105) Aristotle Nichomochean 2.4 وضع في النفس (عادات وانفعالات – تصوُّرات – وإرادة فقط، وتلك الكيفيَّة ليست عادة أو إرادة أو فعلًا كما هي بالنسبة إلى هذا الرأي، وتلك الكيفيَّة ليست موضوعًا للعقل، وانفعالات النفس ليست موضوعة لمطابقة الكلام، بمعنى أنَّ الشيء يكون مفهومًا عندما يكون الكلام منطوقًا وتصوُّره ذات دلالته. فعندما أقول”حيوان” وشخص آخر يسمع ويعرف دلالات هذا الكلام، فإنه لا يفهم هذه الكيفيَّة ويبدو أنه فهم الحيوان بصفه عامَّة، وهذه الكيفيَّة لا يمكن أن تكون حيوانًا بصفة عامَّة، ولو كانت موضوعة فهي تختلف عن الحيوان كالبياض أو الحرارة فى عموميَّتها.

الرأي الثاني الذي يرفضه أوكام هو القائل بأنَّ انفعال النفس – تصوُّرها – الذي يتحدَّث عنه الفلاسفة يمكن أن يكون موضوعًا ومحمولًا في قضيَّة عقليَّة تطابق قضيَّة في الكلام، وهذا التصوُّر أو الانفعال نوع للشيء، أو تمثيل له. لذا، فهو يفترض للشيء في القضيَّة.

هذا الرأي، من وجهة أوكام، غير معقول لأسباب عدَّة: أولًا، لأنَّ هذا النوع ليس موضوعًا وغير ضروريِّ. ثانياً، لأنَّه لا يوجد شيء في النفس مختلف عن النفس باستثناء العادات والأفعال، وهي التي رفضها من قبل عند أرسطو في كتاب “الأخلاق” إلى نيقوماخوس. ثالثًا، لأنَّ هذه التصوُّرات أو المقاصد سوف تبقى في النفس حتى عندما لا تقوم النفس بالتفكير في أيِّ شيء، وسوف تكون قضايا في النفس عندما لا يكون هناك تفكير فعليٌّ عن أيِّ شيء.

الرأي الأخير الذي يرفضه أوكام هو الرأي الأسكوتيُّ الأفلاطونيُّ القائل بأنَّ انفعال النفس أقصى فعل للفهم. وهذا الرأي كما يبدو هو الأقرب إلى الصواب لأنَّه يعبِّر عن حقيقة في النفس مثل الكيفيَّات الصحيحة لها، وهو أقرب الآراء المتشدِّدة إلى الاعتدال.([66])

بعدما عرض لكلِّ الآراء ونقدها، يرجع أوكام مرة أخرى لنقد أرسطو فيقول” إنَّ انفعالات أو تصوُّرات النفس التي تكلَّم عنها “أرسطو”، والقضايا والقياسات المنطقيَّة والمعاني الكليَّة، ما هي سوى وهم في النفس له فقط وجود موضوعيٌّ يكون مفردًا ولا يوجد في الواقع، فيطلق عليه وهم ficta، وهي موجودات ليست حقيقيَّة، وفي هذه الحالة الأشياء المؤكَّدة في العقل وضعت مختلفة في كلِّ الموجودات الحقيقيَّة متضادَّة مع كلِّ الموجودات التي توجد في المقولات. في هذه الحالة تكون كلُّ الحقائق الزائفة مثل حيوان خرافي chimera ووعل الماعز Agoat stag وما شابهها، كموجودات في العقل. وموجودات العقل هذه يجب أن تكون وحدات كالقلاع والمنازل والمدن، التي يتمُّ ابتكارها بواسطة الفنان قبل أن يتمَّ إنتاجها للوجود الحقيقيِّ ،……، على سبيل المثال، الجبل الذهبيُّ لا يمكن أن يوجد في الواقع، ولكن يمكن ادِّعاؤه من منظر الجبل ومنظر الذهب. من هنا، على الإنسان أن يميّز بين نوعين من الوهم: الأول لا يمكن تحقيقه كالحيوان الخرافيِّ chimerea وما شابهه، والثاني يمكن أن يطبق على منوالهم، وهذا النوع يسمى معاني كليَّة.([67])

تقسيم المعاني:

بعدما شرح أوكام الاختلافات في وجهات النظر حول تصوُّرات أو مقاصد النفس، وقام بنقدها، راح يقسِّم معاني هذه المقاصد إلى نوعين هما: معاني المقصد الأول، ومعاني المقصد الثاني. وهما مختلفان حقيقةً لأنَّ القصد الأول هو فعل فهم لدلالات الأشياء وليس دلالات، والمقصد الثاني هو فعل دالٌّ على المقصد الأول. وهما موجودات فعليَّة لأنَّهما كيفيَّات qualities موجودة بموضوعيَّة في العقل.([68])

المقصد الأول يأخذ معنيين. بالمعنى الواسع كلُّ دلالة قصديَّة موجودة في النفس غير دالَّة على مقاصد أو علامات على وجه الضبط تسمَّى “مقصد أول” حيث إنَّها أخذت دلالة ضيّقة لما يدلُّ في النفس، وهي خطوة كي تفترض في قضيَّة لها دلالتها، أو أنَّها دلالة أخذت معنى واسعًا في النفس، وهو ما نسمّيه مقولة دلاليَّة Syncatgormatic، وفي هذا المعنى الأفعال العقليَّة، والمقولات الدلاليَّة العقليَّة والروابط وما يماثلها يمكن أن يطلق عليها المقصد الأول، وبالمعنى الضيِّق هي خطوة كي تفترض لدلالتها.([69])

في هذا المعنى يكون تصوُّر أو مقصد “الإنسان” دلالة لكلِّ البشر الجزئيين، ويمكن أن يفترض لهم أو يكون جزءًا من قضيَّة، وتصوُّر”البياض واللون” يسمَّى القصد الأول، وكلُّ المقولات الدلاليَّة Syncategormatic مثل “ليس” not”وبينما”while” ويكون”is”ويجرى”runs” ويقرأ “Read وما يشابهها تسمَّى المقصد الأول، لأن while أخذت بذاتها وليست مفترضة للأشياء، وعند ربط neverthelessمع المصطلحات الأخرى فإنَّها تجعلهم يفترضون للأشياء بسبل مختلفة، وكلمةevery,

makes man, تفترض لكلِّ البشر، والجملة every man Runs كلمة every فيها لا تدلُّ بذاتها.([70])

والمقصد الثاني أيضًا يدلُّ بالطبع على المقصد الأول. هذه المقاصد كالجنس والنوع والفصل هي أمثلة لمصطلحات القصد الثاني.([71])

والقصد الواحد مشترك لكلِّ البشر، وهو محمول لهم كلهم بقولنا”هذا الإنسان إنسان”this man is man، وهكذا، والقصد الواحد يمكن أن يكون مشتركًا لكلِّ المقاصد التي تدلُّ وتفرض للأشياء التي تكون محمولة لهم، مثالًا ” النوع هو النوع،……، والقصد الواحد قد يكون محمولًا لقصد كقولنا “الإنسان معنى”، و”الحمار معنى”، والمعنى الواحد يكون محمولًا لمعان مختلفة.([72])

فتصوُّر النفس سمّي بالقصد الثاني، حيث يدلُّ على دلالات عقليَّة دالَّة بالفهم، لأنَّ تصوُّر”الإنسان الذي يكون جنسًا أو نوعًا حُمل على كلِّ البشر مثالًا “هذا الإنسان إنسان”، وهكذا التصوُّر المشترك هو قصد ثانٍ حُمل للقصد الأول، فيفترض للأشياء مثالًا “الإنسان نوع” و “الثور نوع”، وفي سبيل هذا الاسم الواحد يحمل على معان مختلفة مثالًا “الإنسان معنى” و”البياض معنى”، لذلك فالقصد الثاني يدلُّ على القصد الأول، ويمكن أن يفترض له، تمامًا كما يدلُّ القصد الأول على أشياء ظاهريَّة ويمكن أن يفرض لها.([73])

عندما يمعن الفرد في المعاني اللغويَّة يلاحظ أنَّ الاختلاف بين المعاني المقوليَّةCategorematic والمعاني الدلاليَّة syncotegorematic يكمن في أنَّ المعاني الدلاليَّة مطابقة للمعاني المنطقيَّة الخالصة، وهي لمعانٍ متَّصلة تكون مقولات الأشياء. هذه الأشياء الأساسيَّة من مقولات في الفرد يمكن توظيفها كموضوع أو محمول، ومقولات الأشياء يمكن أن تختلف بين القصد الأول والقصد الثاني، فمعاني القصد الأول تدلُّ على المصطلحات غير اللغويَّة، ومعاني القصد الثاني تدلُّ على الرموز اللغويَّة الأخرى، أو التصوُّرات التي تطابق الرموز الطبيعيَّة، ومعانٍ مثل معاني القصد الثاني هي معانٍ كليَّة، ومن وجهه نظر أوكام، إنَّ الذي يعتنق الرأي الواقعيَّ لنظريَّة المعنى الكليِّ يعجز عن رؤية أنَّ المعاني التي في القصد الأول تختلف عمَّا هو مطلق و ما هو متضمّن، فالمعاني المطلقة تدلُّ على ما هو أولى في كلِّ الحالات، بينما المعاني المتضمَّنة تدلُّ على شيء أوليٍّ وشيء آخر ثانويّ.([74])

ومن الملاحظ أنَّ ما ذهب إليه أوكام في هذا المحور بأساسيه الأول ( تقسيم المعاني)، والثاني ( تقسيم المقاصد )، ما هو إلَّا تطوير للجانب المنطقيِّ للمعنى الكلّيِّ عند أرسطو – المقولات والكليَّات الخمس – الذي كان قد وضعه ليعبِّر عن اتجاهه الواقعيِّ، وكردِّ فعل على الاتجاه الأفلاطونيِّ. فتقسيم المعاني عند أوكام يوازي تقسيم المقولات عند أرسطو، وتقسيم المقاصد يوازي الكليَّات الخمس.

أبستمولوجيا المعنى الكليّْ:

المحور الثالث الذي نناقش فيه مفهوم المعنى الكلّيِّ عند وليام الأوكامي، هو محور أبستمولوجيٌّ – معرفيٌّ – وينقسم إلى قسمين: الأول قسَّمنا فيه أنواع العلم، والثاني قسَّمنا فيه أيضًا أنواع المعرفة وعلاقتها بالمعنى الكلّيِّ، بالإضافة إلى علاقة النوع بالمعرفة الحدسيَّة. في القسم الأول قسَّم أوكام العلم إلى نموذجين أساسيَّين: العلم الحقيقيُّ والعلم العقليُّ، فالعلم الحقيقيُّ Scientio Realis يركِّز على الحقيقة في العقل، بينما يهتمُّ العلم العقليُّ بالمعاني أو الحدودTerms التي لا تستند مباشرة إلى الأشياء الحقيقيَّة. ولهذا، فالمنطق يعالج معاني القصد الثاني مثل الجنس والنوع، لذا فهو من العلم العقليّ. وإذ يهتمُّ المنطق بمعاني القصد الثاني التي هي معانٍ كليَّة فهو يهتمُّ بمنطق أنَّها لا يمكن أن تكون موجودة من دون العقل sineratione، وهي تعالج بالاختلاق العقليّ. وقد قلنا من قبل إنَّ أوكام لا يوجب التحدُّث عن مفاهيم المعنى الكلّيِّ كتصوُّرات أو كموجودات متخيَّلة.([75])

يجدر القول أنَّ المنطق كعلم عقليٍّ يهتمُّ مع الُّلغة بنسق الدلالات، أو يمكن أن يستخدم فى صياغة الجمل الصحيحة والخاطئة عن الأشياء الدالَّة عن طريق الدلالات، وتعبيرات الُّلغة المكتوبة المؤسَّسة بالفهم ليعدل على ما هو دال بأفعال الفكر المبنيَّة على الحديث الداخليِّ للنفس، كما أنَّه يدرس خصائص تعبيرات الُّلغة، ويتضمَّن الوظائف الأساسيَّة للحديث العقليّ. وقد ميَّز مناطقة العصر الوسيط دلالات اللغة التي لها رمز مستقلٌّ، فالدلالات المقوليَّة categorematic لها معنى مستقلٌّ، ولها وظيفة كمحمول وموضوع القضايا، بينما الدلالات المقوليَّة الدلاليَّةsyncotegorematic ليس لها معنى مستقلٌّ، ولكن لها وظيفة منطقيَّة متعدِّدة تخصُّ الدلالة المقوليَّة، وهذا التمييز ينطبق على ما يحدث في المنطق الحديث بين الدلالات الوصفيَّة والدلالات المنطقيَّة.([76] )

إنَّ تقسيمات أوكام المنطقيَّة في الدلالة إلى دلالات مقوليَّة ودلالات مقوليَّة دلاليَّة، تشبه ما يوضع الآن في التمييز بين الدلالات الوصفيَّة لموضوع الُّلغة، والدلالات الوصفيَّة لما وراء الُّلغةmetalanguage، وأنَّ معظم المتاهات الميتافيزقيَّة في القرن الثالث عشر المدرسيِّ كمشكلة الكليَّات في وجهة نظر أوكام نشأت من خطأ منطقيٍّ، ناتج من استدلال معاني القصد الأول Frist imtention كمعاني القصد الثاني second intention ([77]). وهذا الرأي فطن إليه أرسطو من قبل فوضع جانبًا منطقيًّا للمعاني الكليَّة يتلخَّص في المقولات والكليَّات الخمس، كما عرضنا لها آنفاً في الفصل الثالث.

والعلم الحقيقيُّ يهتمُّ بالأشياء التي ترتبط بالأشياء الفرديَّة. فقد رأى أوكام أنَّ أيَّ علم سواء كان حقيقيًّا أم عقلانيًّا هو من القضايا، بمعنى آخر، عندما قال إنَّ العلم الحقيقيَّ مرتبط بالأشياء، فهو بذلك لا ينكر نظريَّة آرسطو طاليس التي تؤكِّد أنَّ العلم قائم على المعنى الكلّيِّ، لأنَّه تمسَّك بالمذهب الآرسطيِّ القائل بأنَّ الفرديَّات فقط هي التي توجد.([78])

إذًا، العلم الحقيقيُّ يهتمُّ بقضايا المعنى الكلّيِّ، وهذا واضح من خلال الأمثلة التي أعطاها للقضايا “الرجل قادر على الضحك”، وكلُّ رجل قادر على التدريب حيث تستند المعاني الكليَّة على الأشياء الفرديَّة وليست على حقائق المعنى الكلّيِّ الموجودة فوق التصوُّر العقلي extra-mentalty.

وإذا كان أوكام قال إنَّ العلم الحقيقيَّ يهتمُّ بالأشياء الفرديَّة عن طريق المعاني أو الحدود terms، فهو لا يعني أنَّ العلم الحقيقيَّ لا يكون مرتبطًا بالموجودات الحقيقيَّة وهي الأشياء الفرديَّة، حيث يهتمُّ العلم بصحَّة أو بزيف القضايا، ولكن يمكن القول بأنَّ قضيَّة العلم الحقيقيِّ قضيَّة صحيحة،إذا كانت مخالفة لكلِّ الأشياء الفرديَّة أو لكلِّ معاني القضايا التي تكون دلالات طبيعيَّة. والفرق بين العلم الحقيقيِّ والعلم العقلانيِّ يكمن في أنَّ الأجزاء التي تكون لمعاني القضايا تُعرف عن طريق العلم الحقيقيِّ المستند إلى الأشياء والتي لا تكون حالة مرتبطة بمعاني القضايا المعروفة بوساطة العلم العقلانيِّ، وهذه المعاني تستند إلى معانٍ أخرى.

كما أنَّ إصرار أوكام على الأشياء الفرديَّة كموجودات نفسيَّة لا يعني أنَّه أنكر العلم المعتمد كمعرفة لقضايا المعنى الكلّيِّ، أو أنكر أفكار آرسطو في المبادئ المتعذّر إثباتها أو برهنتها.

فهو لم يقصد أنَّ كل القضايا الحقيقيَّة يمكن إثباتها بالقياس المنطقيِّ، ولكنه اعتبر أنَّه في كلِّ الحالات، تكون المعرفة العلميَّة مكتسبة من نتاج القياس المنطقيِّ الجيِّد. بمعنى آخر، هو أيَّد فكرة أرسطو في نظريَّة البرهان، وهو يحمل جانبًا للعقل عندما قال إنَّ العلم يهتمُّ بالقضايا، إذ لم يكن يعني أنَّ العلم منفصل كليَّة عن الحقيقة، أو أنَّ نظريَّة البرهان لا تستطيع أن تخبرنا بأيِّ شيء عن الأشياء. ([79])

من هنا، نلاحظ أنَّ أوكام قبل العلم الحقيقيَّ ليميّزه عن العلم العقليِّ، ولكنَّه أبدى سابقًا رفضه للماهيَّات الميتافيزيقيَّة، والعلم الحقيقيُّ كعلم برهانيٍّ يدقِّق أكثر في برهنة تضمُّنات المعاني والمقدِّمات والتعريفات، ويحفظه مع عالم تصوُّريٍّ صرف. ونتيجة القياس في العلم الحقيقيِّ يمكن أن تحقِّق تجريبًا، وليس هناك ضرورة مطلقة لتحقُّق وجودها تجريبًا. وهو يرى أنَّ هذه وجهة نظر المسيحيَّة الحقَّة في فكرة الضرورة العليَّة التي لها جذورها في الفلسفة الوثنيَّة لتضرّ الفكر المسيحيّ.([80])

إلى ذلك، إذا كانت العلوم تهتمُّ بالعقل عند أوكام، فقد رأى أنَّ العقل شيء رائع، ولكن استنتاجاته لا تكون لها معنى إلَّا إذا كانت تشير إلى التجربة، أي إدراك الذاتيَّات الفرديَّة أو إلى أداء الأفعال الفرديَّة، وإلَّا فإنَّ استنتاجاته تكون من قبيل العبث، وقد تكون تجريدات خادعة، وما أكثر الَّلغو قولًا وكتابة بإساءة فهم الأفكار على أنَّها أشياء، والتجريدات على أنَّها حقائق، فالفكرة المجرَّدة لا تقوم بوظيفتها إلَّا عندما تؤدّي إلى بيّنات معيَّنة عن أشياء معيَّنة.

لقد أعلن أوكام أنَّ كلًّا من الميتافيزيقيِّ والعلم تعميمات مقلقة لأنَّ تجربتنا ليست عن ذاتيَّات معيَّنة في مساحة وزمن محصورين في نطاق ضيّق. ولذلك، من الغرور أن تفترض على وجه الشمول والدوام صحَّة القضايا والقوانين الطبيعيَّة التي تستمدُّها من هذا القطاع الصغير من الحقيقة، فتُصاغ معرفتنا وتحدَّد بوسائلنا وطرقنا في إدراك الأمور(وهذا قال به كانط في ما بعد)، وهي تبقى حبيسة في سجن عقولنا، ويجب ألَّا يُدَّعى أنَّها الحقيقة الموضوعيَّة أو النهائيَّة عن أيِّ شيء.([81])

المعرفة الحدسيَّة:

القسم الثاني من الجانب الأبستمولوجيِّ لمفهوم المعنى الكلّيِّ، ركَّز فيه أوكام على شقَّين: الأول، ميَّز فيه بين نوعين من المعرفة وهما المعرفة الحدسيَّة والمعرفة المجرَّدة. والثاني نفى فيه دور النوع في المعرفة الحدسيَّة.

بالنسبة إلى المعرفة الحدسيَّة (*) فهي توصف كفعل للإدراك في فاعليَّة ما يحكم عليه بأنَّه موضوع مدرك موجود أو غير موجود، أو له كيفيَّة جزئيَّة، أو يمتلكها، أعني، أنَّها فعل إدراك مباشر في فعاليَّة الحقيقة الإحتماليَّة التي يمكن أن تكون.

قبل أوكام بأنَّ المعرفة الحدسيَّة للموضوع غير الموجود منطقيَّا ممكنة، لأنَّها تسبَّبت بحضور موضوعاتها. لذلك، ليس من التناقض الذاتيِّ أنَّها توجد من دون الموضوعات الموجودة، ولو افترضنا أيَّ حقيقة Effect يمكن أن تكون ناتجة من طريق العلَّة المخلوقة التي أوجدها الله من دون العلَّة المخلوقة، فهذه احتماليَّة منطقيَّة أدركتها قدرة الله في هذا الصدد، لأنَّ الله في الاعتقاد المسيحيِّ ينتج المعرفة الحدسيَّة لمستقبل الأشياء والأحداث عن طريق ما يملكه الأنبياء والقدّيسون من معرفة ثابتة لما لا يوجد بعد، وأنَّ الله بذاته الذي يدرك كلَّ الأشياء حدسيًّا وليس تجريديًّا ([82]). وإذا كان أفلاطون اعتقد أنَّ المعنى الكلّيَّ يدرك حدسيًّا لأنَّه غير موجود في الطبيعة، إنما وجوده وجودًا عقليًّا، فإنَّ أوكام يجاريه في ذلك بدافع لاهوتيٍّ وهو أنَّ الله غير مرئيٍّ، ومعنى أنَّه غير مرئيٍّ لا يعني أنَّه غير موجود، إنَّما يدرك وجوده حدسيًّا.

وذكر أوكام أنَّ المعرفة الحدسيَّة شكل لموضوع إدراك حاضر لنا المعرفة به يمكن أن تكون بيّنة([83]). فالشيء الجزئيُّ هو ما يفهم بمعرفة المعنى الكلّيِّ، والتصوُّر النوعيّ للإنسان الذي هو تعقُّل فقط لسقراط وأفلاطون والجزئيَّات الأخرى([84])، فكلمة إنسان موضوع إدراكيٌّ حدسيٌّ موجود كمعنى كلّيٍّ يمكن أن يكون متحقِّقًا تحقيقًا بيِّنًا في جزئيَّات الأسماء كأفلاطون وسقراط.

وقد يكون الحدس تامًّا حين يُبنى على الخبرة المباشرة، وغير تامٍّ حين تأتي الخبرة بمثل معرفتها لصاحبها، وهو ما عبَّر عنه سكوت في أنَّ حدسيَّات الأشياء تكون مضطربة فى هذه الحياة لعدم قدرتنا على فهم محتويات الأشياء، وأنَّ كلَّ المعارف المجرَّدة نبعت من المعارف الحدسيَّة، كما هو عند هيوم، من أنَّ كلَّ الأفكار نبعت من تطابق الانطباعات، وأنَّها تعتمد على تركيب يحصل على قدرة أو عادة habitus لفهم الموضوع. ([85])

هذا الاتجاه هو نفسه الذي اتَّخذه أرسطو، حيث أنَّ المعنى الكلّيَّ عنده مجرَّد عن الجزئيَّات التي تأخذ انطباعاتها من الكلّيَّات، وأنَّ ما حدث هو أنَّ العقل جرَّد الجزئيَّات بالحدس عن طريق الإدراك المباشر.

ممَّا سبق يتَّضح لنا أنَّ كلًّا من أفلاطون وأرسطو وأوكام متَّفقون حول أنَّ وظيفة المعرفة الحدسيَّة هو إدراك المعاني الكليَّة، أمَّا إدراك الجزئيَّات فهو مخوَّل للمعرفة المجرَّدة.

ورغم هذا الاتفاق، كان أوكام يرفض المعرفة الحدسيَّة العقليَّة الأرسطيَّة ويرضي نفسه بتكرار حجَّتين لسكوت لتأييد هذا الاعتراض الأوليِّ، أنَّ معرفة الجزئيَّات والمعرفة الحدسيَّة حيّزت بالإحساسات، وما هو ممكن للقدرة الأدنى ممكن للقدرة العليا الثانية، أنَّ المعرفة التي تحوي شروط الأشياء الزمانيَّة والمكانيَّة تكون كاملة أكثر من المعرفة التي لا تشمل هذه الشروط. لذا، فإنَّ المعرفة الحدسيَّة أكثر كمالًا من المعرفة المجرَّدة والإحساسات قابلة للمعرفة الحدسيَّة، وإذا كان العقل لا يقبل بطريقة مماثلة للمعرفة الحدسيَّة، فإنَّ معرفة الحسِّ ستكون أكثر كمالًا من المعرفة العقليَّة.([86])

لقد أخطأ أوكام في اعتبار أنَّ المعرفة الحدسيَّة عند أرسطو عقليَّة، لأنَّنا إذا بحثنا في التراث الأرسطيِّ، خصوصًا في النظريَّة الأبستمولوجيَّة، نجد أنَّ نوع الحدس الذي استخدمه أرسطو من بين أنواع الحدس المختلفة التي تحدَّث عنها فلاسفة العصر الوسيط، لوجدنا أنَّه لم يكن حدسًا عقليًّا فحسب، ولم يكن هو ذلك الحدس المباشر الذي يتجاوز العقل، بل كان أقرب ما يمكن أن نسمّيه بالحدس العقليِّ الحسّيِّ، إذ إنَّ خيطًا رفيعًا يربط بين هذين المعنيين للحدس عند أرسطو.([87])

ويرى أوكام أنَّ المعرفة الحدسيَّة هي الصورة الأولى لمعرفتنا بالجزئيَّات، وتحدث من دون توسُّط بين العقل والموضوع، وهذه الأشياء واقعيَّة، والأشياء الواقعيَّة هي جزئيَّات، ثمَّ إنَّ معرفتنا تبدأ بمعرفة الأشياء الجزئيَّة.

كما يقول “كلُّ شيء جزئيٍّ هو جزئيٌّ في ذاته لا يمكن أن يُجزَّأ بالمادَّة، ولا نستطيع أن نبدأ بطبيعة المعنى الكلّيِّ ونسأل كيف يجزّئونه؟ يمكن أن نبدأ بالأشياء الفرديَّة، ونسأل كيف أن التصوُّر الذي نطبِّقه لهم هو معانٍ كلية”.([88] )

هذا التساؤل عن المعاني الكلّيَّة يجعلها مشكلة سيكولوجيَّة لا مشكلة ميتافيزيقيَّة. ولكن، كيف أجاب أوكام على هذه المشكلة السيكولوجيَّة؟!…. أجاب بأنَّ ” الجزء (الشيء الجزئيَّ) يُعرف أوَّلًا بمعرفة خاصَّة وبسيطة PROPER AND SIMPLE هي المعرفة الحدسيَّة.([89])

وهذه المعرفة، بجانب الموجود الخاصِّ والبسيط، يمكن أن تكون مختلفة وليس من الضروريِّ أن تأخذ تصوُّرًا مختلفًا لأيِّ معنى كليٍّ مهما كان. بعبارة أخرى، إنَّ الشيء يمكن أن يعرف بطريقة مختلفة ومن دون وصفه العقليِّ ratio definitive.([90])، لذا، فالشيء يمكن أن يعرف بطريقة عقليَّة من دون أن يأخذ تصوُّرًا كليًّا له.([91])

الواقع أنَّ مفهوم المعنى الكلّيِّ لا يقلُّ عن الخاصِّ والبسيط والمعرفة المختلفة للجزئيَّات بجانب الوجود البعديِّ لهposterior طبقًا لتعميمه، ومن هذه المعرفة الخاصَّة والبسيطة للجزئيَّات ننتقل إلى المعرفة العقليَّة والكلّيَّة التي تُجرَّد من الوجود والحاضر والاختلافات الفرديَّة للموضوعات الفرديَّة.

المعرفة التجريديَّة:

أما المعرفة التجريديَّة، فتوصف كأيِّ فعل للمعرفة في فعاليَّة ما لا يمكن أن يُعرف، سواء كان موضوعًا مدركًا موجودًا أم غير موجود، أو فعاليَّة حكم إدراكيٍّ يمكن أن يكون، وهما نوعان من الموضوعات المتشابهة المدركة يكونان ممكنين من خلال التجربة.([92])

لقد فرق أوكام بين نوعين من المعرفة المجرَّدة، هما: المعرفة المجرَّدة الفعليَّة Prima abstractive والمعرفة المجرَّدة المعتادة scunda abstractive( التي تنتج من عادة).

فالمعرفة المجرَّدة الفعليَّة نتجت من المعرفة الحدسيَّة الكاملة التي هي شيء سابق لهذا الفعل، وهي أيضًا فعل عقليٌّ حيث لا يوجد توسُّط بين الشيء المدرَك والعقل ذاته.

أمَّ المعرفة المجرَّدة المعتادة فنتجت من العقل ومن المعرفة المجرَّدة الفعليَّة، حيث لا يكون هناك توسُّط بين العقل والشيء المدرك، ولكن بين الأفعال العقليَّة المختلفة فقط. ([93])

ما سبق يؤكِّد أنَّ كلَّ المعارف ترتكز على المعرفة الحدسيَّة الكاملة، حيث لا يكون هناك توسُّط بين العقل والأشياء المدركة، فنوعا المعرفة السالفا الذكر هما عماد إدراك المعنى الكلّيِّ عند وليام الأوكامي الذي أعطى المعرفة الحدسيَّة الاهتمام الأكبر لأنَّ من وظيفتها إدراك المعنى الكلّيِّ، وكان في اهتمامه هذا أميل إلى أفلاطون أكثر من آرسطو.

الشق الثاني من تقسيم المعرفة في الدور الأبستمولوجيِّ للمعنى الكلّيِّ عند أوكام هو إنكار دور النوع في المعرفة، حيث رفض أن يكون للنوع أيُّ دور في المعرفة لأن ليس له دليل تجريبيٌّ فى المعرفة الحدسيَّة، ويؤدّي إلى مبادئ ميتافيزيقيَّة غير واضحة، والُّلجوء إليه يُعدُّ عجزًا في قوة المنهج التجريبيّ. ولو كان النوع ضروريًّا للمعرفة الحدسيَّة لأمكن حفظه في غياب الموضوع، وهذا الحفظ للنوع قد يسبِّب معرفة حدسيَّة للموضوع الغائب حتى في عدم وجوده وهذا خطأ، وتناقض للتجربة، على حدِّ تعبير أوكام.

فالنوع سابق لكلِّ فعل معرفيٍّ ومنفصل عنه، ومتوسِّط بين الشيء المدرك والعقل، في هذا الفعل. وكما رأينا من قبل أنَّ أوكام يرفض أن يكون هناك توسُّط بين العقل والشيء المدرك للمعرفة الحدسيَّة الكاملة، أو أيِّ شيء سابق للفعل العقليِّ باستثناء الشيء المدرك والعقل في ذاته، لذلك أقصى هذا التوسُّط، وهذا الإقصاء يعني نفي النوع كمعنى كلّيّ.

وقد أوضح أوكام الأسباب التي من أجلها يفترض الناس النوع، وحصرها فى خمس نقاط:

الأولى، لأنَّ النوع ضروريٌّ لتوضيح كيفيَّة حدوث التعقُّل.

الثانية، لأنَّه يوضح كيف يحلُّ الشيء المدرك محلَّ العقل.

الثالثة، لأنَّه يوضح كيف يستوعب العقل الموضوع.

الرابعة، لأنه يوضح كيف تحدّد وتقلِّل قوى العقل المجهولة للفعل.

الخامسة والأخيرة، لأنَّه يوضح الارتباط بين العقل والموضوع في المعاني” التي تحرَّكت” و”التي تتحرَّك” ([94]).

يبدو أنَّ أوكام قد تأثَّر بآرسطو حين أخَّر القول في كتاب الطوبيقا، ولم يتحدَّث عنه مع الكليَّات الأربع: وهي الجنس والفصل والخاصة والعرض، وتحدَّث عن النوع في أماكن متفرِّقة من المقالة الأولى، حتى المقالة الخامسة، وجعله في الطوبيقا موضوعًا ولم يجعله محمولًا. وقد أخطأ فرفريوس حين جعله محمولًا وقد يخطئ “إيرون” Arron([95]) هذا الرأي حين يقول: إنَّ النوع عند أرسطو في أعمال أخرى غير الطوبيقا يجعله موضوعًا ومحمولًا، وأنَّ فرفريوس لم يكن مخطئًا، وقد جعل أرسطو الجنس والنوع واحدًا (*)، وهما يعبِّران عن جزء من طبيعة أساسيَّة للموضوع، كما أنَّهما أساسيَّان ولكن ليسا ممتدَّين، وللسبب نفسه، الفصل لا يختلف عن الجنس، ولذلك أدرك أرسطو الاختلاف بينهم في أماكن متفرِّقة، وهو لا يحتاج أن يميِّز بين النوع والجنس، رغم أنَّ النوع يكون جنسًا، والجنس يكون نوعًا.

هذه المسألة فشل فرفريوس في إدراكها ما تسبَّب في وصولها مشوَّشة إلى فلاسفة العصر الوسيط، رغم أنَّ أرسطو أوضح هذه المسألة حين ميَّز بين الجنس والنوع والفصل، كما ذكرنا في الفصل الثالث، وما نستطيع قوله الآن هو أنَّ مسألة النوع قد حدَّث فيها، ليس عند أوكام، حيث أنَّه لم يدرك ما قاله أرسطو ونفى النوع الذي أثبته.

وقد أرجع أوكام السبب فى نفى النوع فى كتابه reportatio إلى ثلاثة أسباب:

السبب الأوَّل: يقول فيه “الذين وضعوا النوع المتعقّل إنهم وضعوه لأنَّ الشيء المادّيَّ لا يمكن أن يكون فعلًا للشيء الروحيِّ، ولكن العقل الفعال روحيٌّ مثل العقل المنفعل، فكيف يكون فعل النوع المادّيُّ كعلَّة غائبة مع العقل الفعَّال في إنتاج النوع اللَّاماديّ immaterial؟

أو أنَّ الضوء الغامض للعقل الفعَّال استطاع أن يعطي روحيَّة للنوع المحسوس spieces sensibilis(الذي يُعدُّ مادّيًّا خالصًا)، فلماذا لا يستطيع هذا الضوء أن يعطي روحيَّة للموضوع المادّيِّ مباشرة من دون الرجوع إلى النوع؟ إذن، النوع لا يعدُّ حلًّا لمشكلة الروحيَّة dematerialization وهو ببساطة يغيِّرها.

والشيء في ذاته كاف لتقرير قدرة العقل، أو على الأقل لا يقلُّ كفاية عن النوع، فلماذا نفترض النوع؟.

السبب الثاني: إذا كان النوع ضروريًّا لربط الموضوع بالعقل، فإنَّ نوعًا آخر يجب أن يكون ضروريًّا لربط الموضوع والنوع الأول في العقل، وهكذا بلا نهاية.

السبب الثالث: كما أوضحنا أنه ليس هناك نوع ضروريٌّ كي يمثِّل الموضوع للعقل في المعرفة الحسّيَّة، وذلك النوع غير ضروريٍّ في المعرفة المجرَّدة، وعلاوة على ذلك لو أنَّ شيئًا يمثِّل الموضوع للعقل فإنَّ هذا التمثيل بلا معنى، إذا لم يعرف الممثّلrepraesentatum بوضوح. وبعبارة أخرى، الموضوع يجب أن يعرف قبل النوع لو حصل النوع على أيِّ معنى، فلا يمكن أن نعتبر النوع كشيءٍ يضع موضوعًا معروفًا بالتمثيل.([96])

والأسباب الثلاثة في نفي النوع، كما رأينا، يدور أوَّلها على أنَّ الشيء كافٍ بذاته، وثانيها يحاول تحقيق الفصل – يجب ألَّا تتعدَّد الأشياء بلا ضرورة – الذي ينشده أوكام، وثالثها يرى أنَّ تمثيل النوع في العقل بلا معنى، وهذه هي الأسباب الظاهرة عنده، إلَّا أنَّ السبب الخفيَّ الباطن هو سبب لاهوتيٌّ لم يعلن عنه، وسنحاول أن نستجليه في المحور الرابع، وهو لاهوت المعنى الكلّيّْ.

لاهوت المعنى الكلِّيّ:

في المحور الرابع، في مفهوم المعنى الكلّيِّ، أو الجانب اللَّاهوتيُّ، يكرَّر أوكام في أكثر من موضع منه أنَّ الوجود يقسم إلى موجودات فعليَّة وموجودات عقليَّة، كما يقسِّم الجوهر إلى مادّيٍّ وروحيٍّ. والموجودات العقليَّة والفعليَّة مختلفة أكثر من اختلاف موجودين واقعيَّين، كما أنَّ الجوهر المادّيِّ والروحيِّ مختلفان أكثر من اختلاف جوهريَّين ماديين.([97])

وهو يقرِّر أيضًا أن هناك حالات يكون فيها الموجود مختلفًا عن الآخر، منها أنَّه مختلف كموجود واحد عقليٍّ عن الآخر، حينما يكون هناك اختلاف في العقل، ومنها أنَّه مختلف كالموجود الواقعيِّ أو الشيء الواقعيِّ عن الموجود الفعليِّ في حالة الاختلاف الضيِّق وليس اختلافًا في العقل، ولكنَّه اختلاف متوسِّط، وبالمعنى الواسع يقال إنَّ هناك اختلافًا في العقل، ومنها أنَّه اختلاف في إجماليِّ الشيء الواقعيِّ أو موجود الفعل من الوجود الواقعيِّ.([98])

ولكن، ثمَّة شكٌّ في أنَّ تقسيم الموجودات إلى موجود عقليٍّ وموجود واقعيٍّ يكون شاملًا، كما قال أوكام، لأنَّه لا يسمح بالقول أنَّ الموضوعات لا يمكن أن توجد وفيها وجود موضوعيٌّ حين نفكِّر بها فحسب، ولكنَّ المخلوقات الجزئيَّة يمكن لها هذا الوجود الموضوعيُّ حتى لو أنَّها لا توجد في هذا الوق، وهكذا مماثلة الأفكار الإلهيَّة الكلّيَّة مع المخلوقات في ذاتها إلى حدٍّ بعيد، كما توجد بطريقة موضوعيَّة في العقل الإلهيّ([99]). ويرى أوكام في هذا الصدد أنَّ أفكار كلِّ المخلوقات فهم أزليٌّ وغير قابلة للتغيير بواسطة الله([100]). ويؤكِّد بوضوح أنَّ الشيء الواقعيَّ فكرة متشابهة لها وجود موضوعيٌّ في عقل الله وقدِّمت خارج العقل بواسطة الله([101]). وقد أنكر أن تكون الحكمة الإلهيَّة والخيريَّة الإلهيَّة متشابهة بل مختلفة في العقل، كما أنَّ الكليَّات والجزئيَّات حقائق متشابهة ومختلفة في العقل، وبالنسبة إلى المخلوقات فهي مفهومة أزليًّا بواسطة الله، فهي فعليًّا غير متشابهة ولا مختلفة منذ الأزل وما يوجد فعليًّا يمكن أن يكون متشابهًا أو مختلفًا.([102])

وإذا كان من غير الممكن عند دنس إسكوت أن نحلَّ المشاكل الأنطولوجيَّة – المعاني الكلّيَّة والجزئيَّة – واللَّاهوتيَّة من دون الرُّجوع إلى التماثل الشكليِّ أو الاختلاف كمتضادٍّ مع الاختلاف الواقعيِّ الذي يسود بين الأشياء الواقعيَّة واختلاف العقل القائم على نشاطات العقل للفهم، لأنَّه يرى أنَّ الاختلاف موجود في الله بين كيان وكيان entity وبين حقيقة وحقيقة، حتى في الموضوع الواحد بين تصوُّرات وتصوُّرات.([103])

أوكام يرفض هذا الرأي الإسكوتيِّ الأفلاطونيِّ، ويناقض أيضًا أفلاطون نفسه حيث أنَّ الجزئيَّات عنده مختلفة لكثرتها ولا تعبِّر عن وجود موضوعيّ. والوجود الحقيقيُّ هو وجود الكليَّات التي يشملها وجود الخير في ذاته الذي لا يوجد فيه اختلاف كالاختلاف الموجود في الفرديَّات الطبيعيَّة.

وهو يوضح أنَّ الاختلاف بين الكليَّات والجزئيَّات في العقل هو اختلاف ضئيل، لأنَّ الكليَّات برأيه هي تصوُّرات فحسب، ولا أحد يمكنه القول أنَّ الجزئيَّ الموجود حقيقة في الواقع يكون مجرَّدًا في العقل، لذا استنتج أنَّ المعنى يجب أن يكون في العقل الذي لا يكون له وجود واقعيٌّ، ولكن يوجد كموضوع في الفكر([104])، فليس من المسلَّم به أنَّ هناك أشكالًا في الله أو أيٍّ من المظاهر الماهويَّةQuidditative aspects، أو أنَّ المظاهر الماهويَّة تزيد عن الأشياء الواقعيَّة المتعدِّدة، وهكذا تكون الماهيَّة والإضافة – الله وثالوثه – ولا يجب التسليم بأنَّ هناك كثرة لأيٍّ ما يكون موجودًا حقًّا في الله مهما كان ما يسمَّى به أكثر من كثرة الأشياء، لهذا لا توجد نماذج حقيقيَّة أو أشياء كثيرة.([105])

لا يعتقد أوكام بأنَّ تعدَّد الكيانات يأتي من حقيقة أنَّ الماهيَّة والأبوَّة مختلفان شكليًّا، فإذا كانت XوY مختلفين شكلًا، فلا يستلزم أنَّهما تصوُّرات مختلفة، وأن هناك اختلافًا وسطًا، حتى لو لم يكن بين الموجود الحقيقيِّ والموجود الفعليِّ، عندما يقال إنَّ الماهيَّة والإضافة مختلفان شكلًا Formally.([106])

وهنا تبرز المقولة القائلة بأنَّ الماهيَّة الإلهيَّة تختلف شكليًّا عن أيِّ ألوهيَّة للابن، فإنَّ كلمة الشكليَّة هنا لا تحلُّ محلَّ أي موجود حقيقيٍّ أكثر من أنَّها تعمل كمقولات دلاليَّة Syn catearmatic.([107])

فالماهيَّة الإلهيَّة مختلفة عن النبوَّة والقدسيَّة وتتماثل مع الأب لأنَّهما مرتبطان، حيث أنَّ كلًّا منهم له صفاته التي لا تحمل على الأخرى، ولكن الماهيَّة الإلهيَّة مشتركة للأشخاص الثلاثة والأبويَّة لا تكون مشتركة. فالابن والروح القدس متشابهان فعلًا ولكن ليسوا متشابهين كالأب، وعلى ذلك تكون الماهيَّة الإلهيَّة مشتركة لثلاثة أشخاص كالشيء البسيط الواحد يكون متعدِّدًا لأشياء مختلفة أو معنى كليًّا له جزئيَّاته المتفرِّدة، وهذا هو وجه الإتقان، أمَّا الاختلاف فهو في الشكل حيث أنَّ الأشخاص الثلاثة هم واحد ولكنَّهم مختلفون في الشكل.([108])

هذا التطبيق اللَّاهوتيُّ على المعنى الكلّيِّ ليس بجديد عند أوكام، فقد أتى به روسلينوس في تفسيره لعقيدة الثالوث المقدَّس فقال كما أنَّ أثفراد – وهي الجزئيَّات – موجودة في أنواع المخلوقات (الأنواع هي الكليَّات) ، فإنَّ الأقانيم هي الموجودة في الله، فالله فيه من الجواهر بقدر ما فيه من الأقانيم بحيث نستطيع القول بثلاثة آلهة لو أنَّ العرف يسمح بذلك.([109])

وإذا كانت هذه هي العلاقة بين الثالوث أو الثلاثة أشخاص بالأب أو الله، فما هي علاقة الله بالمخلوق؟ إن الله والمخلوق عند أوكام يكونان موجودين، ولا يوجد معنى كليٌّ مشترك لهما. ولذلك لو كانوا موجودين لابد من موجود ثالث يجمعهما للسبب نفسه، وهو الموجود الثالث الذي يفوقهما، وهذا يستلزم موجودًا رابعًا وخامسًا، وهكذا بلا نهاية، وهذا خطأ لأنَّ النتائج العلميَّة ستستمرُّ بلا نهاية.

وإذا كان الله والمخلوق يجمعهما معنى كليٌّ فإنهما قد يتَّفقان وقد يختلفان، ولكن لا شيء يختلف عن شيء من خلال اتفاقه معه، وإلَّا سوف لا يوجد طريق فاحص للاختلاف بين وجود الجنس والفصل، والله يمكن أن يكون في جنس من دون تركيب Copsation.([110])

يظهر لنا من هذا النص أنَّ الله والخلق لا يجمعهم معنى كليٌّ واحدٌ وذلك يؤكِّد البساطة الإلهيَّة، فلو كان هناك اشتراك أو معنى كليٌّ ملائمٌ لكلٍّ من الله والخلق فسوف ينتج من ذلك أمران:

- سيتفقون في خصوص واحد، وهو أنَّ التصوُّر أو المعنى الكلّيَّ سيكون ملائمًا لكلٍّ منهم.

(ب- سيختلفون في خصوص آخر، ويصبح هناك اختلاف بين الله والمخلوق، والخصوصان ليسا متشابهين لأن هذا سيقتضي نوعًا من التركيب في الله مع أنَّ الله بسيط، ويمكن عن طريق البرهان أن نُجمع على أنَّ هذا الاشتراك أو المعنى الكلّيَّ غير موجود، والجملة الأخيرة في الفقرة تدعم الادّعاء في (أ) و(ب) فهما لا يمكن أن يكونا متشابهين في ناحية واحدة. على سبيل المثال، الإنسان والحيوان على حدٍّ سواء في الحيوانيَّة ولكنهما مختلفان لأنَّ الإنسان عاقل والكلب غير ذلك، والحيوانيَّة جنس مشترك، بينما العقلانيَّة واللَّاعقلانيَّة هي فصل، ولو حسبنا الصفة المتشابهة والمختلفة للإنسان والكلب سنجد في النهاية أنَّنا عاجزون عن الوصول إلى الاختلاف بين الجنس والفصل هنا، وأحيانًا يقال إنَّ الله ليس في جنس(وهذا خروج عن المقولات الأرسطيَّة)، وأنَّه إذا كان جنسًا فسيكون في بعض أنواع الأجناس ويكون مركَّبًا من الجنس والفصل، وهذه النتيجة ستكون فاشلة إذا حسب التشابه والاختلاف بين الأشياء.

هنا يُطرح السؤال: إذا كان لا يوجد معنى كليٌّ بين الله والخلق فهل هذا المعنى موجود في الله؟

يتَّفق أوكام مع توما الأكويني على أنَّ الكليَّات لابدَّ وأنَّها كانت في عقل الله حين قرَّر أن يخلق كائنين بشريَّين، ولابدَّ وأنَّه كان لديه تصوُّر للوجود البشريِّ رغم أنَّه لم تكن هناك بعد موجودات فرديَّة يكون هذا التصوُّر تجريدًا منها.

وبذلك، لم تعد المعرفة الإلهيَّة معرفة الأشياء فقط ولكن الماهيَّات الأزليَّة تنشئ نوعًا من العالم يخضع لعقلانيَّة الله الذي يتحكَّم في موقفه الخلقيِّ، وفي الَّلحظة التي تحمل فيها المعرفة الإلهيَّة على الجزئيَّة من جانب آخر فالله ينتج الأشياء كما يفرضها. وكلُّ ما يوجد يكون فرديًّا، وكلُّ الأفراد يكونون منفردين، وفرديَّة الكائن لا تضاف إلى طبيعة شيء بل هي ماهيَّته نفسها لإجابة مطلبه، وهو من أيِّ شيء يتكوَّن مبدأ الفرديَّة، أو على الأقل بالطريقة التي تعوَّدنا فيها على استخدام هذا المبدأ كي نوضح أنَّ لدينا القدرة على صنع المعنى الكلّيِّ والمعنى المناسب لإعطاء معانٍ كليَّة عامَّة في نظريَّة الافتراض، وهكذا لا يوجد داخل الكائن حقائق أو صور متميِّزة، فالكلُّ أصبح عبارة عن كتلة، وكلُّها من مأخذ واحد ومصبٍّ واحد.

لكي يزيِّن الإنسان أحاديثه ابتدع معاني وتصوُّرات مجرَّدة، وانتهى بتصديق أنَّ كلَّ تصوُّر هو حقيقة مطابقة لإنسان قام بعمل ليس من الأجناس والفصول، ولكن من الزمان والمكان والعدد والحركة قام بأشياء متميِّزة، حيث أنَّ الكائنات ستكون مكوَّنة كشكل فسيفسائيٍّ من الأحجار أو الألوان، وحينما تتذكَّر أنَّ الله لديه القدرة على خلق كلِّ حقيقة فإنَّ زيف الفرض يظهر أحيانًا واضحًا وجليًّا.([111])

لقد وصل الحدُّ بأوكام وهو يشيد بهذه القدرة الكليَّة لله في امتلاك المعاني الكليَّة، إلى أن يقول: ” إنَّ الله لو شاء لخلق عالمًا تكون فيه السرقة والزنا والحقُّ فضائل “([112])، وهو إذ يناقش قضيَّة المعنى الكليَّ وارتباطه باللَّاهوت فإنَّه يناقشها من أجل أيِّ معرفة بالله يمكننا الوصول إليها.

تعقيب:

ممَّا سبق، يمكننا استنتاج أنَّ وليام أوكام تحدَّث عن مفهوم المعنى الكلّيِّ من خلال أربعة محاور:

المحور الأوَّل: تحدَّث فيه أوكام عن ماهيَّته ضمن ثلاثة أطر: في الإطار الأول اتَّفق مع أفلاطون وأرسطو في تعريفه وهو كلُّ ما يحمل على كثيرين، ولكن جاءت طرق المعالجة مختلفة. فرغم هذا الاتفاق نراه يصف المعنى الكليُّ بأنَّه مفرد لأنَّ المفرد يكون في العقل، وهو كيفيَّة واحدة وليست متعدِّدة، ولكي يصف هذه الطبيعة قسَّم المفرد إلى ثلاثة أنواع. وعلاوة على ذلك رأى أنَّه يكمن في دلالات الأشياء فقسَّم الدلالة إلى أربعة أقسام. وفي الإطار الثاني رفض أن يكون المعنى الكلّيُّ جوهرًا مستندًا في ذلك إلى نصوص كتاب الميتافيزيقا لأرسطو، وشروح تلاميذه خصوصًا الشَّارح الأكبر(ابن رشد)، رافضًا بذلك رأي أرسطو في جعل المعنى الكلّيِّ جوهرًا في كتاب المقولات، كما أنّه أحلَّ مقولة الكيف حمل مقولة الجوهر مخالفًا في ذلك رأيه القائل بأنّ الجوهر ما تحمل عليه باقي المقولات العشر. وقد أرجع أوكام ذلك إلى أن المعنى الكلّيِّ قصد داخل النفس، ولكونه كذلك فقد تقسم الموجودات إلى موجودات داخل النفس وموجودات خارجها، كما أنه عدَّ مبدأ أرسطو في ملازمة المعنى الكلِّيِّ للجزئيَّات مدمِّرًا لمذهبه. أمَّا في الإطار الثالث فقد تمسَّك أوكام بأنَّ المعنى الكلِّيَّ هو فعل العقل، ويعني ذلك أنَّه تصوُّر أو انفعال للنفس، ولكونه كذلك فإنَّ هذا التصوُّر هو فعل للفهم.

المحور الثاني: يعبَّر فيه أوكام عن اتِّجاهه الإسميِّ أو المعنويِّ، وقد ارتكز هذا المحور على أساسين: الأساس الأول هو تقسيم المعاني، والأساس الثاني هو تقسيم مقاصد النفس، في القسم الأول فسَّر المعنى ثلاثة تفسيرات كما قسَّم الكلام إلى مكتوب ومنطوق وعقليٍّ، ورأى أنَّ معظم الاختلافات بينهما هي اختلافات نحويَّة. وقد تناول أرسطو هذه الإشكاليَّة إلَّا أنَّ تناوله كان في إطار ضيِّق. وبالإضافة إليه، تأثَّر أوكام بفلاسفة العصر الوسيط كبيتر أوف سبان ورسلينوس، إلَّا أنه اختلف مثلًا عن روسلينوس الذي قال” إنَّ المعنى صوت في الهواء”. وفي القسم الثاني فرَّق بين نوعين من المقاصد للنفس: المقصد الأول هو فعل لفهم دلالات الأشياء كالروابط والأفعال، وهي كالمقولات العشر عند أرسطو، أما المقصد الثاني فهو كالنوع والجنس والفصل، وهي كالكليَّات الخمس عند أرسطو أو المعاني الكليَّة.

المحور الثالث: يعبِّر فيه أوكام عن الجانب الأبستمولوجي للمعنى الكلّيِّ، وقسَّمناه إلى قسمين: الأول يدور حول تقسيم العلم، والثاني حول تقسيم المعرفة وسلب النوع، أي دور في المعرفة الحدسيَّة. في القسم الأول ميَّز بين نوعين من العلم هما: علم حقيقيٌّ واقعيٌّ Scienetio Realis يركِّز على الحقيقة في العقل كالمنطق الذي يهتمُّ بمعاني القصد الثاني التي هي معانٍ كليَّة، وهو يهتمُ! بها من منطلق أنَّها لا يمكن أن تكون موجودة من دون العقل، وتعالج بالاختلاق العقليِّ. كما أنَّه يهتمُّ بالأشياء التي تربط الأشياء الفرديَّة. أمَّا العلم العقليُّ فيهتمُّ بالمعاني التي لا تستند مباشرة إلى الأشياء الحقيقيَّة. وهذا التقسيم في العلم هو نتاج فشل العصر الوسيط في تقدُّم العلم لتمسُّكه بالمنطق الأرسطيِّ القائم على القياس، وهو يتماشى مع روح العلم في عصر النهضة الأوروبيَّة، وهو ذلك العصر الذي كان يعيش فيه أوكام. أمَّا القسم الثاني فقد ميَّز فيه بين نوعين من المعرفة هما: المعرفة الحدسيَّة والمعرفة المجرَّدة. المعرفة الحدسيَّة تهدف إلى إدراك المعاني الكلّيَّة من دون توسُّط من العقل أو الشيء المدرك، وهي أساس كل المعارف، وهي أساس المعرفة المجرَّدة. أمَّا المعرفة المجرَّدة فهي تهتمُّ بالجزئيَّات، وهي تنقسم إلى المعرفة المجرَّدة المعتادة والمعرفة المجرَّدة الفعليَّة، وكلتاهما تقومان على المعرفة الحدسيَّة التي تسبق أيَّ فعل للمعرفة. وقد رفض أوكام أن يكون للنوع أيُّ دور في المعرفة لأنَّه يؤدّي إلى نتائج ميتافيزيقيَّة غير واضحة، كما أنه يكون توسُّطًا بين العقل والموضوع في المعرفة. كما رفض أيَّ توسُّط في المعرفة بين الفعل والشيء المدرك، أو شيء سابق للفعل العقليِّ باستثناء الموضوع أو العقل في ذاته، وعدَّد الأسباب التي تجعل الناس يتمسَّكون بالنوع.