في المعنى المتعالي للحركة الجوهريَّة

في المعنى المتعالي للحركة الجوهريَّة

العالم بوصفه صيرورة نحو الأتمِّ عند الحكيم ملَّا صدرا

إدريس هاني

مفكِّر وباحث في الفلسفة ـ المغرب

ملخَّص إجمالي:

ثمَّة زعم يتوسّلُ مشروعيَّة النقد أو يستهدف مباني الحكمة المتعالية. لكن النقاش ليس في صميم المشروعيَّة، بل في المسؤوليَّة. لا بدَّ أوَّلًا من معرفة حيثيَّات ومدارك هذا الزعم، فالتعالي في نقد الحكمة المتعالية، قد يوقع في التداني. لنتأمَّل روح الفلسفة من المشَّاء حتى كانط وحواريّيه، كي ندرك أنَّ الحكمة المتعالية ومبانيها ما زالت تملك الكثير من الاقتدار المفهوميِّ والفلسفيّ. ثمَّة تراكتاتوس[1] أشتغل عليه، يتعالى بها عن شواغل التقليدانيَّة، ويمنحها قوامًا معاصرًا. فهي في فهمي، تظلُّ مشروعًا غير منجز، ولا بدَّ كما ذكرتُ في كتاب “المعرفة والاعتقاد”، من ” الطريقة المتعالية لفهم الحكمة المتعالية”[2]. وهي طريقة تكمن في صلب النقاش العبر- مناهجيِّ الذي تمنحنا هذه الحكمة نموذجًا ساطعًا عنه.

وجب التّذكير بأنَّ الحكمة المتعالية آبية للانحصار في تظهير مبانيها، فما خفي من ذوقها المبنائيِّ كثير، وهو يظهر عند كلِّ انحشار فلسفيٍّ، وعند كلِّ إقماس عميق لِدِلاء الاستنباط. وسأكون واضحًا في القول أيضًا، بأنَّ أيَّ محاولة للنقد هي مغامرة، وكذلك فإنَّ محاولة تقويض هذه المباني بأدوات فلسفيَّة يفرض بعض الصعوبات. وكم كنت أعتقد دائمًا بأنَّ الصدرائيَّة باحت ببعض مبانيها وليس بكلِّ هذه المباني، وأنَّها باشرت نقدًا للفلسفة لم ينته بالعدميَّة، بل ارتقى بالخطاب إلى الاندماج، وهذا التلفيق الذي يعكس معنى التركيب الخلَّاق، هو منتهى الاقتدار النّسقيِّ.

الحكمة المتعالية الصدرائية قدَّمت استراتيجية في ما يمكن أن يعزّز الوعي الفينومينولوجيَّ بالوجود الذّهنيِّ نفسه، وإيجاد جسور متعالية بين الذّاتيِّ والموضوعيِّ، في اشتغال ملحميٍّ موصول قبل فينومينولوجيا الروح الهيغليِّ، والوعي الخالص لدى إدموند هوسرل، ليبقى البحث عن التناظرات السطحيَّة لفعل التّناصِّ، ليس معرّة في محاولة ملَّا صدرا، بل هي معرّة الناقض على نسق يقوم حتمًا على استدخال التراكم الفلسفيِّ، باعتبار أنَّ الإبداع الفلسفيَّ يقوم على بناء النّسق وتجديده، وهذا حاصل في تاريخ الأفكار الفلسفيَّة وحتى العلميَّة. فمن لم يقرأ مظاهر الإبداع في النّسق، سيسقط في فخّ أحكام قيّمة تقدحها وفرة الأشباه والنظائر، التي لا توجد فقط في النّصِّ الفلسفيِّ – مع أنّنا نواجه تحدّي النّص التأسيسيِّ- بل هي خاصية في الطبيعة كما عبرت عنها قاعدة لافوازييه[3]. ويبقى السؤال: ما الجدوى وما القيمة المضافة لإعادة الشرخ بين أبعاد الحكمة المتعالية المشَّائيَّة-الإشراقيَّة؟

غاية هذا البحث بيان المعنى ودفع التهافت عن مفهوم الحركة الجوهريَّة في فلسفة الحكيم الإلهيِّ صدر الدين الشيرازي.

* * *

مفردات مفتاحيَّة: الحركة الجوهريَّة- الحكمة المتعالية – المعنى – الصيرورة – الأرسطيَّة – الإشراقيَّة.

تقديم:

لم يفعل ملَّا صدرا سوى منح الإشراق سلاحًا برهانيًّا كما جعل التّصالح بل الاندماج غاية. وعليه، هل سنحاول تدوير زوايا الزمن لنفتعل موقفًا رُشديًّا قاضيًا بفصل الشريعة عن الحكمة، في فصل للخطاب لم يحسم ولم يفصل بعد؟ ما جدوى الرشديَّة التي سبقت في شقاوة الفصل بحثًا عن الأرسطيَّة الخالصة، بينما في جيوب السينويَّة كان البحث جاريًّا للظفر بالحكمة المتعالية خطوة خطوة. فهي محصول كلِّ هذه الفصول من تاريخ الحكمة.

لقد احتوت الصدرائيَّة كلَّ القول الفلسفيِّ السّابق بعدما أوجعته ووضعت اليد على الجرح، حيث حرَّكت الوجود فتحرَّكت كلُّ المفاهيم معه، وهي اليوم على مسافة من الحركة يصعب اللّحاق بها. فالجمود لا يقوِّض الحركة، والثابت لا يجاري المتحرِّك، وإذا كان الجوهر متحرِّكًا صدرائيًّا، فالمباني ستكون متحرِّكة بالتّبع، فمن رام المباني الحكميَّة المتعالية أو تربَّص بها، عليه أن يتحرَّك، ومن تحرَّك وهو صادر عن أصول ماهويَّة ثابتة انفرط عقده.

سأقول مرَّة أخرى، أنا محارب أتقن الحركة والانتقال السريع، لكن في الحكمة، أفضِّل التَّأنّي والكمون والرّويَّة، فالذين راموا نقد الصدرائيَّة من أنصار المشَّائيَّة الخالصة أو الإشراقيَّة الخالصة، يريدون استرجاع شيء مفقود، إمكانيَّة المصالحة مع متخاصمَين أدركا نقطة ما به الاشتراك بينهما. فالدخول على الحكمة المتعالية بنقد أصوليٍّ مشّائيٍّ سيكون مجازفة، لأنَّ الحكمة المتعالية متحرِّكة بمقولاتها واعتباراتها، وعليه، فنقَّادها الصادرون من هذه الأصوليَّة المشَّائيَّة أو الإشراقيَّة الخالصة إن شئت، يدورون مدار الهمِّ الذي تنتجه البنيات التقليديَّة نفسها، بينما محاولة تقويض الصدرائيَّة بالمقاصد الحديثة، لا يمكن أن تمرّ إلَّا على جثّة الظاهريَّات، بل تقتضي قتل هنري كوربان ونسف حمولته الفلسفيَّة التي ندرك مذاقها في هذا التقاطع البرزخيِّ الصدرائيِّ-الهايدغريِّ الذي يلخِّص كلَّ هذه المسافة من التَّأشكُل الأنطولوجيِّ والإبستيمولوجيّ. فإذا غَمّت عليك الصدرائيَّة بمفاهيمها التي تحدث شبهًا مفهوميَّة إزاء المباني القديمة، لا سيَّما السينويَّة، فاقرأها في مرآة الهايدغريَّة وامتداداتها.

أزعم أنَّ محاولة الإطاحة فلسفيًّا بالصدرائيَّة، فضلًا عن أنَّه زعم مكلف لمن رام ذلك من دون اعتمار مُغَفَّر يقي من نزلات سيف ديموقليس(Damocles)، فإنَّها غواية أصولانيَّة تتربَّص بأمتن القول الفلسفيِّ والعودة إلى المباني الخالصة والمُستغلَقة. لا شيء نعود إليه في مدارك خبراتنا الفلسفيَّة، فنهر الفلسفة لا يُستحمُّ فيه مرارًا، والنقد، أيُّ نقد، هو مشروع بقدر ما يفتح من آفاق لا تعيدنا إلى البدايات الشّقيَّة. وسأكون واحدًا من الذين سيعتبرون الإطاحة بالصدرائيَّة، إن حدث بأساليب فلسفيَّة، هو إعلان للخروج من الفلسفة عنوة. لكم كنت أحترم من يناهض الصدرائيَّة من خارج قواعد القول الفلسفيِّ، أمَّا مناهضتها من داخل هذه القواعد، فسيغرقنا في أَخْلاف منطقيَّة ومتاهات ومفارقات لا حدود لها، وسوف لا نجد بعد ذلك فلسفة مقنعة. لأنّ قراءة الحدث الفلسفي خارج سياقه التاريخيِّ وشروطه التي يتيحها نظام الخطاب، هي قراءة غير منتجة، فالحكمة المتعالية في تفاعلها المعاصر تتطلَّب استيعابًا ليس للسينويَّة والسهرورديَّة والدّماديَّة(نسبة إلى أستاذه مير داماد)، بل هي اليوم تقتضي استيعابًا لفينومينولوجيا الروح الهيغليَّة وفينومينولوجيا القصود لدى هوسرل وأنطولوجيا هيدغر. فالإبداع ليس في ظاهر الألفاظ وفيما ليس له مدخليَّة في روح النسق، وما له علاقة في تقنيَّة النسخ، بل هو في طبيعة النسق وروح المفهمة[4].

راهنيَّة العقبة الجوهرانيَّة:

لطالما قوبلت فلسفات الجواهر الثابتة باستهتار، وقد كنا في بواكير الفلسفة الحديثة نشعر بهذا التردّي الجوهرانيِّ الذي لوَّحت العلوم الحديثة بتجاوزه. ربَّما بتنا أمام الجواهر كعائق، ولو تحدَّثنا حسب غاستون باشلار عن العقبة الجوهرانيَّة، لوجدنا هذا الازدراء في عبارات من قبيل أنَّ الفلسفة الجديدة تجاوزت فلسفات الجواهر والعلل الأولى. وكلُّ هذا صحيح، فثبات الجوهر شوَّش على ثبوته، وانتقام الفلسفة من الجوهر آلت إلى نبذه، فحينما يثبت الجوهر يفرز من حوله سمات ومعالم مؤثِّرة في مصير المعرفة. من هنا، فالعائق الجوهرانيُّ في الواقع ليس كما ذهب إليه باشلار، وهو صادق في ما ادَّعاه، ولكن، إذا شئنا مزيدًا من الدّقة، فإنَّ العائق هنا هو ثبات الجوهر لا ثبوته[5].

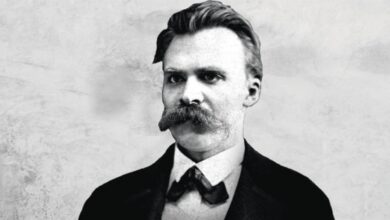

لقد خرج ملَّا صدرا عن النموذج الخالد لمفهوم الجواهر في الفلسفة التقليديَّة، مستعينًا بالفلسفات ما قبل السقراطيَّة، حيث ألهمته الخروج من التبسيط الذي أدركت النيتشيَّة أنَّه بات عائقًا في حدِّ ذاته لإدراك التعقيد. بهذا نعلم أنَّ المنحى العبر-مناهجيِّ الصدرائيِّ أقام الحكمة المتعالية على فكرة التعقيد التي تقتضي استحضار الاعتبارات الممكنة في الظاهرات.

حينما تحرَّك الجوهر، تقوَّضت العقبة الجوهرانيَّة المزعومة باشلاريًّا، أو بالأحرى الصحيحة بلحاظ الثبات لا الثبوت، ولربما شوَّش الثبات ليس على الثبوت فحسب، بل على الإثبات أيضًا، فأصبح القول الفلسفيُّ خارج الثبات ومصداقه الأبرز الجوهرانيَّة. لكنَّ تحرُّك الجوهر غيَّر كلَّ ما في جعبتنا من أحكام قيّمة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الحركة الجوهريَّة تقوِّض نظام العلامات والآثار الناجمة عن ثباته، ذلك لأنَّ الجوهر حينما يتحرَّك، تتحرَّك معه الأعراض بما فيها الفعل والانفعال، الأين والمتى. فأن يفعل وينفعل إزاء المتحرِّك، ليس معناه أن يفعل وينفعل إزاء الثّابت. بالأمس كانت الأعراض تزهو بحركة مستقلَّة عن الجوهر، لكن الجوهر حين تحرَّك قوَّض شرف الأعراض، واستعاد دوره الاستراتيجيَّ في الحكمة المتعالية.

لقد كانت رحلة الفلسفة دائمًا باتجاه مخرج متحرِّك، حيث ساهم الجوهر الثابت في موت الميتافيزيقا التي كانت عبارة عن شبح يترنَّح حول أشكال من العلامات المضلِّلة. ليس هناك من انقلاب أعظم في الفلسفة من الحركة الجوهريَّة، تلك التي جعلت الماهيَّات في حراك وشؤون ومراتب من التنسيب، متكاملة مع الوجود الذي منحته مغزى متعاليًا في تأصُّل أطلق سراح الماهيَّات مذ منحها حرّيَّة الاعتبار، وأخرجها من ثباتها. تبدو الكينونة خبرة في الوجود بالوجود، في مُنفتح الماهيَّات المتحرِّكة في الآفاق، الكائن المتجدِّد الوجود كتجدُّد المعنى والإنزال.

لعلّ المفارقة هنا، أنَّ الفلسفات الحديثة تجاوزت فكرة “الجوهر الثابت”، لكنها ما زالت مرتهنة لـ”جوهر الثبات”. فالجوهر غاب، لكن أيديولوجيا الثبات أو بالأحرى عقبة الجوهرانيَّة الثابتة ظلَّت حاكمة على القول الفلسفيّ. هذا يعني أنَّ الفلسفة مدينة لصفة شيء تجاوزته، لكنها في هذا الزعم لم تكن سوى في حالة هروب. فتداعيات وآثار الأحكام التقليديَّة ظلّت جاثمة في الفكر الفلسفيِّ والعلميِّ، وذلك قبل الثورة الكوانتيكيَّة، تلك التي جرفت الأعراض، وحرَّكت كلَّ شيء، الأشياء والمصفوفات والحقل والحيِّز والزمان. لا شيء بقي ثابتًا، ولا أقول لا شيء أصبح ملتبسًا، لأنَّ ماهيَّة الحيِّز والزمان الكوانتيكيِّ هي حيّز واضح جدًّا حين نحرِّك الجواهر[6]، وحين ندرك أنَّ هذا الطيش الجزيئيَّ والإلكترونيَّ ما هو إلَّا علامة على حراك ذلك الجوهر الذي ندرك قيمته في حراك الأعراض والعلامات. إنّه يراسلنا بمنطق الحركة، ويؤكِّد باستمرار أنَّ الحركة هي القيمة الثابتة الوحيدة التي يجب تعقُّلها لتفادي الشرود في متاهة الأعراض المتقلِّبة. فقانون الحركة يتوقَّف على استيعاب الجوهر المتحرِّك، أمّا الأعراض فهي دالّة على تلك الحركة، لا بل هي عند الوقوف عندها من دون اعتبار الجوهر، لن تقدِّم إلَّا فوضى. ولكي ندرك النّظام، علينا إدراك الجوهر، كما علينا ألَّا نجعله نقيضًا للحركة، فالحركة لا تعني الفوضى، بل تعني النظام بعينه.

لم تودِّع الفلسفات الحديثة أباها أرسطو، لا يهم تفاصيل القول، بل المعوَّل عليه في حكمنا هو الموقف من الجوهر. حتى الآن لم يقم بحث في الجوهر يتوجَّه إلى الآثار الفلسفيَّة العميقة التي خلَّفها القول بثباته، ليس في الفلسفة فحسب، بل حتى في العلم أيضًا. ما أريده من تحريك الجوهر ليس انقلابًا في إبستيمولوجيا الحركة، ولا تقويضًا لفلسفات الجواهر الثابتة، من دون أن يسري هذا الانقلاب في سائر مباحثها؛ إنَّ الحركة الجوهريَّة حتى اليوم، هي مطلب يكاد يغرق في منحاه السكولاستيكيِّ، ولكنه غير منزَّل على موضوعات ما زالت مدينة للقول بثباته. أين يا ترى يمكن أن تتنزَّل الحركة الجوهريَّة في أنطولوجيَّتنا، في قولنا الميتافيزقيِّ، في سياستنا واجتماعنا وقيمنا، في فيزيائنا[7]؟

إنّني ألمس في الحركة المتاحة اليوم، إن فلسفيًّا أو فيزيائيًّا (ميكانيكيًّا)، ماهيَّة حركة الأعراض وليس ماهيَّة حركة الجوهر. بدأتُ أحدسُ هذا الميز الخطير بين أنواع الحركة الأصيلة والحركة العارضة. وفي تقديري، أنَّ حركة الأعراض إذا لم نعتبرها كما فعل ملَّا صدرا قديمًا، دالّة ليس إلَّا، على حركة الجوهر، فإنّها ستكون شكلًا آخر من الثبات، الحركة كعارض ثانويٍّ على الثَّبات.

ما زال العالم غير قادر على الأُنس بالحركة، إنَّه يرى السعادة في الثبات، وينظر إلى الاستقرار كثبات، وهو وَهْمٌ حتى في منظور توازن القِوَى ميكانيكيًّا، فكم من نشاط تفرزه القوى لتحقيق التوازن، الاستقرار حركة، في السياسة والاجتماع والقيم كما قلنا. هذا الكائن في خبرة الوجود كمن يمشي فوق حبل يتطلَّب مهارة فائقة في التوازن، في عدم الوقوف، في العبور، ممشى الوجود من الخطورة بحيث أنَّ من «تثابت» سقط.

لا ريب في أنَّ أسباب الخراب هي غياب التدافع، وأنَّ انهيار الاستقرار هو تلكُّؤ الحركة وفسادها. تبدو الحركة الجوهريَّة حقيقة في الوجود، بها كان الوجود نفسه خيرًا محضًا، وكلَّما تدانى الوجود وتكدَّر، انعكس ذلك على مراتب الحركة، فهي في الإسراع والبطء بحسب مراتب الوجود، وهي تجلٍّ للخير الوجوديِّ، وإذا تحرّك الجوهر ظهرت منازل الوجود وحقائق المعرفة.

إن محاولتنا بسط القول في الحركة الجوهريَّة لدى حكيم أصفهان صدر المتألِّهين الشيرازي، الغاية منها أيضًا الجواب عن العقدة النيتشيَّة إزاء الميتافيزقا الهيلينيَّة التي حملت معها ذلك التبسيط حتى العصر الحديث. على هذا الأساس ندرك أنَّ الثورة قائمة اليوم على إعادة التعقيد إلى الميتافيزقا، التعقيد الذي يمدُّنا بالرؤية الكاملة للظاهرة، باعتبارها متشابكة داخل نسق من الاعتبارات، وباعتبارها متحرِّكة جوهرانيًّا. في روح الحركة الجوهريَّة نقف على روح القطيعة الجوهرانيَّة الضروريَّة لإعادة اكتشاف مادّيَّة المادَّة، كما عند غاستون باشلار، وأيضًا نقف على روح فيزياء الكمّ نفسها، التي سنجد أنَّ التنبّؤ بمسارات الحركة في كمالها الفعليِّ وليس الأول، تتناسب مع احتمال الحركة الكوانتيكيَّة. فملَّا صدرا تجاوز الحركة من منظور ميكانيكيٍّ إلى الحركة من منظور كوانتيكيٍّ، على الأقل من ثلاث زوايا:

- من زاوية أنَّها أُسُّ الحركة في الأعراض.

- من جهة ثانية، أنَّ المتحرِّك هو ذاته في كلِّ الأحوال، الاختلاف في نفس ما به الاشتباه

- ومن جهة ثالثة، أنَّ الحركة هي من حيث كمالها الأّول القُوَّوي، غير ما هي من حيث وصولها نهايتها أو تحقُّقها الفعليِّ كما سنرى. فاحتمالات الحركة بمدلولها الصدرائيِّ تبقى ذات أفق كوانتيكيٍّ، وهذا ما نؤجّل الخوض فيه تفصيلًا.

الحركة الجوهريَّة أو العالم بوصفه صيرورة نحو الأتمّ:

سنتعرَّض هنا إلى أحد أهمِّ الابتكارات التي أتحفت بها الحكمة المتعالية تاريخ الأفكار حول الجوهر، وبها استحقَّ رائدها الحكيم مُلَّا صدرا لقب “أب المشائيَّة والميتافيزقا الإسلاميَّة” خلال القرن الحادي عشر الهجريِّ، وهو ما يتعلَّق تحديدًا بنظريَّة الحركة الجوهريَّة. هذا الابتكار الذي أكسب الفلسفة الإسلاميَّة مزيدًا من النضج والأهميَّة، ووضع خطواتها على طريق التفكير الإيجابيِّ للعالم. ورغم أنَّ هناك أكثر من موضوعة جديدة، ومبتكرة، في فلسفة الشيرازي، فقد فضّلنا التركيز على المجالات الأكثر نبوغًا والتي مثّلت قطيعة نهائيَّة مع من سبقه.

لقد ظلَّ موضوع الحركة الجوهريَّة الثمرة الرئيسيَّة لمفهوم أصالة الوجود، مثلما كانت نظريَّة اتحاد العاقل بالمعقول. هذا إن دلَّ فإنَّما يدلُّ على استقلال تامٍّ ومبدع للفيلسوف الشيرازي، الذي خالف ابن سينا، وخطَّأه في الفكرتين معًا. ومخالفته لهذا الأخير، خصوصًا في الحركة الجوهريَّة، التي أنكرها ابن سينا على غرار أرسطو وباقي الفلاسفة القدماء، راجع إلى ذلك الإبهام الشديد الذي أحاطوا به نظريَّة الوجود. فرغم تأكيدهم ضمنيًّا على أسبقيَّة الموجود، إلَّا أنَّهم لم يتمكَّنوا من جعلها أساسًا لكلِّ مبانيهم الميتافيزيقيَّة. هذا إنَّما يعني أنَّ الفلسفة تحتاج إلى قدر معيَّن من الوضوح، في بناء تصوُّراتها. ويعود الفضل إلى ملَّا صدرا في إقامة نظريَّة أصالة الوجود على أمتن الأدلَّة والبراهين، وأوضح العبارات والتراجيح. كما استطاع، انطلاقًا من هذا الوضوح، أن يعالج باقي الإشكاليَّات الميتافيزيقيَّة الأخرى، ويقيمها على أساس تأصُّل الوجود.

من المفيد القول أنَّ الحديث عن الحركة الجوهريَّة متشعّب ومتداخل مع جملة من المطالب الأخرى، ونحن هنا نعرض للمعالم الكبرى لهذه النظريَّة بقدر من الاقتضاب، وهذا يتوقَّف حتمًا على بحث عدد من المقدِّمات الضروريَّة: أوَّلًا، هناك «الحركة» وثانيًا هناك «الجوهر». ومعنى ذلك، أنَّ ثمَّة فعل «الحركة» في ذاتها، وهو ما يستلزم الحديث عن مقوِّماتها، كالمسافة والمتحرِّك والفاعل وما أشبه، وكذا «المقولة» التي تجري فيها الحركة، وهذا يقتضي منا – لا أقلّ – معرفة التصوُّر الجديد، الذي ينطلق منه ملَّا صدرا في تعريف الحركة والجوهر، وعلاقة هذه النظريَّة بأصالة الوجود.

لقد تبنَّى أرسطو تصوُّرًا مختلفًا عن مفهوم الحركة، خالف فيه كلُّا من الفيثاغوريين والأفلاطونيين. فقد عرَّفها بأنَّها فعل الممكن بما هو ممكن[8]، أو هي خروج الشيء من القوَّة إلى الفعل. وفضلًا عن أن تعريفًا كهذا، لم يكن حاسمًا في حلِّ إشكاليَّة الحركة – عمومًا – فإنَّه، من ناحية أخرى، استطاع افتراض نوع من البداية والنهاية للحركة. وهو ما يعني إقرارًا لحقيقة السكون إلى جانب الحركة؛ تلك التي بذل «الإيليون» كامل جهدهم للبرهنة على بطلانها.

قبل أن نمضي في هذا التعريف الأرسطيِّ الذي سوف يكون منطلقًا أساسيًّا للفلاسفة المسلمين في ما بعد، ولصدر المتألِّهين بصورة خاصَّة، نرى من المفيد التعرُّض لإشكاليَّة الحركة في حقيقتها، أي: هل هي حقيقة متعيّنة أم أنَّها مجرَّد وهْمٍ يفترضه الذهن؟! طبعـًا، إنَّ مشكلة كهذه تجعل الحركة أمرًا مستحيلًا، هي إشكاليَّة التعريف – بالأساس – وما انبنى عليها بعد ذلك عند الفلاسفة اللَّاحقين بأرسطو. وهي مشكلة انتهت بكلٍّ من «زينون» و «بارمينديس» إلى إنكار الحركة، واعتبارها مجرَّد تراكم لسكونات متعدِّدة ليس أكثر.

إذا كان المفروض من الحركة قطع مسافة محدَّدة، فلا بدَّ من أن نأخذ بالاعتبار فكرة اللَّامتناهي في أجزاء هذه المسافة. وبناءً على هذه الفكرة رأى «الإيليون» من المستحيل أن نقطع مسافة من المبدأ إلى المنتهى، لأنَّنا لن نصل أبدًا. فإذا تبيَّن أن فعل الحركة يجري بين قرارين، فإنَّ وصوله إلى القرار الثاني يفترض قبله المرور على نقطة ثالثة في البين. وإنَّ وجوده، وطبعًا كلام كهذا موجَّه إلى القائلين بالحركة، وهو بالذات ينطبق على التعريف الأرسطيِّ في ثلاثة مواقع، ليس أكثر من اعتباره مجرَّد قرارات ثلاثة، أي ثلاثة سكونات، لأنَّ لا معنى للحركة إذا لم يستقرّ بالنقطة في البين. فالحركة تفرض على المتحرِّك اجتياز هذه المواقع الثلاثة. وإذا ثبت حصولها فيها، فمعناه، أنَّها قارَّة وساكنة. وبالنتيجة، نكون أمام خُلف واضح، إذْ ينتهي تعريف الحركة إلى أنَّ المتحرِّك ساكن، وهذا تناقض. فلا شكَّ في أنَّ مناقشات كهذه، إنَّما مرجعها إلى الإشكالات الَّلفظيَّة، وأيضًا إلى تخلُّف العلوم المتخصِّصة عن تقديم معطيات علميَّة دقيقة عن الحركة. بغضِّ النظر عن ذلك كلِّه، وقع «الإيليون» في جملة من العوائق المعرفيَّة، حدت بهم إلى نكران الحركة. وهو إيمانهم الشديد بأنَّ كلَّ جسم قابل للقسمة إلى ما لا نهاية. فكيف ـ بالتالي ـ يعقل وجود الحركة، التي هي انتقال من مبدأ إلى منتهى، مع أنَّ أجزاء المسافة غير نهائيَّة، كما أنَّ آناة الزمن[9]، غير محدودة. وسوف نرى أنَّ إبراهيم النَّظَّام(160هـ-221ه)[10]، وهو من أبرز متكلِّمي المعتزلة القريبين جدًّا من الفلاسفة، سيحلُّ هذه الإشكاليَّة بتخريج جديد. وبخلاف الإيليين – ورغم اتّفاقه معهم حول الجزء القابل للقسمة أبدًا – يبطل السكون، ويغلو في إنكاره، إذْ قال بالحركة الشاملة لجميع الموجودات. فكيف استقام رأيه المتطرِّف هذا في ضوء إقراره بنظريَّة الإيليين في اللَّاتناهي؟ أجل، لقد قال بالطفرة التي كانت مخرجه الوحيد لإمكانيَّة تحقق الحركة. وليس السكون، في نظره، سوى نوع آخر من الحركة، أسماء الحركة الاعتماديَّة[11].

أمام هذا الإنكار المتبادل بين أنصار السكون وبين أنصار الحركة، تأتي النظريَّة الأرسطيَّة، التي رغم إقرارها مبدأ الحركة، إلَّا أنَّها – وهو ما سار عليه أتباع أرسطو، كابن سينا – أنكرت وقوع الحركة في مقولة الجوهر. وسوف تنهض فلسفة ملَّا صدرا برؤية جديدة للحركة تجعلها حركة دائمة وشاملة للجوهر أيضًا، ويقدم أدلَّة وبراهين، هي بمثابة فتح جديد وحاسم في هذا المضمار المعرفي المعقّد، خصوصًا لما نضع هذه النظريَّة، التي تعتبر – أي الحركة في الجوهر – قضيَّة فلسفيَّة بالدرجة الأساس، في سياق البحث الميكانيكيِّ الفيزيائيِّ عصرئذٍ. فكما سبق وذكرنا، أنَّ الحركة في تعريف أرسطو هي فعل ما هو بالقوَّة بما هو بالقوَّة تدريجًا، وعليه سار المشَّاؤون. فأثبتوا وجود الحركة بهذا المعنى، في الأعراض، وقسموها إلى أصناف مختلفة، مثل الحركة المكانيَّة التي تجري في مقولة الأين، والحركة الوضعيَّة الواقعة في مقولة «الوضع»، والحركة الكيفيَّة الواقعة في مقولة «الكيف»، وأخرى تقع في مقولة «الكم». لكنَّهم رفضوا ثبوت الحركة في الجوهر، نتيجة لتلك العوائق الإشكاليَّة التي فرضتها عليهم عقيدة تَأَصُّل الماهيَّة، أو نظرًا لذلك اللّبس الذي كان يحيط بحقيقة الموجود وأسبقيَّته.

يبدأ ملَّا صدرا معالجته لهذه الإشكاليَّة، انطلاقًا من تعريفها. فالحركة والسكون الَّلذان لا يمثِّلان تقابلًا تناقضيًّا، هما من قبيل الملكة وعدمها. فليس السكون شيئًا آخر في مقابل الحركة، بل إنَّه انعدام هذه الحركة ذاتها. فالحركة والسكون، وبناءً على التعريف الأرسطيِّ ذاته، هما في مقام القوَّة والفعل، وهما عوارض الموجود. وانطلاقًا من هذا المنظور الذي يقوم على أصالة الوجود والموجود، يبدأ تحليل ملَّا صدرا لحقيقة الحركة. فالموجود إمَّا أن يكون وجودًا بالفعل، بصورة تامَّة، فلا مجال ههنا للحديث عن الحركة ويستحيل عليه بعد ذلك، الخروج عمَّا هو عليه، وإمَّا أن يكون بالقوَّة بنحو تامٍّ، وهو أمر ممتنع في حقِّ الموجودات. من هنا، سوف يقول بتركُّب الذات من الأمرين معًا؛ بالقوة من جهة، وبالفعل من جهة أخرى. والحركة تتحقَّق بالخروج ممَّا هو بالقوَّة إلى الفعل، بنحو متدرِّج مع التأكيد على سبق جهة الفعل على جهة القوَّة، وجوديًّا. ويلفت ملَّا صدرا الأنظار إلى أنَّ الموجود بالفعل على وجه التمام، يستحيل خروجه عن حالته تلك، فلا بدَّ من أن يكون بسيطًا حقيقيًّا. وعليه، فسيكون هو كلَّ الأشياء والموجودات، بناءً على أنَّ بسيط الحقيقة هو كلُّ الأشياء. وهذا خلاف لما هو بالقوَّة من وجه وبالفعل من وجه. إذ من حيث هو بالقوَّة، يخرج إلى الفعل «بغيره من حيث هو هو غيره، وإلَّا لم يكن ما بالقوَّة ما بالقوَّة»[12].

لا يتعصَّب ملَّا صدرا لأيٍّ من تلك التعاريف، ولا يرى أيَّ خلاف حقيقيٍّ بين جميع التعاريف التي أطلقت على الحركة. بل إنَّه يراها جميعًا على قدر من الصواب. ومن هنا قام بتوجيهها ضمن خطَّة منهجيَّة جديدة. فهو يرى أنَّ التدريج والدفعة في تعريف الحركة لا يؤدّي إلى دور، كما يمكن أن يتوهَّم بعضهم، حينما يرى أنَّ «الدفعة عبارة عن الحصول في الآن، والآن عبارة عن طرف الزمان، والزمان عبارة عن مقدار الحركة. فقد انتهى تحليل تعريف الدفعة وهو جزء هذه التعاريف إلى الحركة»[13]. من هنا، يؤكِّد أنَّ معرفة الدفعة والتدريج، هو من قبيل الأمور البديهيَّة التي تدرك بواسطة الحسّ. لذا، لا مشاحة عنده إذا عَرَّف الحركة بأنَّها هي هذا «الحدوث التدريجيّ أو الحصول أو الخروج من القوَّة إلى الفعل يسيرًا يسيرًا، أو بالتدريج أو بالدفعة، وكل هذه العبارات صالحة لتحديد الحركة».

وقد أعاد ملَّا صدرا النظر في التعاريف السابقة – أرسطيَّة وفيثاغوريَّة وأفلاطونيَّة- محاولًا إيجاد نقاط الاشتراك، وخلق وفاق، بينها. فالتعريف الأرسطيُّ – وهو منطلق أساسيٌّ في تصوُّره للحركة – ينطوي على جانب من الحقيقة. فمن جهة، يكون أرسطو مصيبًا في اعتبار الحركة كمالًا أول لما هو بالقوَّة من جهة ما هو بالقوَّة، فالجسم وهو يتحرَّك من مكان إلى آخر، ينطوي على إمكانين: الأول، إمكان الحصول في المكان الآخر، الثاني، إمكان التوجيه إليه. وما لم يصل الجسم إلى منتهاه، فلا يحقِّق كماله. وإمكان التوجه إلى المكان الآخر يسبق إمكان حصوله فيه. لذا فإنَّ الحركة هي كمال أول للجسم من جهة ما بالقوَّة وليس من جهة ما بالفعل. أمَّا أفلاطون الذي عَرَّف الحركة بالخروج عن المساواة، وهو كون الشيء لا يساوي حاله في آن، حاله في آن آخر، فلا يختلف عن فيثاغورس الذي عرفها بالغيريَّة. وهنا لا يقبل ملَّا صدرا بالاعتراض الذي وجِّه ضدَّ هذا التعريف من حيث هو لا يحرز الدقَّة. فهو يعتبره وجهًا قريبًا من تعريف أفلاطون ذاته. فالجسم في كلِّ آن يختلف حاله عن أحواله في الآنات الأخرى، أي يكون مغايرًا لحالته السابقة. فالخروج عن المساواة، والتغيُّر، يؤدّيان إلى المعنى ذاته، حيث يقول:

«ويمكن توجيه كلامهما بما يدلُّ على تمام التعريف من أخذ التدريج الاتصاليِّ فيه، فإنّ الشيء إذا كان حاله في كلِّ حين فرض مخالفًا لحاله في حين آخر قبله أو بعده كانت تلك الأحوال المتتالية أمورًا متغايرة تدريجيَّة على نعت الوحدة والاتصال. فأفلاطون عبَّر عن هذا المعنى بالخروج عن المساواة، وفيثاغورس عبَّر عنه بالغيريَّة والمقصود واحد»[14].

طبعًا، لا ننسى أنَّ ملَّا صدرا هنا يتعاطى مع هذه الإشكاليَّة خارج تأثير الشوشرة التي قام بها أرسطو في ردِّ التعريفين السابقين. بل إنَّه- رغم انطلاقه من هذا المفهوم الانتليشيِّ للحركة- عارض الموقف الأرسطيَّ وأيضًا السينويَّ الذي قال به كلٌّ من الأفلاطونيين والفيثاغوريين، لمفهومَي اللَّامساواة والغيريَّة. فلا شكَّ في أنَّ أرسطو كان قد أساء فهم غرضهم من هذا التعريف. وهو الخطأ ذاته الذي وقع فيه ابن سينا، في مورد الردِّ على القائلين بالغيريَّة واللَّامساواة. والواقع أنَّ صدرالمتألهين يتجرُّد من هذا التأثير الأرسطيِّ والسينويِّ، كي يعيد التعريفات الثلاثة إلى ما به اشتراكها، من حيث إنَّها تلتقي جميعًا في كون الحركة، هي هذا التغيير والخروج من حال إلى آخر، بصورة تدريجيَّة.

ومن جهة أخرى، يلفتنا ملَّا صدرا إلى أنَّ الحركة لا تتحقَّق إلَّا في حالة بقاء شيء منها بالقوَّة. فإذا تبيَّن من خلال التعريف السابق أنَّها كمال أول لما بالقوَّة من جهة ما هو بالقوَّة. فإن توجَّه الشيء إلى منتهاه، إذا تحقَّق حصل الكمال، وحينها تنتهي الحركة. فالحركة، هي هذا التوجُّه الذي لا يصل إلى نهايته. ومعناه، أن يبقى منه شيء بالقوَّة. «فإنَّ المتحرِّك إنما يكون متحرِّكًا بالفعل إذا لم يصل إلى المقصود. فما دام كذلك، فقد بقي منه شيٌّ بالقوَّة». لكن ملَّا صدرا يستثني هنا الحالات الثابتة التي توجد بالفعل على النحو الكامل، نظير المربَّع الذي عند حصوله لا يبقى منه شيء بالقوَّة،» فإنَّ الشيء إذا كان مربعًا بالقوة صار مربعًا بالفعل»[15]. فالحركة إذن، تجري في الموجود بما هو مركَّب من القوة والفعل. وفي هذه الحالة، فإنَّ حصول مثل المربع، لا يمكن أن يتم إلاّ بالدفع. وهي عند ملا صدرا شيء آخر عن الحركة، من حيث أن الحركة تتساوى في كلِّ زمانها الذي تقع فيه، وليس لها آن واحد تختلف فيه عن باقي الآنات، كما هو الأمر الدفعيّ.

الحركة في مقولة الجوهر:

في تقديري، ليس ثمَّة إجماعٌ حقيقيٌّ على وقوع الحركة في المقولات الأربع، بله وقوعها في الجوهر. أمَّا الفضل في القول بالحركة الجوهريَّة، فيعود – بلا منازع – إلى ملَّا صدرا. بل ربّما ظهر من خلال جوهر فلسفته، أنّ الحركة هي أمر شامل لجميع المقولات العشر. ويتعذّر استنباط نسق القول بالحركة الجوهريَّة من المتون السابقة له. ولمَّا نتحدَّث عن النّسق، نتحدَّث عن تكامل الحركة الجوهريَّة مع سائر مقوِّمات وأركان الحكمة المتعالية، بالمستوى نفسه من الوضوح والتكامل والإعلان الواعي بتفاصيل ونكات النّسق.

وحتى نتمكَّن من ضبط مفهوم الجوهر والإشكال المثار بهذا الخصوص، لابدَّ من تحديد مفهوم المقولة. فلقد جرى اتفاق الفلاسفة المشائيَّة على أنَّ المقولات عشر، وهي: الجوهر والكم والكيف والوضع والأين والمتى والجِدَّة، والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل. واعتبروها بسائط من حيث هي أجناس عُليا للماهيَّات، يصعب تعريفها بأجناس وفصول، ما دام لا يعلو عليها جنس. وهي فضلًا عن كونها بسائط، مباينة لبعضها البعض. وعلى هذا الأساس، لا يمكن أن تتحقَّق الماهيَّة في أكثر من مقولة. كما يمتنع وجود كلِّ من واجب الوجود، والممتنع، فيها، لكونهما أمرين لا ماهيَّة لهما. والجوهر بخلاف هذه المقولات التسع، إذا وجد، فلا يوجد في موضوع مستغن عنه، إذ هو قائم بذاته خلافًا للعرض. ومن جهة كونه يوجد لا في موضوع مستغن عنه، موجود لنفسه لا لغيره.

ينطلق ملَّا صدرا من تصوُّر معيَّن للجوهر في بناء نظريَّته في الحركة الجوهريَّة، يختلف عن الذرّيين والقائلين بالانقسام اللَّانهائيِّ للجسم مثل النظام من المتكلِّمين. هذا التصوُّر هو ما أثبتناه أعلاه، بحيث يعرف الجوهر لفظًا بأنه الموجود لا في موضوع. ويجب هنا أن نميِّز معه بين الوجود في الموضوع، والوجود في محلّ. إذْ الموضوع – حسب ما سنرى من تحليله – أخصّ من المحلّ. وهو على هذا الأساس ينقسم إلى جواهر توجد في محلٍّ، مثل الصورة والمادَّة، وأخرى لا توجد في محلٍّ، وهي الهيولى، التي تكون بدورها محلًّا لغيرها، وبها تتقوَّم الأشياء. والجسم، هو حصيلة تركب الهيولى والصورة، والنفس، هي ما لا يكون مركبًا منهما، وهي تختلف عن العقل من حيث علاقة الانفعال التي تربطها بالجسم. ويرى ملَّا صدرا، أن يوجد الشيء في محل دفعًا للشبهات – بقوله: «والمراد من كون الشيء في المحلِّ أن يكون وجوده في شيء آخر لا كجزء منه مجامعًا معه لا يجوز مفارقته منه»[16].

بناءً على ما سبقت الإشارة إليه، فإنَّ ملَّا صدرا يؤكِّد على النظريَّة المشَّائيَّة في أن الموضوع أخصُّ من المحلّ، وعليه، يكون – حسب مفهوم النقيض – الجواهر أعمَّ ممَّا يكون في محلٍّ، وممَّا لا يكون فيه. على هذا المبنى، قد يكون الجوهر في محلٍّ وقد لا يكون، وهذا مخالف لوجوده في موضوع. وبتعبير أوضح، فإنَّ الوجود، بشكل عام، منه ما يكون وجوده في موضوع أو لا يكون، وهو الوجود في نفسه. وفي حالة الوجود في نفسه، يظهر تقسيم آخر، هو الوجود في نفسه لنفسه، والوجود في نفسه لغيره. والأول ينطبق على واجب الوجود – فقط – فهو وجود في نفسه لنفسه بنفسه، بينما الثاني، هو الجوهر. وبتعبيره، أنَّ الجوهر هو «أقدم أقسام هذه الموجودات»[17].

إذن، التقسيم أعلاه، هو بإزاء الموضوع. أمَّا الجوهر، ورغم أنَّه مستغن وقائم بذاته، فقد يكون في محلّ. من هنا نفهم كيف ميّز بين الوجود في الموضوع والموجود في المحل. وعليه، إنّ الجوهر بحسب هذا المنظور، ينقسم إلى كائن في محلّ، وهو الصورة الماديَّة، وكائن لا في محلّ، إذا كان محلًّا لشيء يتقوَّم به فهو الهيولى، وإذا لم يكن كذلك، فهو جسم إن تركّب من الهيولى والصورة وإلَّا فيكون إمَّا نفسًا إذا كان ذا علاقة انفعاليَّة بالجسم أو لا يكون كذلك فهو العقل. أمَّا ملَّا صدرا، فهو يقدّم تفسيرًا آخر، لهذه الأقسام، يتوخّى منها نوعًا جديدًا من الوضوح والدقَّة. فيعرِّف الجسم بالجوهر القابل للأبعاد الثلاثة، وما كان غير ذلك وكان جزء منه بالفعل، فهو الصورة، أمَّا ما كان جزء منه بالقوَّة فهو المادَّة. وما كان متصرِّفًا في الجسم بالمباشرة فهو النفس، وإلَّا فهو العقل. ونتساءل عمَّا هي حقيقة المشكلة التي دارت بخصوص الحركة الجوهريَّة، بعدما تعرَّفنا على حقيقة كلٍّ من الحركة والمقولة والجوهر.

تجدر الإشارة إلى أنَّ حصول الحركة في المقولات الأربع، السابقة الذكر، لم تكن محلَّ اتفاق جميع القائلين بالحركة. فإذا تفادينا الحديث عن الحركة في الوضع، التي قال بها ابن سينا مضيفًا إيَّاها إلى الثلاثة الأُخر، فإن نقاشًا حادًّا، كان قد جرى حول حصول الحركة في مقولتَي الكمِّ والكيف. ويرجع سبب هذا الإشكال إلى أن الحركة في هاتين المقولتين، وخلافًا للحركتين، المكانيَّة والوضعيَّة، تفترض حصول الاشتداد والتضعُّف فيهما، الأمر الذي جعل بعضهم ينكر حصول مثل هذه الحركة، لأنَّها تؤدّي إلى ذهاب موضع الحركة. وهو ما سيتصدَّى له ملَّا صدرا في دفاعه عن الحركة في المقولتين السابقتين، لأنَّ حسم النقاش في ذلك الأمر، مؤكّد وضروريّ، لتثبيت الحركة في الجوهر. إنَّه يختار وجهًا معيَّنًا من الوجوه المحتملة لمعنى وقوع الحركة في المقولة، وهو ما يعني تبدُّل الجوهر من نوع تلك المقولة إلى آخر ومن صنف إلى آخر، على نحو تدريجيّ. فإذا ما افترضنا آنات عدَّة للحركة، فإننا نستطيع في حالة حصول الحركة في المقولة، انتزاع نوع من أنواع المقولة أو صنف من أصنافها من تلك الآنات.

وردًّا على الإشكال السابق والذي نسبه إلى الفخر الرازي، حول زوال الموضوع في الحركة الكيفيَّة، يغيّر مناط الحركة الكيفيَّة. فليس التسوّد في رأيه اشتداد ذات السواد، بل في صفاته. وهذا يوافق تصوره السابق لمعنى حصول الحركة في المقولة. ويبرهن عليه، بأن ذات السواد إذا لم يحصل فيه أي صفة، فلا تعتبر هنا الشدَّة، أما لو حصلت صفة زائدة، فإمَّا أن تبقى ذاته كما هي عليه، فيكون بالتالي السواد متعلِّقًا بالصفة، أمّا لو لم يبق ذاته عند الاشتداد – وهو خلف – «فهو لم يشتدّ، بل عدم وحدث سواد آخر وهذا ليس بحركة»[18]. فمحلُّ السواد، إذن، هو موضوع الحركة وليس السواد نفسه. وقد عرض الفخر الرازي دليلًا على نفي الحركة في الكيف والكم من خلال برهانه التالي- كما عرضه ملَّا صدرا وردّ عليه -: (واعلم أنَّ الإمام الرازي لما نظر في «قولهم إن التسوُّد يخرج سوادًا من نوعه» زعم أنَّ معناه أن يخرجه إلى غير السواد، ولأجل ذلك قال في بعض تصانيفه إن اشتداد السواد يخرجه من نوعه ويكون للموضوع في كلِّ آن كيفيَّة بسيطة واحدة، لكن الناس يسمّون جميع الحدود المقاربة من السواد سوادًا، وجميع الحدود المقاربة من البياض بياضًا، والسواد المطلق في الحقيقة واحد وهو طرف خفي، والبياض كذلك والمتوسّط كالممتزج لكن يعرض لما يقرب من أحد الطرفين أن ينسب إليه والحسّ لا يميّز فيظنّ أنها نوع واحد انتهى ما ذكر)[19].

ويعقِّب عليه بقوله: «أقول: فساده مما لا يخفي على من له اطّلاع على هذه المباحث، ولست أدري أيّ حدٍّ من حدود السواد سواد عنده والبواقي كلُّها غير سواد، مع أنَّ كلَّ واحد من تلك الحدود يوجد بالفعل عند الثبات والسكون. وإذا لم يكن سواد فأيُّ شيء كان»[20].

ما كان يرمي إليه ملَّا صدرا من مناقشته للمعارضين للحركة الكيفيَّة، هو أنَّ السواد في اشتداده يحقّق كمالًا، وليس خروجًا عن نوعه. ولا شكَّ في أنَّ الحركة هي هذا الميل نحو الكمال فالثابت هو هذا الوجود المطلق السواد، وهو الوجود الفعليّ السابق على الأنواع أو الوجودات الآنيَّة الأخرى المنتزعة من ذاك الوجود الفعليِّ المطلق. وحتى لا يقع في نفي الحركة، اعتبر هذه الوجودات المنتزعة بين القوَّة والفعل. أي أنَّها ليست قوة محضة. كما لم يعتبرها فعلًا محضًا، حتى لا يسقط في مشكلة تعدُّد هذه الأنواع تبعًا لتشافع الآنات، أو بتعبير أوضح: « إنَّ السواد لما ثبت أن له في حالة اشتداده أو تضعُّفه هويَّة واحدة شخصيَّة، ظهر أنَّها مع وحدتها وشخصيَّتها، تندرج تحت أنواع كثيرة، وتتبدَّل عليه معانٍ ذاتيَّة وفصول منطقيَّة حسب تبدُّل الوجود في كماليَّته أو نقصه. وهذا ضرب من الانقلاب، وهو جائز لأنَّ الوجود هو الأصل، والماهيَّة تبع له كاتّباع الظلِّ للضوء»[21]. أمَّا ما يخصُّ الحركة في المقدار فقد شهدت هي الأخرى جدلًا بالدرجة نفسها من الأخذ والرد. وقد ذهب إلى إنكارها كلٌّ من السهروردي، وابن سينا. ومردُّ هذا الإنكار كما عرضه ملَّا صدرا، هو قولهم: «إضافة مقدار إلى مقدار آخر يوجب انعدامه وكذا انفصال جزء مقداري عن المتصل يوجب انعدامه؛ فالموضوع لهذه الحركة غير باق»[22]. كما نسب التردُّد والعجز في حلِّ هذه المشكلة إلى ابن سينا. وحتى يحلَّ هذه المشكلة في الحركة الكميَّة، فهو يرجع إلى أصل موضوع هذه الحركة، فيقدر أن موضوع هذه الحركة، هو الجسم المتشخّص لا المقدار المتشخّص»[23]. ولا شكَّ في أنَّ تشخيص الجسم يلزمه مقدار معيَّن. وتقع الحركة في خصوصيَّات المقادير ومراتبها. أمَّا الفصل والوصل، «فلا يعدمان إلَّا المقدار المتَصل المأخوذ بلا مادَّة»[24]. ويقصد ملَّا صدرا هنا ما سمَّاه بالجسميَّة المجرَّدة عن الصورة. فوجودها على هذا النحو من التجريد، هو ما يتطلَّب مقدارًا معيَّنًا. هكذا يكون «قولهم انضمام شيء مقداري إلى شيء يوجب إبطاله إنما يصبح فيما لكلِّ واحد وجود بالفعل فأضيف أحدهما إلى الآخر، وغير صحيح إذا كانا بالقوَّة إضافة تدريجيَّة»[25].

لقد عرض ملَّا صدرا تفسيرًا جديدًا ومفصّلًا، ناقش من خلاله جميع أسلافه، كابن سينا والرازي والسهروردي، ليثبت بما فيه الكفاية وقوع الحركة في مقولتَي الكيف والكمّ. وكذلك كمدخل أساسيٍّ لإثبات الحركة في الجوهر. لهذا نراه أكثر في حديثه عن الحركة الكيفيَّة والكمّيَّة، باعتبارهما – خلافًا للحركة المكانيَّة والوضعيَّة الظاهرتين – وقع حولهما النزاع. أمَّا مذهبه فهو القول بالحركة في المقولات الخمس؛ أي الأين والكمّ والكيف والوضع والجوهر. ولئن حدث جدل واسع بين المنكرين والقائلين بالحركة في الكمِّ والكيف وأيضًا المشكّكين فيها، فإنَّه لا أحد ينكر أنَّ القول بالحركة الجوهريَّة هو من مختصَّات صدر المتألّهين، أحد المبدعين لهذه النظريَّة. فقد بنى نظريَّته في الحركة الجوهريَّة على أساس نظريَّته السابقة في الحركتين الكميَّة والكيفيَّة. كما ظلَّت نظريَّته في أصالة الوجود، بمثابة النظام المرجعيِّ الأعلى لكلِّ براهينه. نعم، لقد تفتَّق إبداعه بشكل كبير حول هذا الموضوع، فلا ننسى أنَّه وقف من أسلافه موقفًا، يتميّز بنوع من القوَّة، خصوصًا حينما أعلن عن عجزهم عن فهم حقيقة النزاع الدائر حول موضوع الحركة الكميَّة. ولم ينجُ من اتهامه هذا أحد من السابقين، بمن فيهم ابن سينا نفسه. ويمكننا القول هنا، أنَّ الموقف الفلسفيَّ للمشَّائيين القدماء، من أصالة الوجود – حيث فيه نوع من التلبس والتردُّد – هو ما جعلهم يتردَّدون في إثبات الحركة الجوهريَّة. لذا، ظلَّت مهمَّة ملَّا صدرا يسيرة في ردِّ شبهات المنكرين لها، وذلك من خلال إعادة تحديد منطلقات النظر وموضوعات هذا المبحث، بمزيد من الدقَّة والوضوح. فالأمر في الحركة الكيفيَّة هو ذاته في الحركة الجوهريَّة، من حيث إنَّهما اشتداديَّتان. فإذا عرفنا أنَّ الحركة تتعلَّق في منظور فيلسوفنا، بالوجود وليس الماهيَّة، فإننا ندرك، أولًا، لماذا؟ فالوجود هو الأصل كما أسلفنا، وهو المتحقِّق العينيّ. والحركة تقع في ما هو عينيّ، وليس في الماهيَّة بما هي حقيقة ذهنيَّة انتزاعيَّة (تجريديَّة). والحركة أو الاشتداد يحصل في الوجود وليس في الماهيَّة. ومعنى تعلُّقها بالوجود، أي أن الاشتداد فيه يفيد قابليَّته للمراتبيَّة. فالوجود يحصل بصورة متفاوتة، وإن كان في جوهره واحدًا. وفي كلِّ آن من تفاوته ومراتبه، هناك صورة ما تنتزع منه. إنها عبارة عن ماهيات مختلفة تنتزع بحسب مراتب الوجود. هكذا وما دام أن الوجود متطور، فإن الماهيَّات تتطوَّر هي الأخرى، بحسب الحركة الواقعة في الوجود. فالحركة ليست في الماهيَّات العقليَّة حتى يتوهَّم أنَّ الحركة فيها تؤدّي إلى تعدُّد الأنواع في الحركة الواحدة، بل هي تابعة للوجود المتطوِّر باتجاه كماله واشتداده.

إنَّ أهمَّ الاعتراضات التي سوف تواجه ملَّا صدرا، هي تلك التي يمثِّلها التيَّار المشَّائيُّ ـ ذاته ـ منذ أرسطو، وهو من أكبر المنكرين للحركة الجوهريَّة. وهذا لأنَّه سوف يبني نظريَته هذه على المعطيات الفلسفيَّة المشَّائيَّة ذاتها، تقريبًا؛ لا أقل في ما يتعلَّق بالمفهوم الانتليشي، أي كمال: (ENTELECHIQUE) للحركة، وأيضًا فكرة عدم وجود ضدّ للجوهر. إن الحركة كما تصوَّرها أرسطو، وسار عليها المشَّائيون، هي انتقال من مبدأ معيَّن إلى منتهى، يمثّل ضدًّا له. فالحركة الكيفيَّة، وعلى سبيل المثال، تنطلق من الأبيض إلى الأسود. فاسوداد الشيء، معناه، أن أصله كان أبيض، كما أن في الحركة الكميَّة ننطلق من الصغير إلى الكبير، والحركة المكانيَّة من الأعلى إلى الأسفل مثلًا. من هنا، فنحن أمام انتقال من موقع إلى ضدّه. وكون الأوضاع التي تمثل منطلقًا وغاية للحركة من الأضداد ومعناه كونها من جنس واحد. فأرسطو يقر منطلقًا وغاية بالحركة في هذه المقولات الثلاث. ويظهر أنَّه لا يرى وقوع الحركة في مقولة الوضع. في حين ينكر بصورة قطعيَّة الحركة في الجوهر، انطلاقًا من التحليل أعلاه، أي أنَّ وقوع مثل هذه الحركة، معناه، أنَّ الجوهر في انتقال من اللَّاوجود إلى الوجود، أو العكس، يكون قد حقق انتقالًا من وضع إلى ضدِّه والحال أن لا ضدَّ للجوهر. لكن ملَّا صدرا ـ ورغم إقراره بعدم وجود ضدّ الجوهر ـ لم يستسلم لنتيجة هذا القول، في نفي الحركة الجوهريَّة. فلا وجود للضدَّين إذا اجتمع عليه وبينهما غاية الخلاف. أمَّا ذات الجوهر، فهي خارجة عن هذا القانون، نظرًا لما سبق أن أكَّده، وهو أنَّ ذات الجوهر قابلة للتجديد والتفاوت. أمَّا الأدلَّة والبراهين التي ساقها ملَّا صدرا على إثبات الحركة الجوهريَّة، فإنَّ أهمَّها يتخلَّص في ما يلي:

بناءً على فرضيَّة وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضيَّة، التي أقرَّ بعضها الفلاسفة السابقون، فإنّ ملَّا صدرا، يقرر أن وقوع الحركة هناك يؤكّد وقوعها هنا – أي في الجوهر – فلا شكَّ في أنَّ الأعراض هي وجودات بغيرها. وهي بالتالي تابعة لما تعرض عليه، ألا وهو الجوهر. فإذا افترضنا الثبات في الجوهر، فكيف تحصل الحركة في العرض. وهذا لأنَّ الحركة هنا معلولة لحركة الجوهر. إذْ لا مناص من أن العرض تابع للجوهر في الوجود والحركة معًا. وهذا الدليل، بقدر ما هو مهمّ، ينطوي على إشكالات، اقتضت من فيلسوفنا، شيئًا من التفصيل والجهد في دفع الشبهات المحيطة به. إنَّ ترتيب الحركة الجوهريَّة على أساس إثبات الحركة العرضيَّة، بناءً على علاقة العلَّة بالمعلول، يمكنه أن يثير إشكالًا آخر يتعلَّق بسكون الأعراض. إذْ في هذه الحالة، هل يدلُّ هذا على ثبوت الجوهر؟! بلا شكّ، إنَّ اعتراضًا مثل هذا جدير بأن يشكِّل تحدّيًا لمن لا يرى الحركة أمرًا دائمًا ومستمرًّا في الأشياء. أمَّا ملّا صدرا وهو يثبت هذا الأمر، فإنَّه يستطيع الردّ على مثل هذا الاعتراض، بحيث إنَّ دوام الحركة في العرض دليل دوامها في الجوهر. لكن، بغضِّ النظر عن هذا التحليل المختزل، والمنسجم مع جوهر فلسفته، فإنَّ هناك ردودًا أخرى ضمنيَّة أدرجت في هذا المقام، وهي أنَّ الطبيعة الجوهريَّة، وإن ظلَّت فاعلة، إلَّا أنَّها ليست علَّة تامَّة للحركة، بمعنى أنَّ وجودها لا يحتّم وجود الحركة. بل إنَّ تأثيرها، رهين بانضمام شروط من الخارج. فإذا ما توفَّرت هذه الشروط تحقَّقت الحركة في الأعراض. ثمّ إنّ الحركة عكس السكون تحتاج في تحقُّقها إلى علّة فاعلة، بينما السكون هو أمر عدميٌّ، فلا حاجة له لفاعل. ولا بدَّ هنا من الإشارة إلى أنَّ الحركة الجوهريَّة تختلف عن الحركة العرضيَّة من حيث إنَّ الأولى لا تحتاج إلى فاعل طبيعيٍّ عكس الثانية، وذلك لأنَّ وجود الحركة الجوهريَّة هو وجود الجوهر ذاته، فلا يحتاج هذا الأخير إلَّا إلى جاعل للوجود. هكذا ندفع كلَّ إشكال قد يرد بهذا الصدد. وملَّا صدرا كان دقيقًا جدَّا وهو يعرض أكثر من برهان على نظريَّته، كما يدفع جميع الإشكالات الممكن إثارتها بهذا الخصوص.

ثمَّة دليلٌ آخر أورده فيلسوفنا على حصول الحركة في الجوهر، وهذا ما يمكن أن نسمّيه بمؤشّرة الحركة الجوهريَّة. وهو قريب جدًّا من الدليل السابق، من حيث إنَّ حصول الحركة في الأعراض، علامة على وقوعها في الجوهر؛ انطلاقًا من أنَّ كلَّ جوهر يستلزم وجود عوارض لا تنفكُّ عنه، وهي في نسبتها إليه، كنسبة الفصول الاشتقاقيَّة إلى الأنواع. هذه الأخيرة التي تعتبر مشخَّصات؛ وهي من شؤون وجود الجوهر، ويعتبرها علامات للتشخُّص. فالحركة الجارية في هذه العوارض، إنَّما هي علامة على التحوُّلات التي تجري في الجوهر. ويخلص دليله في النصِّ التالي:

«كلُّ جوهر جسمانيٍّ له نحو وجود مستلزم لعوارض ممتنعة الانفكاك عنه، نسبتها إلى الشخص نسبة لوازم الفصول الاشتقاقيَّة إلى الأنواع، وتلك العوارض اللَّازمة، هي المسمَّاة بالمشخَّصات عند الجمهور. والحقَّ أنَّها علامات للتشخُّص، ومعنى العلامة هاهنا، العنوان للشيء المعبَّر بمفهومه عن ذلك، كما يعبَّر عن الفصل الحقيقيِّ الاشتقاقيِّ بالفصل المنطقيِّ كالنامي للنبات، وكالحسَّاس للحيوان، والناطق للإنسان، فإنَّ الأول عنوان للنفس النباتيَّة، والثاني للنفس الحيوانيَّة، والثالث للنفس الناطقة، وتلك النفوس فصول اشتقاقيَّة، وكذا حكم سائر الفصول في المركَّبات الجوهريَّة، فإن كلًّا منها جوهر بسيط يعبَّر عنه بفصل منطقيٍّ كلّيٍّ من باب تسمية الشيء باسم لازمة الذاتيِّ، وهي بالحقيقة وجودات خاصَّة بسيطة لا ماهيَّة لها. وعلى هذا السؤال لوازم الأشخاص في تسميتها بالمشخّص فإنَّ التشخُّص بنحو من الوجود إذْ هو المتشخِّص بذاته، وتلك الَّلوازم منبعثة من انبعاث الضوء من المضيء والحرارة من الحارِّ والنار. فإذا تقرَّر هذا فنقول: كلُّ شخص جسمانيٍّ يتبدَّل عليه هذه المشخَّصات كلًّا أو بعضًا كالزمان والكمِّ والوضع والأين وغيرها فتبدُّلها تابع لتبدُّل الوجود المستلزم إيّاها بل عينه بوجه، فإنَّ وجود كلِّ طبيعة جسمانيَّة يحمل عليه بالذات، إنَّه الجوهر المتَّصل المتكمِّم الوضعيُّ المتحيّز الزمانيُّ لذاته، فتبدُّل المقادير والألوان والأوضاع يوجب تبدُّل الوجود الشخصيِّ الجوهريِّ الجسمانيِّ، وهذا هو الحركة في الجوهر، إذْ وجود الجوهر جوهر، كما أنَّ وجود العرض عرض»[26].

لم يكتفِ ملَّا صدرا بهذه الأدلَّة والبراهين في إثبات نظريَّته في الحركة الجوهريَّة. بل سرعان ما أردفها بدليل يكاد يغطي بأهميَّته القصوى على جميع الأدلَّة السابقة؛ وذلك من حيث كونه برهانًا ينبني على مقدِّمات أساسيَّة، تتعلَّق بنظريَّته في الزمان. حيث تتكامل نظريَّته في طبيعة الزمن وصلته بالأجسام، وأيضًا نظريَّته في أصالة الوجود؛ لتنتهي إلى إثبات الحركة الجوهريَّة على نحو من الدقَّة والمثانة. وحتى يتسنَّى لفيلسوفنا إثبات نظريَّته هذه، يقدِّم معالجة جديدة، أيضًا، لمفهوم الزمان، تجعله بُعدًا كمّيًّا للأجسام، على شاكلة الأبعاد المكانيَّة الأخرى للجسم. فالزمان، حسب رأيه، مقدار الطبيعة المتجدِّدة بذاتها من جهة تقدُّمها وتأخُّرها الذاتيَّين «كما أنَّ الجسم التعليميَّ مقدارها من جهة قبولها للأبعاد الثلاثة»[27]. فهو أمر ممتدٌّ، وكميٌّ؛ قابل للقسمة إلى ما لا نهاية. وهو البعد الرابع للأجسام، إذْ «جميع الموجودات التي في هذا العالم واقعة لذاتها في الزمان والتغيُّر، مندرجة تحت مقولة، «متى». كما أنَّها واقعة في المكان مندرجة تحت مقولة «أين»…»[28].

أمَّا علاقة الزمان بالحركة فهي، في نظر ملَّا صدرا، علاقة وثيقة جدًّا، بحيث لا يمكن أن تحصل حركة من دون زمان، أو أن يكون زمان من دون حصول الحركة. والزمان السيَّال هذا في تصرُّمه التدريجيِّ، هو مجرَّد حاكٍ عن التغيُّر الحاصل في الشيء الزمانيّ. ولم يقرّ ملَّا صدرا أسلافه السابقين على اعتبار الحركة علَّة وجود الزمان أو العكس، أو أنَّ الحركة هي وساطة في الثبوت أو العروض بين الأجسام والزمان، بل اعتبر اتِّصاف الأجسام بالحركة والزمان معًا، اتِّصافًا حقيقيًّا، ورفض القول بالوساطة. فالزمان هو بُعد أصيل في الأجسام كما هي الأبعاد المكانيَّة الأخرى، الحاكية عن وجوده. ولهذه النسبة المباشرة للزمان على صعيد الأجسام، أهميَّة كبرى تنسجم مع نسبتها إلى الجواهر. وعلى هذا الأساس، يمكننا القول أنّ الزمان مثل الأبعاد المكانيَّة هو من شؤون الجوهر الجسمانيِّ، فلا يعقل وجود جوهر من دونها، فإذا ما كان الزمان مقوّمًا لوجود هذه الأجسام فمعنى ذلك أنَّ لهذه الأخيرة حصولًا تدريجيًّا. وعلى هذا الأساس، أيضًا، يمكننا القول أنَّ ملَّا صدرا ـ ربما من دون وعي منه ـ أثبت الحركة في جميع الأجسام بلا استثناء، وإن كان قد حصرها في المقولات الخمس.

لا تفوتنا الإشارة هنا إلى أنَّ صدر المتألّهين يستند في كلِّ براهينه (على الحركة الجوهريَّة) على مجموعة من النصوص الشرعيَّة، أيضًا، تأكيدًا على منهجه في التوفيق بين الحكمة والشريعة، وتعزيزًا للمنظور الإشراقيِّ المتاخم لطريقته البحثيَّة. وهو يرى أنَّه ليس أول حكيم قال بذلك، بل استلهمها من القرآن الكريم، الذي دلَّت آياته على هذه الحقيقة الباطنيَّة للأشياء. «وأمَّا رابعًا فقولك هذا مذهب لم يقل به حكيم، كذب وظلم؛ فأول حكيم قال به في كتابه العزيز هو الله سبحانه وهو أصدق الحكماء»[29].

وقد أورد جملة من الآيات القرآنيَّة التي تدلُّ من بعيد أو قريب على حقيقة التغيُّر والاستحالة والتبدُّل. وهي كالتالي[30]:

(وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرُّ مرّ السحاب).

(بل هم في لبس من خلق جديد).

(يوم تبدّل الأرض غير الأرض).

(فقال لها وللأرض إئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين).

(كل أتوه داخرين).

(على أن نبدّل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون).

(إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد).

(وكل إلينا راجعون).

(وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفَظَةً حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون).

كلُّ هذه الآيات تدلُّ بشكل أو بآخر، على أحد ضروب الحركة. ورغم أنَّ جمهور أهل التفسير أرجعوا ظاهرة مرور الجبال في الآية الأولى، إلى أحداث يوم القيامة، فقد أوردها ملَّا صدرا هنا في عالم الدنيا ـ وقد وفِّق لذلك – لأنَّ حركة الجبال كما تحكي عنها الآية الأولى، تتعلَّق بحركة غير مشهودة. والحقيقة، أنَّ كلَّ ما يتعلَّق بعالم القيامة – حسب المنصوص عليه في أهوال يوم القيامة- هو مشهود ومحسوس ومرئيّ. ثمَّ إنَّ ثمَّة قياسًا تجريه الآية بين حركة الجبال وحركة السحاب، أي أنَّ الحركتين لهما قاسم مشترك من حيث هما معًا ليستا ذاتيَّتين. فحركة السحاب – رغم حركتها الكميَّة ذاتها – معلولة لحركة الريح. أيضًا، الجبال، ورغم التغيُّر الداخليِّ الجاري فيها، تبقى لها حركة أخرى معلولة للأرض التي تعدُّ «أوتادًا» لها. فمع ثباتها الظاهر هي متحرِّكة. غير أنَّه يلاحظ نوعًا من الغموض في مغزى الآية الأخيرة، فيظهر أنَّها لا تؤدّي الغرض في إثبات الحركة؛ لولا أنَّ ملَّا صدرا لا يفوته إخضاعها إلى تأويل ممتاز، حيث يقول: «وجه الإشارة إلى أنَّ ما وجوده مشابك لعدمه، وبقاؤه متضمِّن لدثوره، يجب أن يكون أسباب حفظه وبقائه بعينها أسباب هلاكه وفنائه. ولهذا كما أسند الحفظ إلى الرُّسل أسند التوفّي إليهم بلا تفريط في أحدهما وإفراط في الأخرى». فهو هنا يشير إلى أنَّ الحركة بما هي سبب بقاء الأجسام، هي أيضًا سبب في دثورها. ولا نعتقد أنَّه كان متساهلًا في أمثلته هذه، كما رأى بعضهم، بل هي أدلَّة موحية إذا ما أخضعناها إلى منظور تأويليٍّ يخرجها عن ظاهرها. مع أنَّ هناك قسمًا منها دلَّ بما فيه الكفاية من الوضوح، على حصول الحركة والتبدُّل في الأجسام. وبهذا يكون ملَّا صدرا قد أوقف التفكير الفلسفيَّ – المشَّائيَّ – على رجليه، بعدما ظلَّ منقلبًا على رأسه. كما لا شكَّ في أنَّ انقلابًا كهذا، ذو أهميَّة كبرى على الفلسفة والعلوم معًا.

لقد جاءت فلسفة صدر المتألّهين مفعمة بمضامين علميَّة غزيرة، تمثِّل أساسًا لما ستشهده الثورة الثقافيَّة والمعرفيَّة في تاريخنا المعاصر. فكان أن أصّل مفهوم الوجود قبل كلٍّ من هايدغر وسارتر، حينما قال بحقيقة الموجود وظهوره وزمانيَّته. كما فجَّر مفهوم الحركة الشاملة قبل الديالكتيك الهيغليِّ والماركسيِّ بقرون عديدة. بالإضافة إلى ابتكارات أخرى كنظريَّته في النشوء والتطوُّر، والميكانيكا. كلُّ هذا يجعل من فيلسوفنا – بحقٍّ – أحد أكبر الممهِّدين المجهولين للثورة العلميَّة المعاصرة، حين جعلها في مسار الحكمة المتعالية، تمهيد خانته جيو-صوفيا الخطاب.

الهوامش:

[1] – استعارة من مصنّف منطقي فلسفي لفيتغنشتاين: (The Tractatus Logico-Philosophicus)، الفيلسوف الألماني الشهير، الذي أحدث تحوّلًا كبيرًا في فلسفة اللغة.

[2] – فصل من كتاب: المعرفة والاعتقاد: مقاربة عبر- مناهجيَّة في أنساق الفكر الإسلامي(تأليف ادريس هاني)، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2012

[3] – أنطوان لافوازييبه(Antoine-Laurent de Lavoisier)، عالم كيميائي فرنسي، مكتشف الأوكسيجين وصاحب قانون حفظ المادَّة، وقاعدته المشهورة: ا شيءَ يُفقد ولا شيءَ يُخلق. كلُّ شيءٍ يتحوّل(Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme).

[4] – وسيكون لنا في القادم من الأيام وقفة مع هذه الشُّبهة وبيان سوء تقدير مفهوم الإبداع، وتحليل الفرق بين الاقتباس والانتحال. ومثله عند التحقيق، حاصل حتى عند الناقضين على رائد الحكمة المتعالية.

[5] – يحرر غاستون باشلار الجوهر المادّي بالفصل بين مفهومه العلمي في الكيمياء وسمعته السّيئة في الفلسفة. ويبدو لي أنّ معضلة الجوهر في منظور العلم المعاصر والفلسفات المعاصرة بما أنها بنت على العلم الحديث، نابع من فكرة ثبوت الجواهر لا الجواهر في ذاتها. وسبق ولاحظت على الموقف نفسه الذي نحاه د. طه عبد الرحمن، حين أخرج العقل من التعريف الجوهراني هروبا من ثبوته. وقد أوضحنا حينها بأنّ تحريك الجوهر سيعفينا من حالة الهروب من جوهرانية الأشياء. فالجوهر المادي صائر ومتحرك، شأنه شأن الجوهر النفسي. ويبدو موقف باشلار السلبي من جوهر الفلاسفة وموقفه الإيجابي من الجوهر كيميائيا، نابع من هذا التقدير. فماذا لو أدرك مفهوم الحركة الجوهرية عند مُلا صدرا.

انظر أيضا فكرة الجوهر باشلاريا في هذا العرض :

Didier GIL ;http://www.daniel-pimbe.com/pages/explications-de-textes/page-21.html

[6] – لم يعد الزمن موضوعًا خارجيًّا، كما سنجد ذلك مع مفهوم وعلاقة الزمن بالدازاين الهيدغيري، وقبل ذلك الزمن صدرائيًّا في وجود مشكَّك، أي وجود مراتبي، فالزمان بات نسبيًّا فلسفيًّا، ومراتبه متعدِّدة، وهو فيزيائيًّا بات كذلك، فزمن الفيزياء الجديدة أو الكوانتيكيَّة، هو زمان مختلف وسنخي لما هو ظرف له. وإذا كان ملَّا صدرا قد انتهى بالقول إلى أنّ العلم من مقولة معلومه، فإنني أكاد أجزم بأنّ الزمن هو من مقولة متزمّنه، وفيه تأمّل…

[7] – كنت آمل أنّ يحصل التماهي مع روح الحكمة المتعالية بخصوص الحركة الجوهريَّة، لكن الحال، أنّ ملَّا صدرا الذي سبق عصره في تأمّله الميتافيزيقيِّ الذي تفلَّت من شروط ما يجود به نظام الخطاب في عصره، يمكن منحه مزيدًا من العمل لتحريره من سلطة ذلك الخطاب. المؤسف، أنّنا لا يمكننا أن نجمع بين مفهوم الحركة الجوهريَّة في الفلسفة والنزعة الميكانيكيَّة في تصوُّرنا للمادَّة، ويبدو أن العكس قد حصل في الفلسفة الحديثة، تلك التي حافظت على ثبوت الجواهر، لكنها فجَّرت الحركة في تصوُّرها للمادَّة. وقد نصادف مع باشلار بالفعل محاولة لإعادة اكتشاف ماديَّة المادَّة، أو الماديَّة الواقعيَّة، وما محاولة الكشف عن هذا الوجه الجديد للمادَّة سوى هروب من الميراث الفلسفيِّ الثقيل المرتهن لثبوت الجواهر.

[8]– أميل برهييه، تاريخ الفلسفة؛ الفلسفة اليونانيَّة، ص265، تـ: جورج طرابيشي،ط 2، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1987 .

[9] – لأن الزمن ظرف الحركة.

[10] – مع اختلاف في تقدير تاريخ ميلاده ووفاته.

[11] – يقصد بالحركة الاعتماديَّة، القسم الثاني للحركة، بعد حركة النقلة. وهو أن الجسم قبل الخلق مثلًا، لا يكون في حالة سكون وإنما هو ذلك الميل الساكن في الجسم، والذي يدفع به المانع. وهو أمر يناقض قانون القصور الذاتي.

[12]– صدر الدين الشيرازي- الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص22، ط 4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1990م.

[13]– المصدر السابق: ج3، ص22.

[14]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3 ص25.

[15]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص23.

[16]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج4، ص229.

[17]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج4، ص229.

[18]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص70.

[19]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص70 ـ 71.

[20]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص71.

[21]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3 ص84.

[22]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص89 ـ 90.

[23]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص92.

[24]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص93.

[25]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص93.

[26]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص104.

[27]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص140 .

[28]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج7، ص293 .

[29]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص110 .

[30]– الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ج3، ص110 ـ 111 .