رمزيَّة الطير في شعر عمر بن الفارض

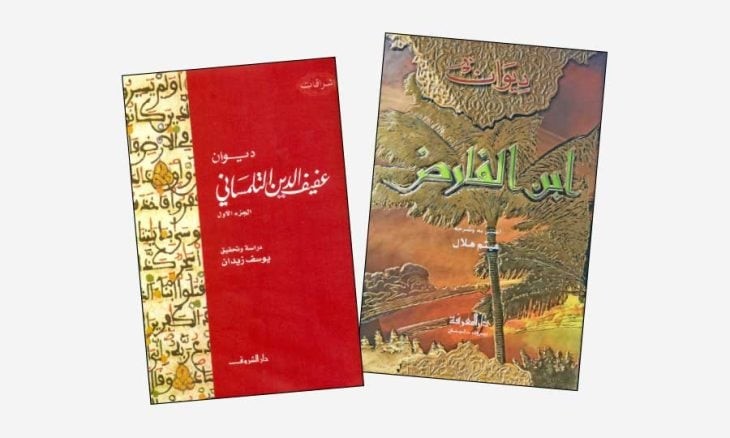

رمزيةَ الطير في شعر عمر بن الفارض وعفيف الدّين التلمساني

عز الدين المعتصم

(باحث من المغرب)

تعتبر اللغة الصوفية تعبيرا صادقا عن التجربة الصوفية، ولذلك نجدها تتجاوز الإدراكين الحِسِّي والعقلي إلى إدراك الحلم الروحي الذوقي القائم على ملكة الخيال، والباعث للانفعال والمولد للذة الشعور عند المرسِل والمتلقي. لذة الأول كامنة في بلوغه مقام أهلية السلوك الصوفي، ولذة الثاني تتجسد في ما يمكن أن يحسه من بِشْر وحبور وهو يدخل عالم الصفاء والنقاء الصوفي. ومن المعلوم للعرب في باب الطبيعة وما يتصل بها من البروج والكواكب والنجوم، المعاني المستفيضة التي استخرجوها من المشاهدة والتأمل في الكون ومظاهره، فكان لهم من ذلك ما يعرف بالثقافة العالية التي يتجاوز فيها أصحابها الحاجات الأرضية العاجلة، إلى ما يقع وراء المحسوس، يحدوهم في ذلك الشوق إلى الآفاق النائية، التي تتألق بالضوء الأبدي، وتتوارى في ظلمات الخوف من الفناء.

فلا غرو في أن يحتفي شعراء التصوف بالطبيعة احتفاءهم بالخمرة والمرأة في ترميزهم، فقد ولعوا في أشعارهم بالطبيعة ولعا منقطع النظير، لما تحمله من صور ومشاهد بديعة، كما أنهم يستعينون في كثير من الأحيان ـ لرسم لوحاتهم الرمزية – بالجمع بين المرأة والطبيعة، فيبلغ الجمال ذروته. والحقيقة أننا لا نستطيع أن نحصي كل الرموز المأخوذة من الطبيعة، لكن سنحاول الوقوف عند واحد منها وهو رمز الطّير في شعر عمر بن الفارض وعفيف الدّين التّلمساني.

رمز الطير

نظر المتصوّفة إلى الطير نظرة خاصة رمزوا بها إلى الروح وتذكر عالمها المثالي الأول، وحنينها إليه حنين الغريب إلى وطنه. ويظفر القارئ بهذه الدلالات في قصيدة ابن سينا العينية، وفي رسائل الطير، والمنظومات المطولة كالقصيدة المعروفة بمنطق الطير لفريد العطار، الذي استخدم الطير أسلوبا رمزيا في صياغة شعرية، حافلة بخيال واسع وصور مبتكرة متنوعة، كما اتضح في كتابه «منطق الطير». وكان لهذا السبق لابن سينا والعطار أثرهما في شعراء التصوف الذين استخدموا الحمام (الوُرق) الذي يشير إلى الروح التي تحنّ إلى مصدرها النّقي، فنجدها في تنازع بين العلو والهبوط، تشدو تارة وتبكي أخرى، يقول ابن الفارض في التائية الصغرى:

وَلَولاكِ مَا اسْتَهْدَيت بَرْقاً، ولا شَجت فُؤادِي فأبْكَـت إذ شَــدَتْ وُرْقُ أَيْكـة

فَــــذَاكَ هُدَى أَهْدَى إِلــــــيَّ وهَــــذِه عَلَى العُودِ إذْ غَنَّتْ علَى العُودِ أَغْنَت

كنّى الشاعر بالوُرق عن الروحانيات الكاملات من أرواح المشايخ المحقّقين، وبالأيكة عن الجسم المختلف المزاج والطبيعة، وجمع الورق لكثرة اختلاف مشارب الأرواح، وإفراد الأيكة لاتحاد الجسماني من العناصر والطبائع. فكل ورقاء على غصن من تلك الشجرة الواحدة، حسب النابلسي في شرح ديوان ابن الفارض، ويكون البكاء والفرح على قدر قرب تلك الروح من حقائقها التي تبحث عنها أو بُعدها عنها.

يتّضح أن انفتاح النص على أفق انتظار مخالف لأفق المتلقي العاجز عن أن يستوعب ذلك الانفتاح في مستواه الدلالي، يجعل المتلقي يلجأ إلى التفسير الظاهر الذي يفسد المعنى ولا ينفتح على إمكانيات التأويل. فالعيب، إذن، في المتلقين وليس في المتصوفة، ولذلك كانوا يطلقون عليهم أصحاب العبارة الذين ينحصر تلقيهم في وصل الكلمات بعضها ببعض بحثا عن المفرد. وقد ورد عند أبي بكر إسحاق الكلابادي في كتابه «التعرف على مذهب أهل التصوف» أن أحد المتصوفة قال:

إِذَا أَهْلُ العِبَارَةِ سَاءَلُونَا أَجَبْنَاهُمْ بِأَعْلَامِ الإِشَــارَة

نُشِيرُ بِهَا فَنَجْعَلهَا غُمُوضاً تَقْصُر عَنْهُ تَرْجَمَةُ العِبَارَة

وَنَشْهَدُهَا، وَتَشْهَدُنَا سُرُوراً لَهُ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ إِثــَــــارَة

تَرَى الأَقْوَالَ فِي الأَحْوَالِ أَسْرَى كَأَسْرِ العَارِفِينَ ذَوِي الخَسَارَة

ولم تكن الإشارة تعبيرا عن احتواء المعنى ولا سعيا لتسميته، بقدر ما كانت دعوة إلى الاختلاف وتغيير الآفاق بوساطة التأويل، الذي يسهم في تلقي النص وقراءته ضمن شروطه البنيوية والدلالية أو خارجها. وقد كان عفيف الدين التلمساني مغرما بذكر مظاهر الطبيعة الغَنَّاء، ومنها الطير والحمام على وجه الخصوص، وإلى ذلك يشير في قوله:

وَوُرْقُ حَمَائِم في كل فن إذا نَطَقَتْ لها لحْنُ صَواب

لَهَا بالظِّل أْزرَار حِسَان وأطْواَق ومِن وُرْق ثِيَــاب

نلحظ أن الشاعر التلمساني يتخطى رمز الحمام كمكون محسوس، وينعطف منه تجاه الحياة الباطنية وما تحمله النفس والروح من مجاهل وأعماق، فمثلا تحلّق الطير فرحا ومرحا وغناء، كذلك تحلّق الروح فرحا وغناء بحالة الاتحاد والفناء، الذي يحقق لها القرب من المصدر الطاهر الذي يمثل الوطن الأصلي لها، وتبكي إذا نأت عنه، وتتطلع إلى العودة إليه مرة أخرى. وهذه المعاني طفحت بها نفسية الشاعر الصوفي من عالم الشوق والحب الإلهي، وما يعانيه المتصوفة من المكابدة في رياضة النفس ودفع الهمة للتوحد مع الذات الإلهية، والتّسامي عن الملذات المادية.

من هنا، ندرك أن الشعر الصوفي متجدد في معانيه، لا يستطيع القارئ أن يصل إلى لطائفه وخفاياه، إلا إذا استعد له بالقراءة المتكررة العاشقة، التي تكشف بالتدرج محاسن هذا الشعر الذي «يولد في كل آونة معاني جديدة تيسرت لك (أيها القارئ) مطالعته أكثر من مرة، فسيزداد بلا ريب، حسنا لديك في كل مرة، ولا يمكن أن ترتفع الحجب عن هذه العروس المدلَّلة إلا بالتدرج. ولهذا خليق بالقارئ أن يكتشف السر المكنون الذي يشتمل عليه النص، من أن ينكشف هذا السر من تلقاء نفسه، فتضيع لذة الاكتشاف. إذ الألفاظ في الأصل صور ضئيلة جدا للمعاني، والمعاني أيضا صور ضئيلة جدا للحقائق، والحقائق في عظمتها وجبروتها لا تدرك كل الإدراك، ولعل هذا ما أسهم في التباعد بين الرؤيا في بعدها العميق، والعبارة بما تتسم به من عجز وقصور.

لقد ترك المتصوفة رصيدا ضخما من المعارف، والمفاهيم التي عبروا عنها بمصطلحات هي بمثابة الرموز التي تحيل إلى التجربة الصوفية، علما أن السّلطة عارضت في القرن الثالث الرمز وأضعفت من قوته بقتل الحلاج، لكنها لم تستطع إبادته مادامت قد فسحت المجال واسعا للتعرض إلى هذه الرموز بالشرح والتأويل طيلة القرنين الرابع والخامس، فكان الجو يوحي بتكوين مسار للتلقي، يتكافأ مع الضغوط التي تعرض إليها الخطاب الصوفي في القرن الثالث، ما حفّز المتصوفة على اللجوء إلى الإشارة في التعبير عن التجربة الصوفية، واصطناع آليات للسّتر والإخفاء، كما هو الشأن بالنسبة إلى رمزية الطّير، وهي بمثابة البدائل الموضوعية التي تحيل على تلك الأسرار، نظرا لعجز اللغة العادية عن ذلك. وفي هذا الإطار تسهم آلية التأويل في دمج الذات المتلقية ضمن عملية بناء المعنى، بعدما كان إبعادها في القرون الأولى سببا في الأزمة التواصلية.

_______________________________

*نقلًا عن موقع ” القدس العربي “.