فينومينولوجيا المكنون العرفاني

فينومينولوجيا المكنون العرفاني

د. محمود حيدر*

* مفكِّر وباحث في الفلسفة والإلهيَّات – لبنان.

لا تظهر أعمال الفيلسوف وعالم الأنثروبولوجيا الفرنسي ميشال دو سارتو Michel de Certeau (1925-1986) على نصاب أحاديٍّ في الطريقة والمنهج، وإنما تبدو – على تكثّرها وتنوُّعها والتباساتها – أقرب إلى توليف حاذق للمفارقات. ومع أن خاصِّية التوليف بين حقول معرفيَّة متباينة هي التي تَسِمُ هذه الأعمال، إلاَّ أن الناظر فيها يكاد لا يلحظُ تناقضاً بين أضلاعها ومكوِّناتها. وحين تمدَّدت منظومته لتشتمل على تنوُّع لافت في الموضوعات والقضايا، كاهتمامه بالإنسيَّة واللاَّهوت والتصوُّف والاجتماع السياسي، فقد جاء تمدُّدها كمثل منازل متكثِّرة في بيت واحد. ولو كان من تساؤل عن ماهيَّة وهويَّة هذا البيت الجامع للأضداد، لجازت الإجابة: إنما ذلك ما تشي به طبائعيَّة الفاعل نفسه -أي شخصيَّة دور سارتو- بوصفها المرآة التي تنعكس على صفحتها سلسلة متَّصلة من المفارقات. ولسوف يتَّضح لنا في سياق هذا البحث أن هذه الشخصيَّة ما كان لها أن تتحرَّر من التخصُّصية الصارمة إلاَّ لتجاوزها طوراً من الفهم ينبِّهُها إلى أن التعرُّف على الإنسان في حضوره الزمانيِّ والمكانيِّ، مقتضاه الوقوف على أوسع مساحة من نشاطه وفعاليَّاته. وشأنه كغيره من الذين اختبروا الإنسيَّة كحقل معرفيٍّ متعدِّد الآفاق، ألْفىَ دو سارتو نفسه وسط منفسح معرفيٍّ أكثر رحابة وسعة ممَّا دأبت عليه الطرائق المألوفة في مناهج البحث العلميّْ. فلقد سلك – كما استشعره كثيرون ممَّن قرأوه- مسلكاً مغايراً للتقليد. تلاحمت آفاق عمله وتنوَّعت طرائق شُغله على نحو ظهر فيه كعابرٍ للمناهج، طاوياً صرامتها بفطنة الحاوي ومهارته. وسيمضي في دربته تلك، إلى المحلِّ الذي صار معه كل ممتنع في حقول الاستعصاء المناهجيِّ ميسوراً بالنسبة إليه.

هذه الدُربة الآخذة بتعدُّديَّة المناهج في مقاربة ظاهرة الإنسان لم تكن وقفاً على دو سارتو، إلاَّ أنها اكتسبت على يديه فرادة مخصوصة. انصرف إلى المؤالفة بين متضادَّات المفاهيم بما تتجاوز النسق التقليدي للبحث العلمي. هو النسق الذي تصفه عالمة الاجتماع الإيطالية فالنتينا غراسي* بأنه نسقٌ مسكونٌ بالبناء الهذيانيِّ “paranoïaque” الذي ينتزع من الإنسان والمجتمع كلَّ أحاسيسه ومشاعره. من هذا النحو تتميز مقاربة دو سارتو المعرفية لجهة كونها مقاربة ذوقيَّة “métanoïaque” تشير إلى التعرُّف من خلال التعاطف، وكذلك من خلال تقمُّص أدوار الآخرين في مشاعرهم وأحاسيسهم، استناداً إلى الحدس والقياس والمجاز والخيال العرفانيّْ.[1]

مثل هذا المسلك المفارق سوف نجده بيِّناً في أعمال دو سارتو، وخصوصاً في منجزه الموسوعي حول المتصوّفة اليسوعيين. أيضاً في “الحكاية العرفانيَّة” La fable mystique (1989)، وفي عمله الإبستيمولوجي حول النشاط الإسطوغرافي مع كتابة التاريخ L’écriture de l’histoire؛ ناهيك بالأنثروبولوجي في كتابه “ابتكار الحياة اليوميَّة” .L‘invention du quotidian للوهلة الأولى تبدو هذه الأعمال – كما يورد قراؤها – كأنها تسلك مساراً متردِّداً، وممزقّاً بين ثلاث جهات: الولاء إلى اليسوعية، والوفاء الصارم والدقيق لمهنته، والاستجوابات الدائمة للكائن الحاضر، أي يشير إلى الانخراط في الحداثة. ولكن عند إمعان النظر، سيظهر عمل دو سارتو مؤسَّساً على الوحدة الضمنيَّة L‘unité Intrinsèque؛ أو ما يسمَّى عادة «الوحدة في الاختلاف»)، وكذلك على الديمومة التي لا تعني استدامة القديم، وإنما تلك التي تعني «غيريَّة المثيل» كما يلاحظ الباحث الجزائري محمد شوقي الزين*. ففي العصر الذي شهد اضمحلال البراديغم البنيوي (Paradigme Structuraliste) في فرنسا، كان دو سارتو على اتصال بالتيَّارات السوسيولوجيَّة والفلسفيَّة الأميركيَّة، إضافةً إلى توزُّع تطلُّعاته المتنوِّعة على غرار الإثنوميتودولوجيا L’ Ethnométhodologie، والتفاعليَّة الرمزيَّة والألسنيَّات الاجتماعيَّة والتداوليَّات، وأمور أخرى. فلا بد من الإشارة هناـ إلى أنه عمل أستاذاً في جامعة سان دييغو (كاليفورنيا من قبل أن يكون، في عام (89) وخلال عامين فقط قبل وفاته، مديراً للدراسات في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية EHESS في باريس[2].

- دو سارتو مكابداً سؤال التأسيس:

للداعي نفسه الذي تقوم عليه خاصِّية مؤالفة دو سارتو بين المفاهيم والمناهج المتضادة، سوف نجد لديه مَيْلاً حثيثاً نحو العثور على سؤال يستفهم العالم، ويحوي في الوقت نفسه جميع الأسئلة الفرعيَّة التي تخصُّ الموجودات وفي مقدَّمها الكائن الإنساني. مثل هذا السؤال الذي يعيد القضايا الأنثروبولوجية الى مبتدإها الأصلي، نستطيع ملاحظته بيسْرٍ من متاخماته لموضوعات دقيقة امتزج فيها اللاَّهوتيُّ والفلسفيُّ والأنثروبولوجيُّ، بما هو راهن ولَحْظيِّ في الحياة اليومية. يرمي دو سارتو من توخِّي السؤال البَدْئي، الإستفهام عن حاضريَّة الإنسان في التاريخ، وتعييناً من خلال صلته بالمبدأ الذي منه جاءت هذه الحاضريَّة. إذا استقرأنا مباحثه الأنثروبولوجيَّة والسوسيو- تاريخيَّة بعناية فسوف يتبيَّن لنا النسَقَ الذي استظلَّه طويلاً ومهَّد له متاخمة السؤال عن الإنسان في بُعده الميتافيزيقيّْ. ربما طاب له أن يحذو حذو من سبقه من مثاليِّي الحقبة الحديثة من أجل أن يُنجِزَ الاستفهام عن تاريخيَّة الإنسان عبر البحث عن المكنون الذي هو فيه. على سبيل الذكر لا الحصر، كان الفيلسوف الألماني فرانز فون بادر (1756-1841) يسعى من خلال الكلام على مبدأ مؤسِّس، إلى استبيان آفاق جديدة لنشاط الميتافيزيقا وأسئلتها. رأى أن الفلسفة تبدأ بالسؤال عن الذي يؤسّس بنية الكينونة والتفكير.. وهو يقصد بذلك العقل الذي يُحدِثُ الكينونة ويعتني بها بالتأييد والمساعدة. وهذا المبدأ الذي يخلق ويؤسّس ويساعد هو -عنده – في الوقت نفسه، أكثر من مجرد سببٍ أوّل، أو محرِّك أول كما وصفه أرسطو. فالمُحْدِثُ والمؤسِّسُ الأول لا يمكن أن يُحدِثَ ويؤسّسَ غيرَه من قبل أن يُحدثَ ويؤسّسَ نفسه أولاً. ومن خلال كونه مؤسِّساً لذاته فقط، يمكن لذاتيّ التأسيس أن يؤسّس[3]. لقد أراد بادر من كلامه على المبدأ المؤسِّس أن يكشف بؤس العقل المتناهي وإخفاقه في إدراك جوهرية رعاية المبدأ المؤسِّس للكائنات. من أجل ذلك، وبناءً على الصلة الأنطولوجية الواعية بين المؤسِّس(بكسر السين) والمؤسَّس (بفتحها)، سيقرِّر أن كل معرفة ذاتية، أو تفكير ذاتي للموجود المحدود، هو موجود مفكَّر فيه، ويعرِف أنه مفكَّر فيه في الوقت نفسه. وعلى هذا الأساس كان لهذا الفيلسوف الجرأة المعرفيَّة في أن يقلب الكوجيتو الديكارتي رأساً على عقب ليؤكد على أصالة الموجود وأولويته على التفكير. لكأنما قَصَدَ أن يقول: “أنا موجود بعناية الواجد، إذن أنا أفكر بوجودي المُعَتنى به”. هكذا تكون “الأنا أفكر” (الكوجيتو) -حسب بادر- هي دائماً في الوقت نفسه “أنا مفكّرٌ فيّ إذا أنا أفكٍّر (cogitor ergo cogito)[4].

كان ميشال دو سارتو قريباً، بل ومتماهياً – وإن من غير تصريح – مع هذا الفهم للمبدأ المؤسِّس للسؤال. في مجمل أعماله لم يكن غافلاً عن مهمة التصدِّي لداءِ الاستغراق في الأسئلة الفرعية التي ترسَّخت في حقبة الحداثة وما بعدها. كل حقل معرفي بالنسبة إليه بدا موصولاً بمبدأ يؤسِّس له أسئلته وجواباته المفترضة. من أجل ذلك طفق ينهج دُربة تلك البيئة التي دأَبَت على تفكيك الأصل الأنطولوجي للميتالفيزيقا الحديثة، قصد التوصل الى تفكير صائب بمقولة الوجود. في إجراءاته الأنثروبولوجيَّة، واختباراته الَّلاهوتيَّة والعرفانيَّة، راح دو سارتو يتهيَّأ لاستحداث رؤية تتطلَّع نحو أفق متعالٍ يفضي إلى التعرُّف على حقيقة الوجود كما تظهر في الواقع التاريخي. ومع أنه لم يقدم نفسه كميتافيزيقي، إلاَّ أنه سعى -وإن لم يبلغ النهايات السعيدة- لفتح السبيل أمام مجهود ميتافيزيقيٍّ ينعطف نحو طور أعلى من الكشف لم يحسن العقل الحداثوي أن يجد إليه منفذاً. وحين مضى بعيداً في مجهوده، صار شأنُه شأن جمعٍ من اللاَّهوتيين والمتصوِّفة من الذين انْبَنَتْ رؤاهم على الوصل الوطيد بين المتناهي واللاَّمتناهي، وذلك عن طريق سَكَنِ المطلقِ في المتناهي، وتعلّق المتناهي بالمطلق عبر تمثُّل صفاته وأفعاله. وما من ريب في أن هذا التوجّه سوف يسهم في إكساب أنظمة تأويل الخطاب مكانةً أساسيةً، مثلما سمح باستيعاب وتجاوز البراهين المقدّمة من قبل الفاعلين، عبر استحضار براهين أكثر وجاهة وفعالية منها[5]. وهكذا بدا نموذج البحث في الإنسانيَّات على سبيل المثال، أقرب إلى الإقرار بمكانة التأويل في فهم كيفيَّة بناء الفعل من خلال إعادة توسيع شبكة المصطلحات والدلالات اللغويَّة وثيقة الاتصال بالفعل، من قبيل: “النوايا” و”العزائم” و”الرغبات” و”الدوافع” و”الأحاسيس”. لذلك تحوَّل مدار البحث من الاشتغال بالبناء الاجتماعيّ الناجز إلى تفكيك مركَّباته بتفحص مختلف الأدوات الناظمة لمعيش الأفراد، وكذلك مختلف الأشكال المتناثرة لحياتهم الجماعية[6]. وتساوقاً مع التعيين المعياريِّ سوف تخضع عملية البحث التاريخيّ – وفقاً لما أقرَّه ميشال دي سارتو – إلى نظام تركيب معقّد ومزدوج يلغي تشغيله ادِّعاء أيّ موضوعية من دون أن يترتّب على ذلك بالضرورة فقدان ذلك النظام لأفقه العامل دوماً على الكشف عن الحقيقية واستكناه الواقع. فالكتابة التاريخية لا تعدو أن تكون ضرباً من الخيال العلميّ المزدوج الذي يتّخذ السرد ضمنه شكلاً منطقيَّاً معقلناً يستند في عرضه إلى مجموعة من البراهين من دون أن يعفيه ذلك من الوقوع في سلبيَّات التلفيق[7].

- دو سارتو وفينومينولوجيا الإعتقاد:

من الأنثروبولوجيا سوف ينصرف دوسارتو إلى الإعتناء بالفينومينولوجيا الدينية من دون أن يمسَّه حَرَجٌ من الوصل بين حقلين مختلفين في المنهج ونظرية المعرفة. وما ذاك إلاَّ لأنه سلك منذ البداية – وكما مرَّ معنا – مسلكاً عابراً للمناهج في مقاربة القضايا الأساسية للإنسان المعاصر. من البيِّن- على ما نعلم – أن الفينومينولوجيا لا تدلُّ على أنها علم مخصوص وإنما تدلُّ على منهج. ولذا، يصير من غير الجائز مقارنة هذه الكلمة (فينومينولوجيا) بكلمة ثيولوجيا مثلاً. فأن تكون الفينومينولوجيا وصفية إنما هو تحصيل حاصل. ففي هذه الدائرة بالذات، -أي دائرة الفينومينولوجيا- يتعلَّق الأمر قبل كل شيء بوصف ما ينكشف، أي انكشاف حقيقة الشيء الذي يظهر من تلقاء ذاته، على قول الفيلسوف الألماني المعاصر مارتن هايدغر (1889- 1976). كما يتعلَّق الأمر بإزالة ما يغشي دوماً ويخفي أو يحجب ما هو قابل لأن يدعنا نلتقي به. وليست الظاهرة في دلالتها الأصيلة، في ما مضى أن فهمت على أنها وضعانية مَضَّيقة، وقد كان هوسِّرْل قبل هايدغر قد أكد على هذه النقطة واستطاع، كما فعل برغسون في فرنسا، أن يدَّعي أنه «الوضعاني الحقيقي»[8].

ربما لم يكن دو سارتو لاهوتيَّاً بالمعنى المدرسانيِّ(السكولاستيكي) للكلمة، إلاَّ أنَّ اهتمامه بالدراسات اللاَّهوتيَّة غالباً ما سيخلع عليه هذه الصفة التي ستلازمه في مجمل أنحاء سيرته المعرفيَّة. ولمَّا كانت منظومته قد تشكَّلت – كما هو بيِّن- من مجموعة واسعة من التخصُّصات الأكاديمية، فقد تولَّدت منها تأمُّلات ومساجلات لاهوتيَّة عميقة في كلٍّ من فرنسا وألمانيا وإنكلترا والولايات المتحدة. ورغم ذلك لم يجد لاهوته، – ربما مع بعض الاستثناءات النادرة- مساحة كافية لدى الدارسين والمحقِّقين.

تأسيساً على فكرة فينومينولوجيا الإعتقاد، فإن حقيقة اللاَّهوت عند ميشال دو سارتو تكمن في دراسة ما هو إنسانيٌّ من أجل الوصول إلى فهم غاية الله في العالم. وإذا كانت حقيقة الثيولوجيِّ تمكث في الأنتربولوجي، كما يذهب عدد من فلاسفة الدين، إلاَّ أنَّ الحقيقة اللاَّهوتيَّة تتعدَّى ذلك في اجتهاداته. ما من ريب في تأثُّره بفلاسفة وأنثروبولوجيين دارت أعمالهم مدار اللاَّهوت في نطاق اهتمامهم بفلسفة الدين، لكنَّه سيذهب بعيداً نحو الاستقراء الواعي والناقد لما ذهب إليه هؤلاء، وخصوصاً لناحية قولهم إن للدين مضموناً خاصَّاً في ذاته، وأن معرفة الله هي معرفة الإنسان بذاته[9]. في العموم، لم يخالف دو سارتو القراءة الأنثروبولوجيَّة التي رأت إلى الدين بما هو الوعي الأول وغير المباشر للإنسان؛ أو أنه الوسيلة التي يتخذها الموجود البشريُّ في البحث عن نفسه، غير أنه سيستأنف شغله التأويليَّ إلى أبعد مما ذهب إليه فلاسفة دين مثل هيغل وفيورباخ وهيغ وشلاير ماخر. فالدين عند أكثر هؤلاء، أو على الأقلِّ، في المسيحيَّة، هو سلوك الإنسان تجاه ذاته (تجاه جوهره)، وهذا السلوك يبدو كأنَّه موجَّه صوب جوهر آخر خارجه”. لكن هذا الجوهر الآخر إنما هو الجوهر الإنسانيُّ، أو، بعبارة أخرى، جوهر الإنسان منفصلاً عن حدوده الفرديَّة؛ أي: منفصلاً عن الوجود الإنساني الماديِّ، الذي يُنظر إليه بالتبجيل كجوهر فرديٍّ مميَّز عمَّن يراه، ومن ثم فإنَّ كلَّ صفات الجوهر الإلهيِّ هي صفات جوهر الإنسان في أقصى درجات كمالها. وأما الروح الإلهيَّة، التي ندركها، أو نعتقد بها، فهي – حسب فيورباخ – نفسها الروح المدرِكة[10]. والحقيقة أنَّ فيورباخ سيكون له أثر كبير في مباحث فلسفة الدين ولا سيَّما لدى الذين عاصروه أو جاؤوا من بعده. فقد نقل المتاخمة الفلسفية للدين إلى طور أعمق وأكثر ثراءً ممَّا كان سائداً في أوروبا القرن التاسع عشر. وربما جاز لكثيرين أن يطلقوا عليه صفة مؤسِّس هذا الحقل الفلسفيِّ بعدما كانت مادة الدين تبثُّ أمواجها عبر الميتافيزيقا الفلسفيَّة، التي بدت، طيلة تاريخ الفلسفة، وكأنها البديل من الدين. لكنَّه أوجد مبحثاً معرفيَّاً، وقيميّاً، يشكِّل اليوم أساساً مكيناً في (علم الأديان)[11].

البيِّن أن دو سارتو ما كان له أن يصل في مكابداته اللاَّهوتيَّة إلى ما وصل إليه لو لم يفلح في جمع ما هو محلُّ إشكال في الفكر الإنسانيِّ المتعدِّد. ربما قرأ مقالة فيورباخ الشهيرة “ضرورة إصلاح الفلسفة”، وأكثر ما سحره فيها ما ورد على لسان صاحبها من “أنَّ عصور الإنسانيَّة لا تتميَّز إلاَّ بتغيرات دينيَّة، ولا تكون الحركة التاريخيَّة أساسيَّة إلا إذا كانت جذورها متأصِّلة في قلوب البشر”… ولسوف نلاحظ، استطراداً، أن فيورباخ لم يرَ إلى القلب إلاَّ بوصفه المكان الأخير للمعرفة. وبالتالي النظر إليه(أي القلب)، ليس بوصفه صورة من صور الدين، وإنما في كونه جوهر الدين وعينه[12].

من هذا المحل بالذات يلعب اللاَّهوت دوراً مركزيّاً في تأمُّلات دو سارتو، فينشأ عنده كمطلب معرفيٍّ يأخذ مسافة بين الذات والموضوع، بينما يوجِدُ في الوقت نفسه، علاقة كامنة بين الإعتقاد والمعرفة سوف تفضي إلى ما يسمِّيه بـ”مؤسَّسة الإعتقاد”. من أجل ذلك ستعترضه عقبة أصليَّة في دراسة الدين، وهي تلك المتمثِّلة بـ «مقاربة الدين كهويَّة، وفي الآن عينه، اعتباره موضوعاً للدرس. هذه الإشكالية جاءت وليدة المنعطف الحقيقيِّ الذي حدث في منعرج الحداثة؛ فبعدما كان الدين يعرب عن جوهر التصوُّرات أصبح موضوعها[13].

لكن، ما الذي يعنيه دو سارتو بالاعتقاد.. هل يرمي إلى الإعتقاد الدينيِّ تحديداً.. وهل ينحو إلى التحليل السياسيِّ للإعتقاد؟ في الإجابة عن هذا السؤال المتعدِّد الحلقات، سيكون لدينا من المعطيات ما يفصح عن أنَّ المشكلة في الأساس هي أنَّ وجهة نظره ليست أنطولوجيَّة لكي يمكن الحديث عن “علم للمسيحيَّة”. هذا الإشكال هو ما جعل اللاَّهوتيَّ الفرنسيَّ والأستاذ المحاضر بالمعهد الكاثوليكيِّ في باريس باتريك روناييس يتَّخذ موقفاً إبستيميّاً نقديّاً من ذلك، وراح يبسطُ موقفه على رزمة من الافتراضات:

أ- وجه التضادِّ بين المعرفة والإعتقاد هو تعارض حداثيّْ.

ب- إنَّ الحفاظ على مكان الآخر يستلزم رفض الإعتقاد باعتباره انحرافاً نحو المعرفة.

ج- مسألة رفض الوهن في الإعتقاد هي لضمان المعرفة والإثبات.

د- تمفصُل الشرط الروحيِّ حول الطرائق الموضوعيَّة للتنظيم الاجتماعيّْ.

هـ- لا يمكن للإعتقاد المسيحيِّ أن يكون اعتقاداً إذا لم يكن تجربة معيشة داخل مؤسَّسة.

و- معنى مقولة “وهن الاعتقاد” عند دوسارتو وكما يراها رويانييس وردت بتكثيف على الشكل التالي: “أنَّني لا أستطيع أن أُثبت للغير لماذا أعتقد، وأن وهن الإعتقاد لا يمكن أن يكون له معنى إلاَّ خارج الحداثة»[14].

يلتقي لاهوت دو سارتو في موضعين لمن يحاول التفكير في تمفصُله الإبستيمولوجي: من جهة، باعتباره أورغانوناً كلّيّاً للفكر، ومن جهة أخرى، بوصفه ثيولوجيّاً لوهن الاعتقاد[15]. في عام 1954 دشَّن المفكِّر اليسوعيُّ بحوثه العديدة حول تاريخ الروحانيَّة والكنان. وهذا الحقل هو على وجه الخصوص ما سيحصِّلُ به دو سارتو مهارة مُعترفاً بها. هذا التخصُّص لن يتركه حتى عندما يشتغل على مقاربات أو أعمال أخرى، مثل أبستيمولوجيا التاريخ، الأنثروبولوجيا، تحليل المجتمع، والتفكير في التحليل النفسيّْ. بل يمكن القول أكثر من ذلك، أنَّ في تاريخ الروحانيَّة والكنان ستنجلي المعالم التأسسيَّة لمنظومة التفكير عنده. صحيح أنَّه لم يكمل الجزء الثاني من حكاية المكنون قبل وفاته. ولكن بدلاً من التوجه بحثاً عن قول من شأنه أن يميّز الكنان، يجد مثل فوكو والبنيوية، بنية الكلام الكناني. وعلى طريقته المفارقة يحاول أن يستخلص غايته من موضوعيَّة خطاب الثيولوجيا، الذي أصبح علميّاً، فرصة متاحة للتكلُّم عن الله. فالخطاب العلميُّ موضوعيٌّ، يستردُّ الحاضر عن طريق التمثيل، ويُخصِّص للمكان المُقام، الاستراتيجيَّة الكنانيَّة للكلام عن الآخر، من دون اختزاله إلى ما يمكن معرفته عنه، الذي يتأسَّس على قصور موجود داخل الخطاب، وضع الافتقار إلى قلب الخطاب هو، بالنسبة إلى العرفانيين، إمكانيَّةٌ للتجميع، التلاشي، وخطابٌ حول الآخر[16].

وما من ريب في أن مرجعيَّة دو سارتو أفادت من اختبارات ما بعد الحداثة ما يعزِّز فكرة الصلة بين الإعتقاد والتاريخ. وهو الأمر نفسه الذي سيجعله يقرأ هيغل وديلتاي وهايدغر على هذ النحو. فمن البيِّن أن فلسفتيْ هيغل ودلتاي، ذهبت إلى تفسير عصر صدر المسيحيَّة بما هو تعبير عن الحياة الواقعيَّة، أو هو بمنزلة الحياة التاريخيَّة. لكنَّ مع هايدغر الشاب جاء السؤال أكثر حسماً حيث ظهر سؤالُه مركَّباً على الوجه التالي: هل بإمكان الميتافيزيقا ونظريَّة الوجود أن تأخذ في الحساب تاريخيَّة الحياة؟ وبالتالي، هل أدَّت الميتافيزيقا في هذه الحال حقَّ الحياة الواقعيَّة؟ ثم ما هي علاقة الميتافيزيقا بالحياة الواقعيَّة، والحياة الفعليَّة؟

لا بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ الفلاسفة الذين ركَّزوا تأمُّلاتهم على التاريخ بالمنظار الفلسفي، كان اشتغالهم في موضوع الدين هو دليل طريقهم. فقد جذبتهم مطالعاتهم ودراساتهم في مجال الدين والتعاليم الدينيَّة نحو التأمُّل الفلسفيِّ في موضوع التاريخ. هايدغر لم يكن مستثنىً من هذا الأمر. ففي دروس فرايبورغ مدخل إلى علم الظواهر (شتاء العام 1920 – 1921) يشير إلى التجربة الحياتيّة الحقيقيَّة والواقعيَّة، مقتبساً هذا المفهوم من رسائل بولس الرسول. ويستشهد بمقاطع من الفصلين الرابع والخامس من الرسالة الأولى إلى التسالونيكيّين، التي يتحدَّث فيها بولس عن الأمل الذي تقوم عليه الحياة المسيحيَّة، أي الأمل برجوع المسيح. كان هايدغر الرائد في هذا المجال، يعدُّ الدين في عصر صدر المسيحيَّة تجربةً حياتيَّةً واقعيَّة، ويعتقد أنَّ تجربة الحياة هذه، فقدت على مدى التاريخ المُحُوضَةَ والخُلوص، ثمَّ جاء مفكِّرون ولاهوتيون من أمثال القديس أوغسطين، وعرفانيّو القرون الوسطى، ثم لاحقاً مع مارتن لوثر، وكيركيغارد (Kierkegaard)، ليستعيدوا هذه التجربة ويعملوا على تنقيتها ممَّا لحق بها من أكدار. وهكذا فقد قلَّص امتزاج هذه التجربة النقيَّة بالمفاهيم الميتافيزيقيَّة، من فاعلية هذه التجربة وحيويَّتها في تاريخ الحياة الدينيَّة للإنسان[17].

كانت تحليلات هايدغر، هنا على وجه الخصوص، في غاية الحذق، لا سيما لجهة استبعاد الشيء في ذاته، الذي اقتطع جذريَّاً من ما يظهر. فهو _ أي هايدغر- لا يقرُّ بوجود شيء آخر وراء ظواهر الفينومينولوجيا»- وعنده – للوجود سرٌّ، لكنه سرٌّ لا يوجد خلف ما يظهر، فهو ذاته ظاهرة، إنه موجود هناك؛ وحسب هايدغر نحن لا نكشف عنه، فهو يتستَّر، وهذا التستُّر والاحتجاب هما في حدِّ ذاتهما ظاهرة كذلك. وعلى غالب الظن، لم يكن دو سارتو بعيداً عما ذهب إليه هايدغر وإن لم يتبنَّ منظومته الفلسفيَّة. غير أنَّ صاحب الحكاية العرفانيَّة راح يشتغل على البراديغم نفسه. أي أنَّ الفينومنولوجيا تساوي العمل على إظهار ظاهرة الكينونة. وتلك هي حقيقة الأنطولوجيا كما يقرِّر جان هيبوليت[18] في تأويله لهذا الوجه من السيستام الهايدغري. وإذن، لا بدَّ للفينومينولوجيا، بما هي أنطولوجيا، من أن تصطدم بحائط النسيان. لاسيَّما أنَّه حائط على كثافة وعتامة أكثر مما هو ذاته مجهول، وما من شكٍّ في أنَّ النسيان الحقيقيَّ إنما هو نسيان النسيان. لهذا فإنَّ ما يكشف عنه الفلاسفة الأصيلون يجب أن لا يفتأ يتكرَّر، خصوصاً أن الظاهرة الأصليَّة قد شوَّهت وانتقلت إلى اللغة، والحال أن ما نقل ليس هو الظاهرة عينها وإنما مظهرها. وهذا المظهر الذي اشتقَّ من الظاهرة يجري التوسُّل به كقاعدة أو كمقدِّمة في كلِّ سلسلة استنباطيَّة.

- بين تفكيكيَّة دريدا وعرفانيَّة دو سارتو:

كان فيلسوف التفكيكيَّة جاك دريدا (2004-1930) Jacques Derrida، أكثر الفلاسفة الفرنسيين قرباً واهتماماً بأعمال دو سارتو إلاَّ أنه لم يكن على وئام مع دربته، لا في “الحكاية العرفانيَّة” ولا في مسعاه لابتكار (براديغم) للدراسات الأنثروبولوجيَّة والمابعد حداثيَّة. غير أنَّ هذا الفيلسوف كان يقف بإجلال تلقاء شخصيَّته المفارقة. والذين عاينوا كتابات دريدا في متاخماته للعرفان المسيحيِّ لحظوا افتتانه بكتاباته العرفانيَّة رغم نفيه شائعة الوصل مع العرفان، ومع ذلك فقد دعا إلى الاهتمام بالحكاية العرفانيَّة نصَّاً وتجربة معنويَّة. أما ميشال دو سارتو، وهو مؤرِّخ العرفان المسيحيِّ -حسب البروفسور محمد شوقي الزين-، فقد جعل من “العرفانيِّ” نموذج (براديغم) الدراسات الأنثروبولوجيَّة والمابعد حداثيَّة، ذلك بأنَّها – تبعاً لمنطقه البحثيِّ- تقوم على البحث عن التفاصيل ووفرة المجازات، وهما قيمتان تدبِّران أيضاً التفكيك الدريدي: «إنَّ العرفانيَّ هو الذي لا ينفكُّ عن السير والذي، بتيقُّنه بالأمر المسلوب منه، يعرف في كلِّ مكان ومن كلِّ موضوع أنَّه ليس هذا، وأنَّه لا يمكن الإقامة هنا ولا الاكتفاء بهذا. الرَّغبة تصنع الإسراف، وهي تتجاوز وتَعبُر وتفقد الأمكنة. إنَّها تقود نحو البعيد، نحو مكان آخر، ولا تسكن في أيِّ مكان، بل إنَّها مسكونة». كانت العلاقة بين بطليْ الاختلاف، الأول في الفلسفة، والثاني في الثيولوجيا، غير مباشرة. أشار دو سارتو إلى دريدا في العديد من كتاباته، وخصَّص له دريدا مقالاً عنوانه «عدد الـ”بلى”»، المنشور مع مجموع مقالات حول ميشال دو سارتو تحت إشراف لوس جيار، سنة بعد وفاة صاحب «الحكاية العرفانيَّة». يُعتبر مقال دريدا بمنزلة رمز، كإجلال وتقدير، للتعبير عن الاهتمام الذي كان يوليه لأعمال دو سارتو العرفانيَّة ويقول: «مثلما أنَّني لا أنسى ما كتبه ميشال دو سارتو حول الكتابة في النص العرفانيِّ: إنه أيضاً، من أوَّله إلى آخره، عبارة عن وعد»[19].

لا تشي مقالة دريدا بحقِّ دو سارتو بتبرئة نفسه من الورطة العرفانيَّة التي ظلَّ منها على حذر طيلة مكابداته الفلسفيَّة. لهذا سيدعو الزين إلى وجوب التركيز على العرفانيِّ الذي يرتبط بشكل وطيد بالسرِّيِّ أو الباطنيِّ والذي ينظِّم، خُلسةً[20]، بعض كتابات دريدا. يبدو الأمر على هذا النحو من التأويل رغم رفض دريدا مَيْلَه نحو أي ذوق عرفانيّ. لكن العرفان الدريديَّ الذي يقصده الزين ليس العرفان بالمعنى المبتذل، وإنما ذاك الذي له بالكتابة شُحنة وشُجنة، له رابط وثيق وموثوق فيه، والذي ينطوي على قيم السماع (l’écoute, Hören) والسرِّ (le secret).[21] لكن السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو إمكان أو استحالة وجود مشترك أبستمولوجيٍّ ومنهجيٍّ بين دريدا ودوسارتو. في كتابه «دريدا والثيولوجيا»، استطاع فرانسوا نولت (François Nault) توضيح المفترضات اللاَّهوتية عند دريدا، أو ما سمَّاها «بقايا لاهوتيَّة»[22].

هل يمكن الحديث عن تقاطع بين التفكيك الديريديِّ والعرفان كما يقدِّمه دوسارتو بينما يتداخل الثيولوجيُّ والتفكيكيُّ في حقل التفكير نفسه؟

من الجدير بالذكر أنَّ المباحث الدينيَّة تظهر عند دريدا حيناً بشكل بارز وحيناً بصورة خفيَّة. في مداخلة قيّمة عنوانها «غيريَّة الآخر بشكل آخر: على خطى جاك دريدا»[23]، قام فرنسيس غيبال بالإشارة إلى البُعد العرفانيِّ الممكن اكتشافه عند دريدا. يقول: «إذا كان بالإمكان إيجاد صبغة “عرفانيَّة”، فبشرط تحديد أنَّه عرفان المنطلق والهجرة (exode)، وليس عرفان الحلول والعودة إلى الواحد». كان دريدا معتمداً في ذلك على تعريف دو سارتو للعرفان والذي يشتمل على طريقته هو في الرؤية والتقصِّي، ويمكن تعداد بعض الجوانب العرفانيَّة في الهجرة والتَشتُّت (السفر أو المنفى)، في الرغبة (أو النقصان والفقدان)، وأخيراً في ما لا يمكن تسميته، أو المسكوت عنه في شكل قرار غير حاسم: “ليس هذا” (ce n’est pas ça)[24].

لقد استطاعت الأسئلة والأجوبة على مداخلة فرنسيس غيبال أن تدقِّق في هذا النزوع العرفانيِّ لدى دريدا، لكن دائماً بتحفُّظه هو نفسه عن إلصاقه بأيِّ نوع من العرفان، حيث قدَّم ملاحظة هامَّة بقوله: «بلا شكٍّ هناك الافتتان بالغياب. ولا أصف هذا الافتتان أو الولع بكلمات سيكولوجيَّة أو وجوديَّة، ولكن يمكن فعل ذلك. إنَّ الشيء الذي يشبه الافتتان في عمليَّة الكتابة أو في عمليَّة التفكير، هو الطور أو النمط الأساس لدافع الإثبات»[25]. وفي تدخُّل آخر، يعبِّر عن رفضه لكلِّ نزوع عرفانيٍّ بقوله: «أقول شيئاً آخر بالنسبة إلى العرفان. إذا أخذنا هذه الكلمة في معناها المبتذل، في شكل تجربة في الحضور والاتصال والحدس، أقول بأنِّي أبعد ما يكون عن العرفان وأقلُّ ميلاً نحو العرفان حتى وإن كنتُ أحلم بذلك». لكنه يُدرج فارقاً طفيفاً وأساسيّاً عندما يقول: «لا أقول بأنَّه ليس لديَّ ذوق عرفانيٌّ، ولكن ثمة ضرورة تحكم حياتي في مجملها هي غريبة تماماً عن العرفان في دلالته المبتذلة. يضيف: لا أتذكَّر حرفياً تعريف دو سارتو للعرفان، ولكن عندما سمعته، قلتُ في نفسي: ولم لا؟ وسنكون على قوله أيضاً والانخراط فيه»[26].

- مجاوزة فلسفة الدين بالحكاية العرفانيَّة:

لم يستسغ دو سارتو ما جاءت به تدفُّقات الحداثة بأحقابها المختلفة من مفاهيم “أرضانيَّة” أفضت إلى نزع الإيمان وترسيخ النزعات العلمانيَّة والإلحاديَّة. وكما يتناهى لنا من أعماله، فإنَّ التجربة الدينيَّة لم تتحرَّر من حزمة المفاهيم التي اكتظَّ بها تاريخ الحداثة سحابة ستة قرون متَّصلة. كان صاحب الحكاية العرفانيَّة على دراية بأنَّ فلاسفة الغرب الذي اشتغلوا على هذه المقولة لم يفارقوا فضاء النظر إلى الدين باعتباره قضية فينومينولوجيَّة منحكِمةً إلى ظروف المكان ومقتضيات الأوان. وأن لا شيء يعوَّل عليه -عندهم- إلاَّ ما ينالُه المنطق الوضعيُّ والعلم التجربيُّ بالإحاطة والفهم.

نحا دو سارتو نحواً يجانب فيه ما ذهب إليه الذين اشتغلوا على فلسفة الدين من خارج الإعتقاد بقوانين الكنيسة. غير أنَّ هذه المجانبة لم تكن انقطاعيَّة بالمطلق مع رؤى هؤلاء، ذلك بأنَّه سيتَّفق معهم في الجانب المتصل بالتحليل الظواهريِّ، ولا سيما لجهة رؤيتهم إلى الدين باعتباره الصورة العليا من صور الوعي بالذات، وأن هذه الصورة لا تقع خارج الوعي الإنسانيِّ، ولا تنمو وتحيا إلاَّ داخل هذا الوعي[27]. غير أنَّ دو سارتو سوف لن يشاطرهم وصفهم الإيمان الدينيَّ بأنَّه وعيٌ نائم تلقاء فلسفة التنوير بوصفها وعياً مستيقظاً. كما خالفهم في النتيجة التي غالباً ما انتهوا إليها بعد لَأيٍ طويل، أن فكرة الإنسان عن الله ليست إلاَّ مرآة تعكس لنا فكرته عن نفسه”[28].

كان دو سارتو يترقَّب مآلات الحداثة منذ اللحظة التي انقلبت فيها على المسيحيَّة مع نهاية القرون الوسطى. وقتذاك طفق التنوير يؤسِّس لمنقلبٍ آخر لن يكون النظر فيه إلى الإيمان الدينيِّ إلاَّ بوصفه تهيُّؤات نفسانيَّة لأفراد متفرِّقين، وبالتالي التعامل مع الدين واختباراته تبعاً لمعايير “الأنسنة المطلقة”. ربما هذا هو الدافع الذي سيجعل مؤرِّخي التنوير الأوروبيِّ يُخضِعون كلَّ شيء لمنهج مادِّيٍّ تاريخانيٍّ، لا ينظر إلى الدين إلاَّ بما هو المرآة التي تتراءى فيها صفات النوع البشريّْ”[29]… لقد عاين دو سارتو كيف ستؤول التجربة الدينيَّة كمصطلح ومفهوم إلى الحقل المعرفيِّ الأكثر ملاءمة لها، عنينا به فلسفة الدين. فلقد ألقى هذا العلم المستحدث بظلِّه الثقيل على التجربة الدينيَّة ليُسقِطَ عليها قِيَمَه ومعاييره الكبرى، منها على الأخصِّ تاريخانيَّة الدين وفينومينولوجيَّته، وما نجم عن هذين المعيارين من نظريَّات معرفة لا تفسِّر الدين إلاَّ بوصفه منجزاً بشريَّاً محضاً. تلك كانت الإرهاصات الممهِّدة التي تشكَّلت على أُسُسها معضلة التفكير الميتافيزيقيِّ الحداثيِّ حيال الدين. وهي في كلِّ حال، معضلة قديمة العهد، ذاك أنَّها تضرب جذورها عميقاً في أرض الإغريق من قبل أن تتمدَّد إلى أرض الحداثات المتعاقبة. لعل أول ما يطالعنا في تداعيات هذه المعضلة أنَّ التنظيرات التي دارت في رحاب ما سمِّي بـ”فلسفة الدين”، لم تفلح في إدراك حقيقة الدين، وتعذَّر عليها فهم جوهره المتعالي. ولمَّا استشعرت عجزها عن استكشاف ما تنطوي عليه المعارف الوحيانيَّة، كان ثمَّة إصرار على متاخمتها كقضيَّة فينومينولوجيَّة. بسبب من ذلك، لم تظهر مقولة التجربة الدينيَّة في تفكير الحداثات المتتالية إلاَّ كثمرة تأويليَّة لمعنى الظاهرة. فهي في هذا التفكير إمَّا أنها وُلدَت من تلقاء نفسها وبذلك تكون فاقدة لبعدها الوحيانيِّ، وإمَّا أن يُرى إليها كظهور تاريخيٍّ بادٍ للعيان مثل كلِّ ظاهرة. وفي هذه الحال، تبقى النتيجة هي نفسها في تعاملات العقل الحديث. فلو كان لنا أن نستحضر على وجه الإجمال، السياقات التي قوربت فيها التجربة الدينيَّة في هذا المجال، لوجدنا أنَّها احتلَّت مكانة مخصوصة في أعمال فلاسفة الدين وعلماء الاجتماع من أهل المذهب الظواهريِّ في أوروبا. غير أنَّ القسط الأعظم من هذه الأعمال، ورغم إيلاء التجارب والإختبارات الدينيَّة مكانة استثنائيَّة من البحث العلميِّ، فقد ظلَّت أسيرة الأحكام الكليَّة للعقل الوضعاني. هذا المشهد كان طاغياً على الحياة الفكريَّة في أوروبا عموماً وفي فرنسا على وجه الخصوص. وكان بيِّناً أمام دو سارتو كيف دارت الهرمنيوطيقا الحديثة مدار العقل المشار إليه حتّى وهي تتطلَّع نحو اللاَّمرئيِّ، أو تبحثُ عن سرِّ “الشيءِ في ذاته”. ربما لهذا السبب راح يكابد من أجل أن يعثر على سبيل معرفيٍّ يجاوز فيه رتابة المألوف، وينفذ نحو “أفقٍ تأويليٍّ ما بَعديٍ” ينفسحُ فيه نشاط الفكر، ويكتشفُ العقلُ قدرته على مجاوزة ذاته المسكونة بعالم الممكنات[30]. وهكذا لم تكن اهتماماته بالعرفان بصيغته “الأسراريَّة” وبحثه الدائب عن الحقائق في قلب الأشياء، سوى ترجمة للأفق التأويليِّ الذي كان يرنو إليه.

لقد أفضت الحكاية العرفانيَّة كما ساقها إلينا دو سارتو إلى ضربٍ مستحدث من التأويل يغاير ما درجت عليه التأويلات المتشائمة لمذاهب ما بعد الحداثة. لذلك سنراه يتخطَّى نمطيَّات الكتابة الحداثيَّة وأسلوبيَّتها الصارمة في الفلسفة والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. فالكتابة عنده ضربٌ من مقاومة الضجر، وبالتالي مقاومة موت نشوة الإدراك. ففي الحكاية العرفانيَّة لا ينفكُّ العرفانيُّ عن السير، والذي بإدراكه بالشيء الذي ينقصه، يعرف من كلِّ مكان ومن كلِّ موضوع أنَّه ليس هذا هو الذي ينشده، وأنَّه لا يمكن الإقامة هنا، ولا الاكتفاء بهذا[31]. لقد سلك دو سارتو مسلكاً تأويليَّاً مسكوناً بالرجاء والتفاؤل، وما ذاك إلاَّ لاتخاذ المعرفة الصوفيَّة سبيلاً لفهم الحضور الإنسانيِّ في التاريخ. لقد أدرك صاحب الحكاية أنَّ الاستفهام الهرمنيوطيقيَّ المسكون بالرجاء سوف يفتح عليه آفاق التعرُّف على الحقيقة الكامنة وراء الظواهر. ذلك يعني أنَّ السؤال في مقام الهرمنيوطيقا الراجية متضمَّنٌ في مظاهر الوجود وكوامنه فلا يفصل بينهما فاصلٌ أبداً. فهو أصل وجوهر عمل الهرمنيوطيقا في طورها “المابَعديِّ”، وهو الطور المجاوز للهرمنيوطيقا الأدنويَّة التي ألزمت تفكير الإنسان بحدود الماهيَّات، وحالت دون تَفَكُّرِه بما وراء عالم الحسّْ. فهنالك ينتهي المؤوِّل على نحو مما انتهت إليه عَدَميَّاتِ الحداثة المتشائمة، لتظهر في أجلى ظهوراتها مع العدميَّة النيتشويَّة عبر تأويليَّتها المشهورة حول “العود الأبديِّ لذات النفس”…

في غضون مسيرته الفكريَّة، يتحدَّث ميشال دو سارتو، عن التجربة الدينيَّة d’expérience religieuse في عام 1956، والتجربة المسيحيَّة Chrétienne d’expérience عام 1965، وأيضاً عن الخبرة الروحيَّة d’expérience spirituelle في عام 1970، وذلك من قبل أن يتولَّى موضوع الكلام الصوفيِّ l’énonciation Mystique في عام 1976. ولقد بلغ هذا الطريق ذروته في عام 1982 خلال استكشافه مكنونات العالم الصوفيّْ.

من بعد ذلك، سينصرف إلى الأخذ بما يمكن أن نسمِّيه بـ “الديالكتيك الصاعد” من أجل العثور على نافذة معرفيَّة يجاوز عن طريقها معاثر الأنثروبولوجيا الصمَّاء. ولقد بدت الصورة على الوجه التالي: تلقاء الرؤية الوضعانيَّة التي ملأت الحقل المعرفيَّ لفلسفة الدين بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مضى دو سارتو إلى المجاوزة ليرى أنَّ للتجربة الدينيَّة وجهين متلازمين: وجهٌ متصلٌ بسوسيولوجيا الحياة وتحيُّزاتها الثقافية والحضارية، ووجهٌ منوطٌ بالتطلُّع إلى فهم المتعالي والقدير والمعتني بالإنسان والكون. فالتجربة بما هي تجربة تحتمل الصواب والخطأ أنَّى كان الحقل الذي تقع فيه. وعليه ستشهد حلقات التفكير في الغرب سعياً إلى التمييز بين الإلهامات الباطنيَّة والممارسات الطقوسيَّة التي تُعاش في رحاب الأديان.

مقتضى هذا التمييز، يفيد بعدم جواز النظر إلى الوحي كتجربة دينيَّة بالمعنى الذي ينبسط عليه المفهوم الشائع في كلاسيكيَّات النظام المعرفيِّ الأنثروبولوجيِّ وفلسفة الدين، وإنما هو سعيٌ لاستكشاف حقيقة ميتافيزيقيَّة مجاوزة لا يدرك سرَّها المكنون سوى الوقوف على سرِّ الحكاية العرفانيَّة. في الوقت عينه: فمن ناحية يرى أنَّ “الحق” وراء مجال الفكر والخبرة الإنسانيَّة، بينما يستخدم في الوقت عينه العديد من المفاهيم الإنسانيَّة مثل الأساس، والحق، والواحد. أمَّا القول بأنَّ الحقَّ في ذاته لا سبيل إلى معرفته، فذلك لا يعني كليَّة أنَّه غير مفهوم، لأنَّ معظم التقاليد نفسها تثبت عدم القدرة على وصفه[32]. وعلى الجملة، فإنَّ الحقَّ في ذاته هو الحقيقة النهائيَّة التي تشكِّل أساس الاعتقادات والتجارب الدينيَّة المختلفة للبشر كما يقول جون هيغ. أمَّا إثبات الحقِّ في ذاته فهو يعني إثبات أن التجربة والاعتقاد الدينيين ليسا وهماً بسيطاً، ولكن لا يمكن أن يستخدم بحقِّ الحقِّ في ذاته أيُّ تمييز، كما هو حاصل في عالمنا الظاهراتيّْ. فلا يصحُّ القول أنَّه شخصيّ أو لا شخصيّ، واحد أو كثير، ذلك بأنَّ هذه المقولات لا يمكن استخدامها لا إيجاباً ولا سلباً في ما يتَّصل بالحقّ في ذاته، ولا يمكن القول بأنَّه لا شخصيّ، أو أنَّه شخصيّ ولا شخصيّ معاً، فكل هذه المفاهيم التي تستخدم في علاقات الخبرة الإنسانيَّة، لا يمكن استخدامها في الحقِّ في ذاته، حتى لو كان ذلك عن طريق المشابهة[33].

إذا قاربنا التجربة الدينيَّة في مسرى التاريخ فسنرى حقلاً أكثر سعة ورحابة قياساً بتجربة الإيمان الفرديَّة. التجربة ها هنا وتساوقاً مع فكرة دوسارتو حول الصلة الوطيدة بين الإعتقاد والحدث هي واحدة ومتعدِّدة في آن. واحدة في مآلاتها القصوى حيث الإيمان والإعتقاد بالألوهيَّة المدبِّرة، ومتعدِّدة من حيث كون إيمان شعب ما له لغته وطقوسه وأنماطه العائدة إلى السوسيولوجيا التكوينيَّة لهذا الشعب وثقافته.

ربما تناهى لدو سارتو في اختباراته الأنثرو- لاهوتيَّة الدلالات العميقة التي تعكسها تجارب شعوب وحضارات متباعدة في عقائدها الدينيَّة وتلتقي في فضاء روحيٍّ ومعنويٍّ وأخلاقيٍّ مشترك. مثل هذا الفضاء سيكون مدار أبحاث معمَّقة في الأنثروبولوجيا وفلسفة الدين ولدى عدد من كبار اللاَّهوتيين الغربيين. نشير في هذا السياق إلى المحاضرة التي ألقاها في خريق 1924 الفيلسوف واللاَّهوتيُّ الألمانيُّ رودولف أوتو[34] في الولايات المتَّحدة، تحت عنوان: “باطنيَّة الشرق وباطنيَّة الغرب”. فيها كشف عن نظائر مدهشة بين سانكارا (800 قبل الميلاد)، وهو المعلم الهنديُّ لعقيدة انعدام الثنائيَّة، وبين ايكهارت (260-1327م) المعلم الرينانيِّ للوحدة البسيطة.

لم يشأ أوتو من مثل هذا التناظر بين هاتين الشخصيَّتين اللتين تنتمي كلٌّ منهما إلى حضارة مختلفة عن الأخرى، إلاَّ بيان الوحدة الواصلة بين التجارب الروحيَّة في الحضارات الإنسانيَّة. لقد أراد أن يكشف عن وجود بنى مماثلة في التجارب الروحيَّة بمعزل عن المواضع المكانيَّة والفترات التاريخيَّة. ولئن كان بعض هذه التجارب ينزع إلى اتِّخاذ أشكال متقاربة في التعبير اللغويِّ وأشكال متقاربة في التعبير الرمزيِّ، إلاَّ أنَّ هذا التماثل لا يلغي التمايز أو الاختلاف. وفي الواقع، فلدى التعرُّض إلى التجارب الدينيَّة في الحضارات المختلفة، فإننا غالباً ما نخرج من طريقة المقابلة والمقارنة بنتائج مدهشة.

من موقعيَّته الأنثروبولوجيَّة مقرونة بثقافته اللاَّهوتيَّة أخذ دو سارتو يختبر سلسلة من الإجراءات التأويليَّة بهدف ردم الفجوة الأبستمولوجيَّة بين الإعتقاد الدينيِّ كظاهرة سوسيو-تاريخيَّة، والإيمان كمُعطى باطنيٍّ وتديُّن شخصيّْ. متى تحقَّق الإعتقاد الدينيُّ والإيمان الشخصيُّ، صار ممكناً بحسب منظوريَّته صيرورة الإعتقاد فعاليَّة وجوديَّة. أي أنًّها تتحوَّل إلى حادي حضاري. وحين قام بتطوير أنثروبولوجيا الإعتقاد في الميدان الاجتماع لم يعد هذا الإعتقاد مجرَّد نشاط فرديٍّ وسط الآخرين بل أصبح ترجدمة لكينونة الإنسان. ولقد دلّت الاختبارات الروحيَّة على أنَّ فهم الأمر القدسيِّ وإدراك أسراره يمكث في المنطقة العليا من الإيمان، أو في المكنون العرفانيِّ كما يطيب لدوسارتو أن يعرب عنه في سياق الحكاية العرفانيَّة. ومن البيِّن كما يذهب المتصوِّفة أنَّ هذه المنطقة من الإيمان هي الدرجة التي يبلغها أفراد من الناس لمعرفة أنفسهم، ومعرفة الموجودات وصولاً الى معرفة الله. والذين يصلون إلى هذه الدرجة المتعالية هم الذين يطلق على كلِّ فرد منهم صفة العارف أو الإنسان السالك نحو الكمال. إذن، فهو في حالة انسجام ووئام في عيشه لإيمانه ولو ظنَّ الآخرون خلاف ذلك. إيمان المؤمن بما يؤمن لا يمكن وصفه وتحديده إلاَّ في إطار ما هو مشترك مع الجماعة المؤمنة. فالإيمان ليس مجرَّد ظاهرة تماثل الظاهرات الطبيعيَّة الأخرى، وإنَّما هو الظاهرة المركزيَّة في حياة الإنسان الشخصيَّة الجليَّة والخفيَّة في الوقت نفسه. فالإيمان هو إمكانيَّة جوهريَّة للإنسان، ولذلك فوجوده ضروريٌّ وكليٌّ، وهو ممكن وضروريٌّ أيضاً في كلِّ زمان ومكان. ولأنَّ للإيمان نبوتاً فطريَّاً لماهيَّة الكائن الآدمي، فلا يمكن إذَّاك أن يثلمه العلم الحديث أو أيُّ نوع من الفلسفة. ولعلَّ المفارقة التي تفترضها واقعيَّة الإيمان هي أنَّ الذين يرفضونها إنَّما يعبِّرون عن إيمان ما، ولو كان هذا الإيمان بقضايا تنتمي إلى دنيا المحسوسات وعالم الأفكار[35]. ومن هذا النحو جاءت أطروحة التناقض بين العقل والإيمان الدينيِّ كتعبير عن مشروع التنوير الذي افتتحته الحداثة في مقتبل عمرها. وسيأتي من فضاء الغرب نفسه من يُساجل هذه الأطروحة ليُبيِّن معاثرها الأنطولوجيَّة فيرى أن الإيمان لو كان نقيضاً للعقل لكان يميل إلى نزع الصفة الإنسانيَّة عن الإنسان. فالإيمان الذي يدمِّر العقل يدمِّر في المقابل نفسه ويدمِّر إنسانيَّة الإنسان. إذ لا يقدر سوى كائن يمتلك بنية العقل على أن يكون لديه همٌّ أقصى[36]. أي أن يكون شغوفاً بالله والإنسان في آن، وذلك إلى الدرجة التي يؤول به هذا الشغف إلى تخطِّي الثنائيَّة السلبيَّة التي تصنع القطيعة بين طرفيها. وحدُه من يمتلك ملكة «العقل الخلاَّق» ـ أي العقل الجامع بين الإيمان بالله والإيمان بالإنسانيَّة ـ هو الذي يفلح بفتح منفذٍ فسيح يصل بين الواقع الفيزيائيِّ للإنسان وحضـور المقـدَّس في حياته.

ترتيباً على الرابطة التي يجريها دو سارتو بين الأنطولوجيِّ والتاريخيِّ في معيشة الإنسان، يتعيَّن غرضه – حسب مترجمه وشارحه محمد شوقي الزين – في نقل العرفان إلى موطنه الطبيعيِّ والأصليِّ وربطه بالحدث، وبشكل أعمَّ بالتاريخ[37]. ولقد عبَّر عن ذلك في حوار له مع ميراي سيفالي (Mireille Cifali) يقول فيه: «إنَّ السؤال المبدئيَّ يخصُّ الجدّيَّة التي نضفيها على علاقة التجربة العرفانيَّة بالتاريخ. إنَّه سؤال امتحانيٌّ بالمقارنة مع كلِّ العرفانيين الذين درست أعمالهم، فالوجد أو الشطحات ينبغي إرجاعها إلى الواقع “المشترك”: العودة إلى اجتماعيَّة يوميَّة هي معيار التجربة العرفانيَّة»[38]. وهو يعزِّز هذه الملاحظة في مقاله «العرفان» المنشور في «الموسوعة الشاملة» حيث نلاحظ أنَّه «مهما كان موقفنا من العرفان، وحتى ولو تعرَّفنا فيه على بروز حقيقة كونيَّة ومطلقة، لا يمكننا معالجته سوى تبعاً لسياق ثقافيٍّ وتاريخيٍّ محدَّد»[39].

تحاول مبادرة دو سارتو التفكير في التاريخ وفي العرفان على حدٍّ سواء، حيث تكون الكتابة هي عامل الوصل. فالتاريخ يفكِّر في الغياب من باب «الحدث المجاور للحدث»،أي في التعاقب الزمانيِّ، بينما يفكِّر العرفان في الغياب تحت نمط «الحدث داخل الحدث»، وذلك من خلال استحضار الغائب في اللحظة الراهنة أو البدء هنا والآن. غير أنَّ هذا البدء مفقود إلى غير رجعة، لكنه يجعل القول والكتابة العرفانيين أمراً ممكناً، ويجعل القبض على موضوعهما أمراً مستحيلاً: «ذلكم هو شكل الرَّغبة، يقول دو سارتو[40]. فالرَّغبة ترتبط بهذا التاريخ الطويل للواحد (l’Unique) حيث كان الأصل والتحوُّل، في أشكالهما التوحيديَّة، يؤرقان فرويد. شيء واحد ينقص، وكلُّ شيء ينقص. يقوم هذا البدء الجديد بقيادة سلسلة من التيهان والجوَلان. إنَّنا مرضى بالغياب لأننا مرضى بالواحد»[41].

إذاً.. عمل دو سارتو على تحديد العرفان انطلاقاً من فرضيَّاته التاريخيَّة بتفسير نشأة العلم الصوفيِّ في منعطف الحداثة الغربيَّة، وعليه يصير من المفيد العودة إلى “العرفانيِّ” بوصفه عُنصراً كامناً في كلِّ تجربة، أو العرفانيِّ بوصفه “أيوناً” عابراً للأزمنة.. وذلك رغم أنَّه لا يستسيغ هذه الفكرة، بمعنى التحرُّر من التاريخ لعبور أزمنته نحو شيء كوني ينطبق على كلِّ التجارب رغم اختلافاتها الجغرافيَّة والنظريَّة[42].

- مفارقة التصوُّف والسياسة:

السياسة في منظومة دو سارتو لا تَنفلت من التحليل الاجتماعيِّ، ولا يمكن للسلطة حسب رأيه أن تستغني عن النسخة اللاَّتينيَّة للإنجيل (الكتاب المقدَّس) vulgate والمرجعيَّات المشتركة. مع هذا يبقى تفسير الإختلاف بين السياسة والدين مستمرَّاً. لكن الإرادة في “فعل الاعتقاد” التي تحيا داخل المؤسَّسة، تظلُّ تجد استجابة للبحث عن الحبِّ و/أو الهويَّة”[43]. ولقد قام بتطوير أنثروبولوجيا للاعتقاد في وجهها السوسيولوجيِّ، رائياً أن الإعتقاد ليس مجرَّد نشاط للإنسان وسط الآخرين، وإنما هو حادث شخصيّْ. ولذا يصبح الإعتقاد طريقة وكينونة للإنسان[44]. فالعلاقة بالاعتقاد هي موطن الحقيقة، وللإعتقاد علاقة بالغيريَّة l’altérité بأشكالها المختلفة، أي الغيريَّة غير القابلة للاختزال التي تستدعي نزع الملكيَّة. وهو يرى أنَّ “فعل الإعتقاد يظهر كممارسة للآخر”.[45] لذا يظهر الكنان كتعبير أقصى عن الحكاية العرفانيَّة، حيث يُعيد صياغة محتوى الإعتقاد ويرقى به إلى أعلى درجات الفضيلة.

من أجل ذلك يُعرَّف الإعتقاد في منظومة دو سارتو بأنّه “ممارسة للاختلاف” pratique de la difference. فكل إنسان يعتقد من أجل العيش. وعليه، وجب فهم تعبير “ممارسة الاختلاف” بالطريقة نفسها التي تُفهم بها الممارسة المسيحيَّة، ليس “الممارسة الأحديَّة” la pratique dominicale، لكن سَمِعَ كلمة الله ومارسها. ما يعني أنَّ السياسة وتدبيراتها تتعلضّق تعلثّقاً وطيداً بالممارسة الإيمانيَّة في حدِّها الأقصى، ولا يضعف هذا التعلُّق سوى وهن الاعتقاد.

لعلَّ من أظهر المشكلات في مساعي دو سارتو هي الجمع بين حقلين متضادَّين كالتوفيق بين السياسة والتصوُّف. والتساؤل الذي ربما شغله طويلاً هو التالي: كيف لمسار روحيٍّ ومعنويٍّ يقوم على الإعراض عن الدنيا، وينتسب إلى عالم لطيف، ومكتظٍّ بالأسرار، ومضنون به على غير أهله، ويترجَّح بين الغيب والحضور.. أن يلتقي في حقلٍ واحد مع العمل السياسيِّ بما ينطوي عليه من غَرَضيَّات وشوائب وعيوب لا حصر لها؟..

بإزاء هذا الاستفهام الإشكاليِّ المركَّب، نَجِدنا تلقاء مفارقةٍ بيِّنة يستظهرُها الجمعُ بين العرفان والسياسة كضدَّين مدعوَّيْن إلى الحَرثِ في حقلٍ واحد. أمَّا منشأُ المفارقةِ، فيعود إلى وجهتين:

الأولى: رفع وهم التباين بين العرفان كاختبار روحيٍّ فرديٍّ، والسياسة كفعاليَّة سوسيو- تاريخيَّة تُخاضُ في أرجاء الجماعة الحضاريَّة.

الثانية: تبيين عناصر التمايز والإختلاف بين الضدَّين المفترضَين؛ سواء لجهة المنهجِ والمسلكِ، أم لجهة التنظير لنظريَّة المعرفة.

ومع أن هاتين الجهتين قد تؤوَّلانِ إلى الإلتقاء على أرض واحدة، يبقى التمييز بينهما من الضرورات المنهجيَّة. فبينما تكتفي السياسة – للإستهداء إلى غاياتها- بموازين العقل الإستدلاليِّ لفهم حركة التاريخ وتحوُّلاته.. يستهدي العرفان إلى الوجود الحقِّ بطريقين متلازمين: أولاً، بالعقل الآخِذِ بالأسباب.. وثانياً، بالكشف الباطنيِّ المسدَّد بالعلم اللَّدنيِّ والشهود القلبيّْ. غير أنَّ هذه المباينة بين الاستهداءَين لا تلبث أن تصيرَ على نشأة ِالوحدة والانسجام والتكامل، متى أدركْنا المنطقَ الداخليَّ الذي تنشط فيه معرفة العارفِ، من أجل أن يتحقَّق له الجمعُ بين مقتضيات العقل الاستدلاليِّ وسبيل الوصول إلى مقامات الكشف[46].

لقد سعى دو سارتو لاستكشاف المنطقة التي تتوطَّد فيها الرابطة العضويَّة بين الكنان والتاريخ. ذلك بأنَّ وظيفة الخطاب الكنانيِّ سيكون لها دور حاسم داخل الفضاء الاجتماعيِّ والكنسيِّ. وبهذا وجد نموذجاً استكشافيَّاً (modèle Heuristinue) الشيء نفسه ينطبق على تحليل الفضاء السوسيولوجيّْ. من هنا يبيِّن صاحب الحكاية الكنانيَّة (العرفانيَّة) ما يجعل الممارسات الاجتماعيَّة ممكنة ومفهومة حيث وضع قاعدة للفهم حول المرجعيَّات المشتركة تشبه قاعدة “العدم المفرط”التي وُصِفَ به مفهوم الإله عند ماستر إيكهارت (Maître Eckhart) [47].

كان على دو سارتو لكي ينجز هذه الرابطة، أن يتجاوز عن منازعةٍ لا تزال موضع مكابدة وجدال في المباحث النظريَّة لعلم الوجود؛ عنيتُ بها تلك التي ترتَّبت على الانفصال المديد بين ضربين من المعرفة: معرفة الله ومعرفة العالم. ومع أنَّ الفصل بين المعرفتين لا موطِنَ له في توحيد العرفاء، إلاَّ أنَّه ملحوظٌ باعتناءات مشهودة في مباحثهم. وذاك ما سيظهر لنا من تصدِّيات العرفان النظريِّ للفجوة الأنطولوجيَّة الآيلة إلى ملء الفراغات المعرفيَّة الناجمة عنها. خلاف ذلك، ما دأبت الميتافيزيقا لمَّا أوكلت إلى العقل رعاية عالم الممكنات لينظر إلى الغيب والواقع باعتبارهما قضيَّتين منفصلتين، ولكلٍّ منهما أُفُقُها الخاصُّ في نظريَّة المعرفة. أمَّا النتيجة التي سينتهي إليها، فهي استحالة لقاء النقيضين: الغيب بما هو أمرٌ لا عقلانيّ، والواقع بوصفه حقيقة عيانيَّة يُستدلُّ عليها بالبرهان والتجربة.

ربما تنبَّه دو سارتو في خلال متاخماته لمجريات الحقبة السكولاستيكيَّة إلى هذه المعضلة. ففي مبتدأ القرن الثالث عشر الميلادي، طَلَب القدِّيس توما الأكويني إلى أساتذة اللاَّهوت ألاَّ يبرهنوا على أصلٍ إيمانيٍّ بالبرهان المنطقيِّ، ذلك لأنَّ الإيمان -برأيه- لا يرتكز على المنطق بل على كلمة الله. ونبَّههم إلى ألاَّ يستدلَّوا على حقيقة فلسفيَّة باللُّجوء إلى كلمة الله، لأنَّ الفلسفة لا ترتكز على الوحي بل على العقل. ورغم أنَّه كان أرسطيَّاً متشدِّداً، فقد حرِصَ على التمييز بين الفلسفة والوحي؛ وذلك من قبيل حفظ موقعيَّة كلٍّ منهما في إنتاج المعرفة الصحيحة. فإذا كان اللاَّهوت هو العلم بالأشياء عن طريق تلقِّيها من الوحي الإلهيِّ، فالفلسفةَ هي المعرفة بالأشياء التي تفيض من مبادئ العقل الطبيعيِّ. ولأن المصدر المشترك للفلسفة واللاَّهوت هو الله خالق العقل والوحي، فإنَّ هذين العلمين يسيران في النهاية إلى التوافق.

المعادلة نفسها تسري أيضاً على جدليَّات المواصلة بين العرفان والسياسة، حيث تتَّخذ العلاقة بينهما وضعيَّة الوصل الإمتداديِّ رغم الاختلاف المنهجيِّ في نظريَّة المعرفة لدى كلٍّ منهما. من أجل هذا تعُدّ مفاهيم «الإستراتيجيَّة» Stratégie و«التكتيكيَّة»tactique أساس فكر ميشال دو سارتو. تحيل الإستراتيجيَّة إلى فكرة وجود نسق أكثرَ تماسكاً أو أقلَّ، ومتناظم النسق Architectonique تخضع له جملة الممارسات والتمثُّلات. أمام هذا النسق، تقوم التكتيكيَّة كـ «قبُالة» تقاومه في صيغة “موضوع”، وتتردَّد على المكان الخاصِّ والمحصور لهذا النسق: «إذا كانت الإستراتيجيَّة في المقام الأوّل مفهوماً مستعاراً من علم الحرب، أيضاً هو من المفاهيم الأساسيَّة لعلم الفعل»(3). يتبنّى دو سارتو هذا التعريف بنقله من علم الحرب إلى الممارسات الاجتماعيَّة بما أنَّه يتصوَّر المجتمع حقلاً للصراع. وهو يكتب عن ذلك في ردِّه على رسالة إلى لويس كيري: «ينبغي لنا أن نعيد الاعتبار للمظهر الصراعيِّ (Polémologique) في كلِّ تحليل ثقافيّْ. عندما نعرض مسألة الممارسة، بمعنى العمليَّات، فإنِّنا نسلِّط الضوء على مشكل الصراع. هذا ما تُبيِّنه مثلاً الأبستمولوجيا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مع ماركس وفرويد. فالصراع هو أمر أساسيٌّ مثل الأبعاد القتصاديَّة والأخلاقيَّة والجمالية للممارسات اليومية [48]. لكن الصراع هنا يتجاوز الإطار التنظيميَّ الوحيد لعلم الحرب. ويبدو أنَّ أفكار ميشال دو سارتو حول الصراع تتوافق مع ما نجده في الفكر القديم، خصوصاً مع هيرقليطس الذي يرى أنَّ الصراع هو”أب كلِّ الأشياء” Polemos Pantôn Mèn Pater ، وهو الخالق لنظام جديد عن طريق دمج الأضداد أو الانسجام بين التناقضات. فالتناقض المولِّد للصراع موجود في قلب التطوُّر: يقول دو سارتو في هذا الصدد:

«أسمِّي استراتيجيَّة حساب العلاقات في القوَّة الذي يصبح ممكناً عندما تعُزَل (ذات لها إرادة عن بيئتها) مهما كان شكل هذه الذات: شركة، أو حاضرة، أو مؤسَّسة علميَّة). من ذلك نستطيع أن نحصل على محلٍّ خاصٍّ تتَّصل من خلاله القوى المحسوبة بالخارج: يتعلَّق الأمر بالموديل الماكيافيليِّ Le Modèle Machiavélique الذي يميِّز المكان عن الفعل. وبناءً على هذا النمط الإستراتيجيِّ ُشُيدت العقلانيَّة الرسميَّة، والسياسيَّة ، والعلميَّة والإقتصاديَّة»[49].

- العرفان بما هو استعلام عن السرِّ المكنون:

على غالب الظنِّ أنَّ دو سارتو وهو يلج الأغوار القصيَّة للحكاية العرفانيَّة لم يكن غافلاً عمَّا شهدته الحضارات الإنسانيَّة من معطيات في ميدان التصوُّف النظريِّ. ولأجل ذلك سنلحظ تماثلاً مفهوميَّاً واصطلاحيَّاً في مواضع شتى من كتاباته في أنثروبولوجيا التصوُّف. ومن البيِّن في أعماله أن قلب التجربة الكنانيَّة، ليس وصفاً خارجيَّاً – تاريخيّاً أو إثنولوجيَّاً- يأتي إلى النور ويضمُّ الغريب إلى قول الكتابة الكنانيَّة. فالقول الصوفيُّ هو كلام جريح كما يقول[50]، ولكن ينقصه جرعة لأنَّه، في بحثه عن الله، تهتمُّ الصلاة بعدم العثور على الشخص الذي يبحث عنه خوفاً من عدم الحاجة إلى البحث عنه. إلى ذلك، فإنَّ القول العرفانيَّ ليس معادياً للفكر، بقدر ما هو رافض لاختزال ما نتحدَّث عمَّا نعرفه أو ما نختبره؛ نحن نتفهَّم مدى إلحاح الاستراتيجيَّة عندما يتمُّ سحب ما نتحدَّث عنه لجعل مهمَّته ممكنةً[51].

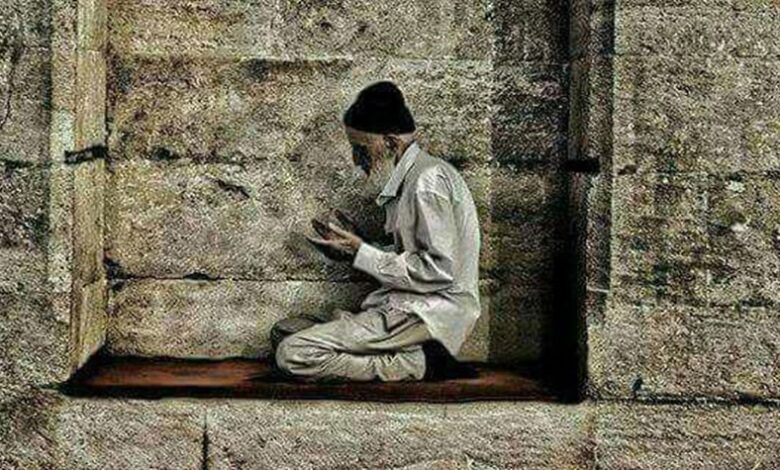

ثمَّة تشابه عميق في التحرِّي عن العرفان وحقائقه لدى الأديان المختلفة، وخصوصاً المسيحيَّة والإسلام. إذ مع التطوُّرات التي شهدها المسرى التأويليُّ في فضاء التصوُّف الإسلاميِّ على سبيل المثال، ينفتح التعريف على أفق يجاوز المداولات المألوفة. فحين يمضي العرفاء إلى استظهار عالمهم الداخليِّ واختباراتهم الباطنيَّة، فإنهم يعرِّفون التصوُّف بأنَّه “النظر إلى الكون بعين النقص”[52]، وما ذاك إلاَّ لاستشعارهم أنَّ الطريق إلى الكمال شرطه العبور من دنيا الموجودات الفانية إلى الوجود الحق. وحين حكم الإنسان على هذا العالم بأنَّه كون ساقط، فإنَّه كان يبرهن على حقيقة مؤدَّاها أنَّه ينظر إلى نفسه بوصفه كائناً شريفاً نبيلاً يتطلَّع صوب الأعلى ويحنُّ إلى الساميات. وههُنا بالضبط يكمن سرُّ اغتراب الإنسان في العالم بوصفه الروح النفيس في كون خسيس[53]. والحال، فإنَّ مقولة الكون الساقط التي أوجبت القول بالاغتراب، بسبب عدم تجانس الروح والمادَّة، هي أساس الأُسُس في فهم الصوفيَّة، أو في عواملها الذاتيَّة حصراً. أمَّا قولهم الذي سبق بأنَّ التصوُّف هو النظر إلى الكون بعين النقص والذي ينسب إلى العارف أبي يزيد البسطامي[54]، فالمقصود به هو ذاك النقص الرابض في صميم الكون كبير إلى حدٍّ مريع، بل هو من الضخامة والتوغُّل في الأشياء بحيث يفترض أن تكون مساحات الخواء شديدة الاندياح، ولولا ذلك لما كان للصوفيَّة أن تعرف طريقها إلى الوجود. فهي بهذا المعنى دفاع ضدَّ الخواء، ومحاولة جلَّى لإدخال الملاء في صميم العالم.

أمَّا مصدر حريَّة الصوفيِّ فعائدٌ إلى أنه يرفض الكون ويطلب الحقَّ من دون سواه، ذلك بأنَّ الصوفيَّة لا تفهم الحريَّة إلاَّ من حيث هي الله نفسه، مثلما أنَّها لا تفهم الله إلاَّ بوصفه الحريَّة الخالصة. ولكن ما هو واضح تماماً أنَّ الصوفيَّة تربط الحريَّة بالتمرُّد على المعطى، أو على الكون وقوانين الطبيعة، وكذلك على المجتمع وما يسوده من قوى تاريخيَّة وماديَّة. وقضيَّة الحريَّة التي تندرج في مقدَّم أركان المعرفة الصوفيَّة، سنجدها بيِّنة في “الرسالة القشيريَّة”. ففي الفصل الذي خصَّصه القشيري لمفهوم الحريَّة في رسالته المشهورة هذه، يبيِّن أنَّ “الحريَّة هي أن لا يكون العبد تحت رِقِّ المخلوقات، ولا يجري عليه سلطان المكوِّنات، وعلامة صحَّته سقوط التمييز عن قلب بين الأشياء، فتتساوى عنده أخطار الأغراض[55]. ولهذا، فإنَّ “مقام الحريَّة عزيز”، على حدِّ عبارة القشيري نفسه، إذ لا يطيق مبدأ الاستواء، الذي هو مبدأ العزوف عن الدنيا، إلاَّ أصحاب العزيمة الصارمة وحدهم، ومبدأ الاستواء هو بالضبط مبدأ الإعراض عن الدنيا بغية البلوغ إلى الحقِّ الخالص. ولمّا قسَّم ابن عربي العلوم إلى ثلاثة هي: علم العقل، وعلم الأحوال، وعلم الأسرار، فقد كان يقيم علم العرفان على وحدة متَّصلة الأركان. وحين أقام علم الأسرار في قمة الهرم المعرفيِّ العرفانيِّ فإنَّه كان يشير إلى العلم الذي هو فوق طور العقل، والذي يبثُّه الروح القدس في قلب النبيِّ والوليّْ[56]، ما يعني أنَّ خواص أهل الله يشهدونه، وعامة الناس يؤمنون به[57]. وهذا المعنى يحيل كلام ابن عربي إلى معنى السرِّ وحقيقته في تعريف التصوف. ولقد سمِّي علم التصوُّف بالعرفان لأن هذا النوع من المعرفة هو علم، وهو طور فوق طور العقل.

في حكايته العرفانيَّة سنجد كيف يهيمن المصطلح الصوفيُّ على منطق الكتابة في أعمال دو سارتو. الداعي الذي يجعل صاحب الحكاية العرفانيَّة شغوفاً بتظهير حقيقة التصوُّف إلى حدِّ الافتتان، يعود إلى خلفيَّته اللاَّهوتيَّة التي لم تعد تلبِّي التعرُّف على ما يقع فوق طور العقل. لقد رأى أنَّه لا مناص من العثور على منفذ يوصله إلى إدراك الجوهر المستتر للمنظومة اللاَّهوتيَّة. وهو ما حدا بالباحث محمد شوقي الزين إلى شرح مصطلح الكنان كما يقصده دو سارتو للدلالة على الماهيَّة الجوهريَّة للتصوُّف. والكنان نحت لغويٌّ يكافئ نوعاً ما المنطوق (mystique)، نظراً لاختزانه مدلول السرِّ واللُّغز والتكتُّم (mystère)،[58] غير أنَّ طابعه العمليَّ لا ينفي المجال السرِّيَّ والملغز الذي يتغلَّف به، لأنَّ هذا المجال يعرب عن نظام “المسارَّة” (intiation) الذي يعني في الأصل ممارسة طقسيَّة أو “براكسيس شعائري” للدخول في المذهب. ذلك بأنَّ مقتضى هذا الدخول هو معرفة المعجم والانخراط في السلوك. وعندما أورد الباحث في شرحه كلمة “الكِنان” كمعادل للكلمة (mystique)، فقد قصد الجانب المرموز المعبَّر عنه بالكِنّ. ثم يورد ما جاء في “لسان العرب” من أن: “الكنُّ والكِنَّة والكِنان: يعني وقاء كلِّ شيء وستره”[59]. وعلى الخلاف من العرفان الذي رأينا نزوعه نحو الكشف والإسفار، فإن الكِنان يميل نحو السَّتْر والوقاية. لذا تأتي العبارات ملغَّزة والقصائد مفعمة بالرموز القابلة لتأويلات متعدّدة وأحياناً متناقضة[60]. بل يمكن القول بأن الكِنان هو سياسة في التقيَّة، يتقدَّم مُقنَّعاً لدرأ تُهمة المروق أو الإلحاد. إذ غالباً ما كان يلجأ الصوفيَّة إلى هذه الاستراتيجيَّة في تغليف نصوصهم بحُجُب الرمز والاستعارة. عندما نشر ابن عربي ديوانه “ترجمان الأشواق” في الحبِّ الصوفيِّ، انهالت عليه التُّهم من كلِّ حدب وصوب؛ فكان مرغماً على أن يشرح المغزى من الرموز الموضوعة، فكان أن دوَّن “ذخائر الأعلاق”. بهذا المعنى كان “عرفانيَّاً” في “ترجمان الأشواق”، ثمَّ أصبح “كِنانيَّاً” في “ذخائر الأعلاق”. كذلك فإنَّ العديد من أشعار ابن الفارض أو العفيف التلمساني (ت. 690هـ/ 1291م)، والعديد من كتابات ابن سبعين (ت. 669هـ/ 1269)، هي ذات طبيعة “كِنانيَّة”. يُصدِّق ذلك قول القاضي تقي الدين ابن دقيق العيد: “جلستُ مع ابن سبعين من ضحوةٍ إلى قريب الظهر وهو يسردُ كلاماً تُعقل مفرداته، ولا تُعقل مركباته”. لم يكن تلبيس العبارة بإكسير الرمز والكناية متعمَّداً بقدر ما كان طريقة مراوغة في الظفر بالحريّة في الكتابة[61].

يذهب محققِّون كُثُرٌ إلى نعت المعارف الصوفيَّة والعرفانيَّة بالسرِّ الذي يتلقَّاه العارف من دون أن يقدر على الإفصاح عنه بالكلمات. وهذه القضيَّة سيقاربُها اللاَّهوتيُّ والفيلسوف الألمانيُّ رودولف أوتو (1869-1937) بضربٍ من الخصوصيَّة المعرفيَّة لمَّا أطلق على الشيء الذي يتوجَّه إليه الوعي الألوهيُّ اسم السرِّ الرهيب[62]. والرهيب (tremedum) – بحسب أوتو -هو الذي يضيف إلى السرِّ (mysterium) ما ليس كامناً فيه بالضرورة. صحيح أنَّ الارتدادات الكامنة في الوعي، والمناسبة لأحد اللفظين، تفيض تلقائيّاً وعفويّاً في الارتدادات التي تناسب اللفظ الآخر، إلاَّ أنَّ أيّ امرئ مرهف الحسِّ لا يلبث حين يستخدم اللفظين أن يشعر مثل غيره بأنّ فكرة “السرّ” ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحمولها الوصفيِّ والشموليِّ، إذ يغدو بعض الشيء، من تلقاء ذاته، “سرّاً رهيباً” بالنسبة إلينا. ولأن هذا الأخير، يحتاج إلى لفظ يكون وقفاً عليه وحده، فالأنسب له هو لفظ “الدَّهشة” (Stupor). ذاك أنَّ الدَّهشة، ببساطة، هي شيء مختلف عن الرَّهبة؛ إذ تدلُّ على إعجاب خاوٍ، وعلى انذهال يستولي علينا فيحبس فينا أنفسنا. وبالواقع، يعني لفظ السرِّ- كما يضيف أوتو – لو أُخِذ بمعناه الطبيعيّ من دون سواه، فإنه يعني أمراً مكتوماً، أو خفيّاً، بمعنى الشيء الغريب وغير المفهوم، وغير المفسَّر. ومن هذا القبيل، لن يكون السرُّ العرفانيُّ سوى مصطلح فكريٍّ وخاطرة قبسيَّة تُستَمَدّ من الدائرة الطبيعيَّة موضحة المعنى الواقعيَّ إلاَّ أنَّها عاجزة عن أن تفصح عنه إفصاحاً تامَّاً. فما هو سرِّيٌّ، متى أخذ به حسب معناه الدينيِّ، إنَّما هو “ذو الغيريَّة التامَّة”، الذي يوجد بتمامه خارج دائرة المعهود، والممكن إدراكه، والمستأنَسِ به، والذي يقع نتيجة لذلك، بالضبط، خلف حدود “المألوف”، ويناقضه، مالئاً الذهن دهشة وذهولاً[63](..) فالأمر “السرِّيُّ” حقَّاً يقع خارج إمساكنا به، أو إدراكنا له، وذلك ليس لأنَّ لمعرفتنا حدوداً مرسومة فحسب، وإنَّما لأنَّنا نلتقي فيه ما هو “ذو غيريَّة تامَّة”، بشكل ضمنيٍّ، وما جِبْلَتُه وصَبْغَتُه لا تقاسان بما لدينا من مثيلهما، وما نرتدُّ بإزائه على أعقابنا، من أجل ذلك عينه، فنهوي في الذهول الذي يلقي فينا رعدة الفرائص وانصعاقاً[64].

وهكذا، فإن وجه امتياز العرفان عن باقي الميول والمعارف هو كونه علماً سرَّانيّاً (من السرِّ)، أي أنَّه علم كامن في السريرة، ثم يظهر على وجهتين: إمَّا على نحو العبارة والبحث وهو ما يعرف بـ”العرفان النظريِّ”، أو على نحو السير والسلوك في ما عُرِف بـ “العرفان العمليّْ”. مع هذا التأهيل المفاهيميِّ، يغدو العرفان بوجهيه المذكورين وحدة علميَّة، وإن تقدَّم فيها الوجه العمليِّ كاختبار باطنيٍّ، على النظريِّ كتعبير بالكلمات عما يستشعره قلب العارف بالتجربة. لذا لا يمكن الفصل بين هذين الوجهين بحال من الأحوال.

والخلاصة أنَّ الميل والمعرفة غير منفصلين بعضهما عن بعض في العرفان، وخصوصاً عندما يتاخم السالك جوهر العرفان[65].

من هذه الدائرة يمكن أن نتبيَّن حقيقة أنَّ ممارسة الكتابة عند دو سارتو تحمل علامات العرفان تقوم أساساً على السفر في الميتافيزيقا طبقاً للحكاية العرفانيَّة. وإلى كونها «حركة في خط الطريق»، كما يقرِّر، فإنَّها تنطوي أيضاً على العُنصر الكفاحيِّ الذي هو علَّة صراع العرفانيِّ مع ذاته «بلا هدنة»[66]. فموضوع العرفانيِّ مفقود أو هو الفقدان في حدِّ ذاته، وهذا الفقدان هو الذي يجعل ممارسة الكتابة أمراً ممكناً إذ يقول دو سارتو: «هل يمكن أن نكون هذه الكتابة حيث يتكلَّم الغياب المعطّش؛ وهل تقوم أحسن من مضامينها عن دوران وتوقُّف وعبور التفكير المسكون بغياب الحضور»[67]. ليس الغياب موضوع الكتابة المباشر، ولكنه، في ما وراء التقسيمات والعقلانيات، الدافع والمحفِّز، وعلَّة الكتابة[68].

نحن إذاً، بإزاء رجل موسوعيٍّ قطع رحلة متعدِّدة المراتب والأطوار من أجل أن يبلغ الحقيقة المستترة في الألم الأنثروبولوجيِّ، ولمَّا لم يفلح كان له من إرادة التعرُّف ما يتيح له منفسحاً نَدُرَ أن شهدت الحداثة البَعديَّة نظيراً له.

* استاد علم الاجتماع في جامعة بارثينوب – نابولي – إيطاليا، وباحثة في مركز الدراسات حول الراهن واليومي في باريس.

[1] – راجع فالنتينا غراسي، مدخل إلى علم اجتماع المخيال، نحو فهم الحياة اليومية – تعريب: محمد عبد النور وسعود المولى- المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- بيروت- ط1- 20187- ص 96، ص. ص 122 ـ 123.

* الجدير بالبيان في سياق الكلام على ميشال دو سارتو هو ندرة التعريف به في الوسط الثقافي والأكاديمي العربي. وربما لولا اعتناءات الباحث الجزائري البروفسور محمد شوقي الزين بترجمة أعماله وشرحها والتعليق عليها لتوارى دو سارتو عن أنظار العرب. نشير إلى أن البروفسور الزين هو باحث وأكاديمي جزائري حاصل على الدكتوراه في الفلسفة والتصوف من جامعة بروفونس ودكتوراه في فلسفة دوسارتو في جامعة آلس – مرسيليا – فرنسا. له عدد من المؤلفات والترجمات منها: “تأويلات وتفكيكات” و”سياسة العقل” والثقافة في الأزمنة العجاف..

[2] – انظر: محمد شوقي الزين – الفضاء العمومي المغاربي – رؤية المفكر الفرنسي ميشال دو سارتو – مجلة “تبيُّن” العدد 21 – صيف 2017.

[3]– Franz von Baader، Vorlesungen über religiöse Philosophie (abbr. VP)، in SW، Vol. I، p. 551.

[4]– See. Franz von Baader، Über das Verhältnis des Wissens zum Glauben، in SW I، p 185؛ Vorlesungen über spekulative Dogmatik (abbr. VD)، in: SW، Vol. VIII، 115؛ Erläuterungen zu sämtlichen Schriften von Louis Claude de Saint-Martin (abbr. E)، in SW، Vol. XII، p. 714، 178-171 and others.

[5] – لطفي عيسى – ما حاجتنا اليوم إلى الأنثروبولوجية التاريخية؟ 18-10-2018 نقلاً عن موقع أرنتروبوس وهو موقع متخصِّص في الأنثروبولوجيا.

[6] – Abel (O) « Qu’est ce que s’orienter dans l’interprétation ? »، dans L’exégèse comme expérience de décloisonnement, éd. Tomas Römer، Heidelberg 1991، p.7

[7] – Certeau (Michel de)، « L’histoire une passion nouvelle »، table ronde avec Paul Veyne، E. Le Roy Ladurie، dans Magazine Littéraire، Gallimard، Paris 1975، p. 78.

[8] – أنظر جان هيبوليت في تأصيله للعلاقة بين الأنطولوجيا والفينومينولوجيا عند مارتن هايدغر، ترجمة: فؤاد بن حسن، مجلَّة “العرب والفكر العالمي”، العدد 22، 2007.

[9] – أحمد عبد الحليم عطيَّة- الإنسان في فلسفة فيورباخ- دار التنوير – بيروت 1991 – ص 14.

[10] – المصدر نفسه- ص 16.

[11] – خزعل الماجدي- علم الأديان، تاريخه ومناهجه وإعلامه، حاضره ومستقبله – مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث – الرباط – المغرب – 2016- ص 240.

[12] – Feurbach: The Necessity of a Reform of philosophy in The Fiery Brook, Selected of Feurbach, trans by zawor Hanfi, Anchor Books, New york 1972.P.147

[13] – أنظر محمد أمين بن جيلالي – مقدِّمة لترجمة مقالة باتريك رويانييس – أنثروبولوجيا الإعتقاد عند ميشال دوسارتو- المصدر الفرنسي للمقالة:

Patrick Royannais, “Michel de Certeau: l’anthropologie du croire et la théologie de la faiblesse de: croire”, Recherches de Science Religieuse, 2003-4, Tom 91. P.499-533.

[14] – Patrick Royannais,Ipid P, 530.

أنظر: محمد أمين بن جيلالي – مقدِّمة ترجمة: أنثروبولوجيا الإعتقاد وثيولوجيا الإعتقاد – مصدر سبقت الإشارة إليه.

[15] – محمد أمين بن جيلالي- مقدمة ترجمة – أنثروبولوجيا الإعتقاد – مصدر سبقت الإشارة إليه.

[17] – علي فتحي – هايدغر ونهاية الفلسفة- ترجمة: دلالا عباس فصليَّة “الاستغراب” – العدد الخامس – السنة الثانية – خريف 2016.

[18] – جان هيبوليت – مصدر سبقت الإشارة إليه.

[19] – محمد شوقي الزين – جاك دريدا وميشال دو سارتو: الافتتان بالعرفان ووعود الكتابة – نقلاً عن :مخبر الفينومينولوجيا وتطبيقاتها-

Info@labopheno.com

[20] – المصدر نفسه.

[21] – محمد شوقي الزين – المصدر نفسه.

[22] – Michel de Certeau, « Mystique », op. cit., p. 37

[23] – Jacques Derrida et Pierre-Jean Labarrière, Altérités, avec les études de Francis Guibal et Stanislas Breton, Paris, éd. Osiris, 1986, p. 28

[24]– محمد شوقي الزين – المصدر نفسه.

[25] – Jacques Derrida et Pierre-Jean Labarrière, Altérités, op. cit., p. 31

[26] – Ibid., p. 32 أيضاً مقالة الزين المشار إليها أعلاه انظر

[27] – زكريا إبراهيم – هيغل أو المثاليَّة المطلقة – مكتبة مصر – القاهرة 1970- ص 355.

[28] – المصدر نفسه.

[29] –La mort et l’immortalité, Nouvelle philosophie Allemandek trad.. par Hermann Ewerbeek, paris, 1850,P, 515 Feuerbach

[30] – محمود حيدر- التجربة الدينيَّة ومنطق العقل الأدنى- فصليَّة “الاستغراب” – العدد الثاني والعشرون – ربيع 2021.

[31] – Michel de Certeau, « Ecritures », in Giard, Cahiers pour un temps, Centre Georges Pompidou, 1987. P13.

[32] – أحمد محمد جاد عبد الرازق – التعدُّدية الدينيَّة واللاَّهوت العولمي – مجلَّة “الجمعيَّة الفلسفيَّة” المصريَّة – 2005 – مصر – ص 36-37.

[33]– See John Hick The Real and its personae and impersonea in http://www,John Hick.org.uk/article10.shtm 1, 15/11/2004, P 7.

[34] – رودولف أوتو Rudolf Otto (25 سبتمبر 1869- 6 مارس 1937) لاهوتي ألماني وفيلسوف وعالم بالأديان المقارنة، وهو من أبرز اللوثريين (نسبة إلى مارتن لوثر)، ومن أكثر الشخصيات تأثيراً في أوائل القرن العشرين – اشتهر بنظريَّته حول مفهوم numinous (الظواهر الإلهيَّة الخارقة). وهو تجربة معنويَّة عميقة تعيشها الإنسانيَّة مهما اختلفت أو تباينت انتماءاتها وعقائدها الدينيَّة.

[35] – بول تيليش- بواعث الإيمان- تعريب: سعد الغانمي – دار الجمل – برلين – بيروت- 2004 – ص 76.

[36] – بول تيلتش – المصدر نفسه- ص 80.

[37] – محمد شوقي الزين – جاك دريدا وميشال و سارتو: الافتنان بالعرفان ووعود الكتابة – مصدر سبقت الإشارة إليه.

[38] – Michel de Certeau et Mireille Cifali, Op. cit., p. 15

[39] – Michel de Certeau et Mireille Cifali, « Entretien, mystique et psychanalyse », EspacesTemps, paris, 2002, p 157.

[40] – م.ش. الزين – المصدر نفسه.

[41] – M. de Certeau, La fable mystique, Gallimard, , Paris 2013, p. 9-10.

[42] – محمد شوقي الزين- المصدر نفسه.

[43] L’invention du quotidien, p. 260.

[44] – رغم أن وجهة نظر دو سارتو ليست أنطولوجيَّة، يجب فهم هذه الصياغة وفقاً للمجاز الهايدغري: الاعتقاد، بوصفه وجوديَّة دازين Dasein. طريقة للوجود في، وليس للوجود مع، أي أنّ الدازاين يمكن أن يعتقد أو لا يعتقد؛ لكنه واحد لأنه يوجد هناك موجودات أخرى. الدازاين هو الإعتقاد كما هو الفهم.

[45]– “[التفكير في الإعتقاد كفعل] لا يعني بأيِّ حال من الأحوال أنّ الشخص يتحكَّم ويراقب ما يعتقده، لأنه، على العكس، يحلل الطرق التي ترتبط بعلاقة الشخص بما يفلت منه في اللغة والفعل – وهذا يعني مع الآخر، في الأشكال البين-علائقيَّة inter-relationnelles (العلاقة مع الآخرين)، الزمنيَّة (قانون المدَّة) والبراغماتيَّة (مقاومة الأشياء) في هذا الصدد، يظهر فعل الإعتقاد كممارسة للآخر. تتضمَّن إدارة الغيريَّة سلسلة من الجوانب، بما في ذلك تلك المتعلشّقة بطبيعة ووظيفة مؤسضّسة المعنى، والتي يحيط بها، ضواحي، أي مؤسَّسة خاصَّة هي السلطة التعليميَّة.

« L’institution du croire » (1983), p. 62.

[46] – محمود حيدر – الفقيه الأعلى – دراسة في نظريَّة ختم الولاية الصوفيَّة – معهد المعارف الحكْميَّة – بيروت – 2014- ص 75.

[47] – Patrick Royannais, Michel de certeau: l’anthropologie du croire et la théologie de la faibless de croire, Recherches de science Religieuse, 2003, tom 91. P. 499.

[48] – Paul Rabinow, “Un prince de L’exil”, in: Luce Giard (éd). Michel de Certeau, Cahiers pour un temps (Paris: Centre Georges Pompidou, 1987), PP. 39-43.

49-Le Lieu de l’autre: mystique et histoire religieuse, paris, Gallimard/Seuil, 2005, édution établie et présentée par Luce Giard; 2(-La Faiblesse de croire, paris, Seuil, 1997, nouvelle édition 2003, édution établie et présentée par Luce Giard; 3(-L’ Έtranger ou l’ union dans la différence, paris, Seuil, 2005, coll.«points/essais».

[50] Cf. A. Lion, «Le discours blessé. Sur le langage mystique selon Michel de Certeau», RSPT 71 (1987) p. 405-420.

[51] M. de Certeau, Histoire et psychanalyse, entre science et fiction, Gallimard, Paris 1986, p. 162 :

[52] – شهاب الدين السهروردي البغدادي- عوارف المعارف – تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي – دار الكتب العلميَّة – بيروت- 1999- ص 10.

[53]– اليوسف، يوسف سامي – مقدِّمة للنفَّري- مصدر سابق – ص 9.

[54]– هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي من عرفاء القرن الثالث الهجري ولد سنة 188 هـ في بسطام من بلاد فارس، وقد تأثَّر في معارفه الإلهيَّة بالإمام جعفر الصادق(ع) توفي في سنة 261هـ.

[55]– القشيري، عبد الرحيم- الرسالة القشيريَّة- إصدار منشورات مكتبة محمد علي بن صبيح – القاهرة- مصر 1966- ص 170-171.

[56] – ابن عربي- الفتوحات المكيَّة- الجزء الأول- ص 31.

[57] – الكاكائي، قاسم – وحدة الوجود برواية ابن عربي ومايستر إيكهارت- تعريب: عبد الرحمن العلوي- دار المعارف الحكْميَّة – بيروت 2018- ص 457.

[58] – الزين، محمد شوقي – التصوُّف، العرفان، الكنان- غربلة في المصطلح وقفزة في الرؤية- مجلَّة “العرفان” – العدد الأول – الجزائر – 2018.

[59]– إبن منظور، لسان العرب، جزء 44، ص: 3942.

[60]– محمد شوقي الزين- التصوُّف- العرفان – الكنان – مصدر سبق ذكره.

[61]– المصدر نفسه.

[62]– رودولف أوتو – فكرة القدسي – التقصِّي عن العامل غير العقلاني فكرة الإلهي – معهد المعارف الحكْميَّة – 2010 – ص: 49.

[63]– أوتو، رودولف – المصدر نفسه – ص: 50.

[64] – المصدر نفسه – ص 51.

[65] – المصدر نفسه.

[66] – Michel de Certeau, « Ecritures », in : Michel de Certeau, sous la dir. de Luce Giard, Cahiers pour un temps, Centre Georges Pompidou, 1987.

[67] – Ibid.

[68] – محمد شوقي الزين – التصوُّف، العرفان، الكنان- مصدر سبق ذكره.